複数辞典一括検索+![]()

![]()

あか‐まえだれ【赤前垂れ】‥マヘ‥🔗⭐🔉

あか‐まえだれ【赤前垂れ】‥マヘ‥

赤い色の前垂。近世、料理屋・茶屋などの接客の女が用いた。また、それを着用した女。

あかま‐が‐せき【赤間関・赤馬関】🔗⭐🔉

あかま‐が‐せき【赤間関・赤馬関】

下関しものせきの古称。太平記39「門司・―を経て」

⇒あかま【赤間】

あかま‐じんぐう【赤間神宮】🔗⭐🔉

あかま‐じんぐう【赤間神宮】

下関市にある元官幣大社。祭神は安徳天皇。もと阿弥陀寺・赤間宮といった。

⇒あかま【赤間】

あかまた🔗⭐🔉

あかまた

ヘビの一種。全長1〜1.5メートル。無毒。性質はかなり荒く、鼠・鳥・トカゲ・蛇・蛙などを食う。奄美諸島と沖縄諸島にすみ、奄美では「まったぶ」という。

あかまた‐くろまた【赤また黒また】🔗⭐🔉

あかまた‐くろまた【赤また黒また】

沖縄の八重山諸島に残る民俗行事。旧暦6月の豊年祭に、海上の楽土「にらいかない」から訪れる仮面姿の二神を迎える行事。

あか‐まつ【赤松】🔗⭐🔉

あか‐まつ【赤松】

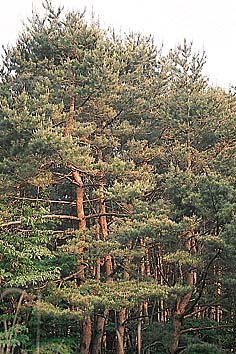

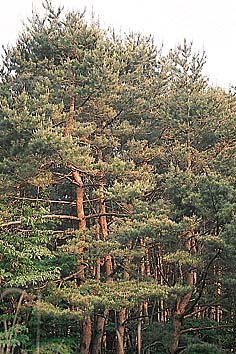

マツ科の常緑高木。樹皮は亀甲状にはげやすく、芽の色と共に赤褐色。山地に多い。クロマツより葉が柔らかい。材は建築用皮付丸太、薪炭用、パルプの原料。雌松めまつ。

アカマツ

撮影:関戸 勇

あかまつ【赤松】🔗⭐🔉

あかまつ【赤松】

姓氏の一つ。播磨の豪族。鎌倉時代佐用荘を本拠として興り、南北朝時代以降同国守護。室町幕府四職ししきの一家。

⇒あかまつ‐かつまろ【赤松克麿】

⇒あかまつ‐そくゆう【赤松則祐】

⇒あかまつ‐のりむら【赤松則村】

⇒あかまつ‐みつすけ【赤松満祐】

⇒あかまつ‐よしのり【赤松義則】

あかまつ‐かつまろ【赤松克麿】🔗⭐🔉

あかまつ‐かつまろ【赤松克麿】

社会運動家。山口県生れ。東大在学中、新人会を結成。日本労働総同盟・日本共産党で活動、のち社会民衆党書記長。満州事変後は国家社会主義に転じ、さらに日本主義を唱え、大政翼賛会などに参加。主著「日本社会運動史」。(1894〜1955)

⇒あかまつ【赤松】

広辞苑 ページ 163。