複数辞典一括検索+![]()

![]()

ふなばら‐そう【船腹草】‥サウ🔗⭐🔉

ふなばら‐そう【船腹草】‥サウ

ガガイモ科の多年草。山野に自生する。高さ約60センチメートル。茎に白毛がある。葉は楕円形。夏、暗紫色の花を数個ずつ開き、船の胴に似た果実をつける。根は漢方生薬の白薇はくびで、解熱・利尿薬。ロクエンソウ。

⇒ふな‐ばら【船腹】

ふな‐ばり【船梁】🔗⭐🔉

ふな‐ばり【船梁】

和船の両舷側間に渡した多くの太い材。横からの水圧を防ぎ支え、船形を維持し、また、船の間仕切とする。〈日葡辞書〉

ふな‐ばんしょ【船番所】🔗⭐🔉

ふな‐ばんしょ【船番所】

(→)番所ばんしょ2に同じ。誹風柳多留11「三味線を握つて通る―」

ふな‐び【船日】🔗⭐🔉

ふな‐び【船日】

①船出するのによい日。浄瑠璃、双生隅田川「今日は三月十五日、上総の浦の―なれど」

②船の着くべき日。

ふな‐ひき【船引き】🔗⭐🔉

ふな‐ひき【船引き】

船を綱で引くこと。また、その人。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「網引き―塩焼きあま人」

ふな‐ひじき【舟肘木】‥ヒヂ‥🔗⭐🔉

ふな‐ひじき【舟肘木】‥ヒヂ‥

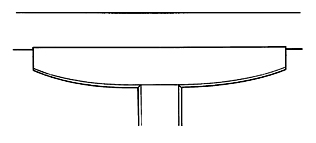

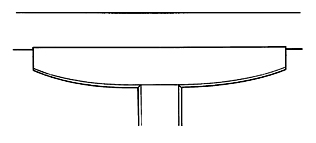

〔建〕(形が川舟のような感じであるからいう)組物の一形式。柱上に肘木のみをのせて桁けたを支えるもの。

舟肘木

ふな‐びと【船人・舟人】🔗⭐🔉

ふな‐びと【船人・舟人】

①船頭。ふなこ。万葉集15「朝なぎに船出をせむと―も水手かこも声よび」

②船客。土佐日記「―のよめる歌」

ふな‐びらき【船開き】🔗⭐🔉

ふな‐びらき【船開き】

船が港から出帆すること。

ふな‐びん【船便】🔗⭐🔉

ふな‐びん【船便】

船の便宜。便船。また、便船でものを送ること。〈日葡辞書〉。「―で送る」

ふな‐ぶぎょう【船奉行】‥ギヤウ🔗⭐🔉

ふな‐ぶぎょう【船奉行】‥ギヤウ

武家の職名。中世では水軍の指揮者、江戸幕府では船手頭ふなてがしらのこと。

フナフティ【Funafuti】🔗⭐🔉

フナフティ【Funafuti】

南太平洋、ツバルの首都。人口4千(1997)。

ふな‐ふな🔗⭐🔉

ふな‐ふな

ふらふらとふらつくさま。ふらふら。好色一代女6「―と腰も定めかね、息つぎせはしく」

広辞苑 ページ 17329。