複数辞典一括検索+![]()

![]()

むく‐と🔗⭐🔉

むく‐と

〔副〕

急に起きあがるさま。むっくと。

むく‐どり【椋鳥】🔗⭐🔉

むく‐どり【椋鳥】

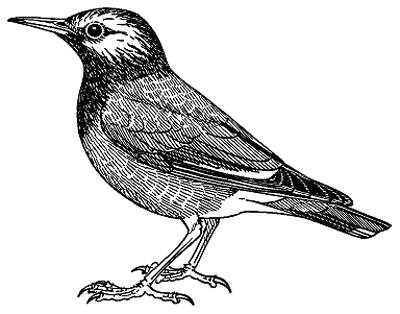

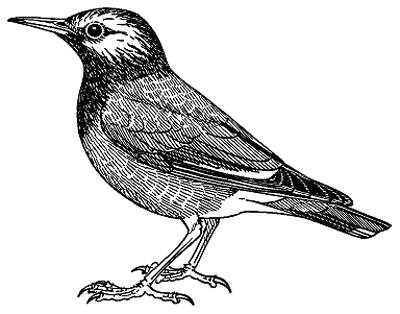

①スズメ目ムクドリ科の鳥。ツグミくらいの大きさで、灰褐色。嘴くちばしと脚は黄色。日本各地の人家付近の樹林や田圃たんぼに群棲し、果実や昆虫を食う。夏の終りから冬にかけて夜間に大集団で共同ねぐらをなして眠る。鳴き声が甚だ騒がしい。むく。白頭翁。〈[季]秋〉。

むくどり

ムクドリ

提供:OPO

ムクドリ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②田舎いなかから江戸の町に出て来る者をあざけっていう語。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「やかましいや、―め」

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②田舎いなかから江戸の町に出て来る者をあざけっていう語。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「やかましいや、―め」

ムクドリ

提供:OPO

ムクドリ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②田舎いなかから江戸の町に出て来る者をあざけっていう語。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「やかましいや、―め」

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②田舎いなかから江戸の町に出て来る者をあざけっていう語。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「やかましいや、―め」

むく‐の‐かみ【木工頭】🔗⭐🔉

むく‐の‐かみ【木工頭】

⇒もくのかみ

むく‐の‐き【椋の木・樸樹】🔗⭐🔉

むく‐の‐き【椋の木・樸樹】

(→)椋むく1に同じ。

むく‐の‐は【椋の葉】🔗⭐🔉

むく‐の‐は【椋の葉】

椋の木の葉。物を磨くのに使う。栄華物語疑「板敷をみれば、木賊とくさ・―・桃の核さねなどして、四五十人が手ごとに居並みて磨き拭のごふ」

むくはら‐でら【向原寺】🔗⭐🔉

むくはら‐でら【向原寺】

奈良県高市郡明日香村豊浦とようらにあった寺。欽明天皇朝、百済くだらから献じた仏像を蘇我稲目が安置した向原宮に始まる日本最初の寺と伝える。推古天皇朝、豊浦の地に移り、豊浦とゆら寺と号。現在その故地に浄土真宗広厳寺こうげんじがある。こうげんじ。

むくみ【浮腫】🔗⭐🔉

むくみ【浮腫】

むくむこと。また、むくんだもの。ふしゅ。「―が出る」「―が引く」

むく・む【浮腫む】🔗⭐🔉

むく・む【浮腫む】

〔自五〕

水腫すいしゅなどのために顔や手足など身体の一部がはれふくらむ。「顔が―・む」

むく‐むく🔗⭐🔉

むく‐むく

①多く重なり合って生えたさま。むくりむくり。古今著聞集17「毛―とある物」

②丸く肉がついたり衣服や毛で覆われたりして、厚くふくらんでいるさま。「―と太った犬」

③うごめいたり起き上がったりするさま。狂言、栗焼「おお此処の栗が―めさる」

④雲・煙・波などが重なり合って盛り上がるさま。「入道雲が―とわく」

⑤強い感情がわき起こるさま。「怒りが―頭をもたげる」

広辞苑 ページ 19114。