複数辞典一括検索+![]()

![]()

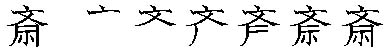

斉 字形 筆順🔗⭐🔉

斉 字形

筆順

筆順

〔斉(齊)部0画/8画/常用/3238・4046〕

[齊] 字形

〔斉(齊)部0画/8画/常用/3238・4046〕

[齊] 字形

〔斉(齊)部0画/14画/8378・736E〕

〔音〕セイ(漢) サイ(呉)

〔訓〕ひとしい・ととのえる (名)なり・ただ・とき・ひとし

[意味]

①大小・長短がなくそろっている。ひとしい。均一にそろえる。きちんとととのえる。「斉一・斉唱・斉家・一斉・均斉」

②中国の国名。

㋐周代、春秋戦国時代の諸侯の一つ。今の山東省の地。「斉東野人」

㋑南北朝時代、建康(=今の南京)に都を置いた王朝の名。

[解字]

解字

〔斉(齊)部0画/14画/8378・736E〕

〔音〕セイ(漢) サイ(呉)

〔訓〕ひとしい・ととのえる (名)なり・ただ・とき・ひとし

[意味]

①大小・長短がなくそろっている。ひとしい。均一にそろえる。きちんとととのえる。「斉一・斉唱・斉家・一斉・均斉」

②中国の国名。

㋐周代、春秋戦国時代の諸侯の一つ。今の山東省の地。「斉東野人」

㋑南北朝時代、建康(=今の南京)に都を置いた王朝の名。

[解字]

解字 象形。古字は[

象形。古字は[ ]。穀物の穂がびっしりはえそろっている形。

[下ツキ

一斉・均斉・整斉・不斉

]。穀物の穂がびっしりはえそろっている形。

[下ツキ

一斉・均斉・整斉・不斉

筆順

筆順

〔斉(齊)部0画/8画/常用/3238・4046〕

[齊] 字形

〔斉(齊)部0画/8画/常用/3238・4046〕

[齊] 字形

〔斉(齊)部0画/14画/8378・736E〕

〔音〕セイ(漢) サイ(呉)

〔訓〕ひとしい・ととのえる (名)なり・ただ・とき・ひとし

[意味]

①大小・長短がなくそろっている。ひとしい。均一にそろえる。きちんとととのえる。「斉一・斉唱・斉家・一斉・均斉」

②中国の国名。

㋐周代、春秋戦国時代の諸侯の一つ。今の山東省の地。「斉東野人」

㋑南北朝時代、建康(=今の南京)に都を置いた王朝の名。

[解字]

解字

〔斉(齊)部0画/14画/8378・736E〕

〔音〕セイ(漢) サイ(呉)

〔訓〕ひとしい・ととのえる (名)なり・ただ・とき・ひとし

[意味]

①大小・長短がなくそろっている。ひとしい。均一にそろえる。きちんとととのえる。「斉一・斉唱・斉家・一斉・均斉」

②中国の国名。

㋐周代、春秋戦国時代の諸侯の一つ。今の山東省の地。「斉東野人」

㋑南北朝時代、建康(=今の南京)に都を置いた王朝の名。

[解字]

解字 象形。古字は[

象形。古字は[ ]。穀物の穂がびっしりはえそろっている形。

[下ツキ

一斉・均斉・整斉・不斉

]。穀物の穂がびっしりはえそろっている形。

[下ツキ

一斉・均斉・整斉・不斉

剤 〔斉(齊)部2画〕🔗⭐🔉

剤 〔斉(齊)部2画〕

⇒刀部

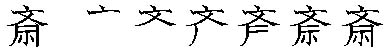

斎 字形 筆順🔗⭐🔉

斎 字形

筆順

筆順

〔斉(齊)部3画/11画/常用/2656・3A58〕

[齋] 字形

〔斉(齊)部3画/11画/常用/2656・3A58〕

[齋] 字形

〔斉(齊)部3画/17画/6723・6337〕

〔音〕サイ(漢)

〔訓〕いつく・いむ・とき (名)いつき・ひとし

[意味]

①(神仏をまつる前に)飲食などをつつしんで心身をきよめる。いつく。ものいみ。「斎宮さいぐう・斎場・斎戒・斎日・潔斎」

②ものいみや読書のため心静かにこもる室。「書斎・山斎」

③屋号・雅号・芸名に添える語。「六無斎・一竜斎」

④〔仏〕とき。仏事に僧(または参会者)に供する食事。「斎食さいじき」▶僧は正午以後の食事は非時食ひじじきとして禁じられているが、それに対して、食すべき時(すなわち午前中)にとる食事をいう。

[解字]

形声。「示」(=神をまつる)+音符「齊」(=ととのえる)の省略形。心身をととのえて神に仕える意。[

〔斉(齊)部3画/17画/6723・6337〕

〔音〕サイ(漢)

〔訓〕いつく・いむ・とき (名)いつき・ひとし

[意味]

①(神仏をまつる前に)飲食などをつつしんで心身をきよめる。いつく。ものいみ。「斎宮さいぐう・斎場・斎戒・斎日・潔斎」

②ものいみや読書のため心静かにこもる室。「書斎・山斎」

③屋号・雅号・芸名に添える語。「六無斎・一竜斎」

④〔仏〕とき。仏事に僧(または参会者)に供する食事。「斎食さいじき」▶僧は正午以後の食事は非時食ひじじきとして禁じられているが、それに対して、食すべき時(すなわち午前中)にとる食事をいう。

[解字]

形声。「示」(=神をまつる)+音符「齊」(=ととのえる)の省略形。心身をととのえて神に仕える意。[ ]は異体字。

[下ツキ

雲斎・潔斎・定斎・書斎・羅斎

]は異体字。

[下ツキ

雲斎・潔斎・定斎・書斎・羅斎

筆順

筆順

〔斉(齊)部3画/11画/常用/2656・3A58〕

[齋] 字形

〔斉(齊)部3画/11画/常用/2656・3A58〕

[齋] 字形

〔斉(齊)部3画/17画/6723・6337〕

〔音〕サイ(漢)

〔訓〕いつく・いむ・とき (名)いつき・ひとし

[意味]

①(神仏をまつる前に)飲食などをつつしんで心身をきよめる。いつく。ものいみ。「斎宮さいぐう・斎場・斎戒・斎日・潔斎」

②ものいみや読書のため心静かにこもる室。「書斎・山斎」

③屋号・雅号・芸名に添える語。「六無斎・一竜斎」

④〔仏〕とき。仏事に僧(または参会者)に供する食事。「斎食さいじき」▶僧は正午以後の食事は非時食ひじじきとして禁じられているが、それに対して、食すべき時(すなわち午前中)にとる食事をいう。

[解字]

形声。「示」(=神をまつる)+音符「齊」(=ととのえる)の省略形。心身をととのえて神に仕える意。[

〔斉(齊)部3画/17画/6723・6337〕

〔音〕サイ(漢)

〔訓〕いつく・いむ・とき (名)いつき・ひとし

[意味]

①(神仏をまつる前に)飲食などをつつしんで心身をきよめる。いつく。ものいみ。「斎宮さいぐう・斎場・斎戒・斎日・潔斎」

②ものいみや読書のため心静かにこもる室。「書斎・山斎」

③屋号・雅号・芸名に添える語。「六無斎・一竜斎」

④〔仏〕とき。仏事に僧(または参会者)に供する食事。「斎食さいじき」▶僧は正午以後の食事は非時食ひじじきとして禁じられているが、それに対して、食すべき時(すなわち午前中)にとる食事をいう。

[解字]

形声。「示」(=神をまつる)+音符「齊」(=ととのえる)の省略形。心身をととのえて神に仕える意。[ ]は異体字。

[下ツキ

雲斎・潔斎・定斎・書斎・羅斎

]は異体字。

[下ツキ

雲斎・潔斎・定斎・書斎・羅斎

広辞苑 ページ 22778。