複数辞典一括検索+![]()

![]()

おぎ【荻】ヲギ🔗⭐🔉

おぎ【荻】ヲギ

イネ科の多年草。多くは水辺に自生、しばしば大群落を作る。高さ約1.5メートル。ススキに似る。茎は細く、有節、中空。葉は硬質、細長い。基部は鞘さや状で茎を包む。夏・秋の頃、絹毛のある花穂をつける。屋根を葺ふくのに用いる。風聞草。風持草。寝覚草。目覚し草。文見草。〈[季]秋〉。万葉集10「葦辺なる―の葉さやぎ」

おぎ

おぎ【小木】ヲ‥🔗⭐🔉

おぎ【小木】ヲ‥

新潟県佐渡島南端の地名。佐渡市に属する。江戸時代、西廻航路の寄港地として発展。直江津など本土との連絡港。

おぎ【小城】ヲ‥🔗⭐🔉

おぎ【小城】ヲ‥

佐賀県中部の市。もと小城鍋島藩の城下町。南部は佐賀平野と有明海の干拓地。ムツゴロウ・シオマネキ保護区がある。人口4万6千。

お‐ぎ【男木・雄木】ヲ‥🔗⭐🔉

お‐ぎ【男木・雄木】ヲ‥

①雌雄異株の、主に木本植物で、雄花ばかりを具えたもの。雄株。

②〔建〕木材を接合する時の凸状をなす方、または上になる方の材。上木うわき。

↔女木めぎ

おき‐あい【沖合】‥アヒ🔗⭐🔉

おき‐あい【沖合】‥アヒ

①沖のほう。「―はるか」

②海上で漁船の行動や漁労作業を指図する者。おっかい。

⇒おきあい‐ぎょぎょう【沖合漁業】

おき‐あがり【沖上り】🔗⭐🔉

おき‐あがり【沖上り】

関東の漁村で、大漁や大漁の祝いをいう。

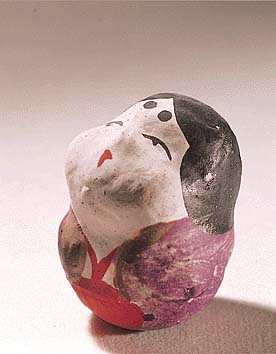

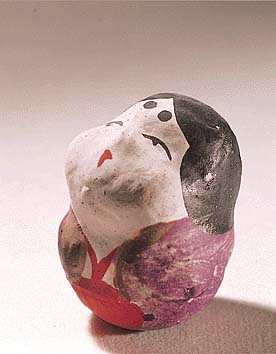

おきあがり‐こぼうし【起上り小法師】‥ボフ‥🔗⭐🔉

おきあがり‐こぼうし【起上り小法師】‥ボフ‥

達磨だるまの形に造った人形の底におもりをつけた玩具。倒してもすぐに起きなおる。不倒翁。おきあがりこぼし。おきゃがりこぼし。

起上り小法師(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(石川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(石川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(石川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(石川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

広辞苑 ページ 2673。