複数辞典一括検索+![]()

![]()

ぎり‐ぎり【旋毛】🔗⭐🔉

ぎり‐ぎり【旋毛】

頭部のつむじ。浄瑠璃、心中宵庚申「爪先より―まで打込み」

ぎりぎり‐けっちゃく【ぎりぎり決着】🔗⭐🔉

ぎりぎり‐けっちゃく【ぎりぎり決着】

余地のないまでにおしつまること。最後の決着。

⇒ぎり‐ぎり

きりきり‐しゃん‐と🔗⭐🔉

きりきり‐しゃん‐と

〔副〕

きわめてかいがいしく。きりりしゃんと。

⇒きり‐きり

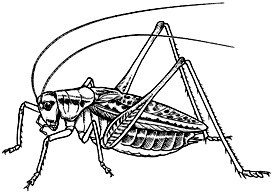

きりぎりす【螽斯・蟋蟀】🔗⭐🔉

きりぎりす【螽斯・蟋蟀】

(鳴き声に基づく語か。スは鳥や虫など飛ぶものにいう語)

①コオロギの古称。古今和歌集雑体「つづりさせてふ―鳴く」

②バッタ目キリギリス科の昆虫。体長約35ミリメートル。畳んだ翅の背面は褐色、側面は褐色斑の多い緑色。盛夏、原野に多い。雄は、「ちょんぎいす」と鳴く。ぎす。ぎっちょ。はたおり。莎さの鶏。〈[季]秋〉

きりぎりす

キリギリス

提供:ネイチャー・プロダクション

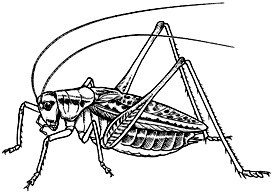

キリギリス

提供:ネイチャー・プロダクション

③江戸時代、吉原に通った二梃艪の屋形船。

③江戸時代、吉原に通った二梃艪の屋形船。

キリギリス

提供:ネイチャー・プロダクション

キリギリス

提供:ネイチャー・プロダクション

③江戸時代、吉原に通った二梃艪の屋形船。

③江戸時代、吉原に通った二梃艪の屋形船。

きりきり‐まい【きりきり舞】‥マヒ🔗⭐🔉

きりきり‐まい【きりきり舞】‥マヒ

①非常な勢いで回ること。せわしく立ち働くさまにいう。「忙しくて―をする」

②相手のはやい動きについて行けず、うろたえて動くさま。「速球に―する」

⇒きり‐きり

広辞苑 ページ 5317。