複数辞典一括検索+![]()

![]()

あり‐つかわ・し【有り付かはし】‥ツカハシ🔗⭐🔉

あり‐つかわ・し【有り付かはし】‥ツカハシ

〔形シク〕

似つかわしい。似合わしい。住吉物語「姿ありさま―・しく」

あり‐つき【在り付き】🔗⭐🔉

あり‐つき【在り付き】

住みつくこと。落ち着くこと。特に仕官や就職によって生活安定の道を得ること。また、その仕官・就職の口。浄瑠璃、伊賀越道中双六「只今の住所はいづく、―とてもあらざるか」

⇒ありつき‐がお【在り付き顔】

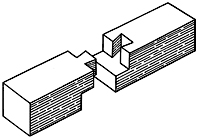

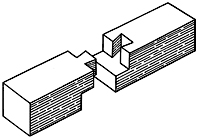

あり‐つぎ【蟻継】🔗⭐🔉

あり‐つぎ【蟻継】

蟻枘ありほぞの方式で木材をつぐこと。

蟻継

ありつき‐がお【在り付き顔】‥ガホ🔗⭐🔉

ありつき‐がお【在り付き顔】‥ガホ

落ち着いた顔つき。物馴れた様子。更級日記「馴れたる人はこよなく何事につけても―に」

⇒あり‐つき【在り付き】

あり‐つ・く【在り付く】🔗⭐🔉

あり‐つ・く【在り付く】

[一]〔自五〕

①生まれつく。源氏物語蓬生「もとより―・きたるさやうのなみなみの人は」

②物事に慣れる。源氏物語蓬生「さる方に―・きたりし」

③似あう。しっくりと合う。(多くは下を打消にして用いる)源氏物語総角「につかはしからぬをさし縫ひ着つつ、―・かずとりつくろひたる姿どもの」

④住みつく。落ち着く。安住する。今昔物語集10「国に大水出で、人を流し里を失ふ。然れば、民―・く事かたし」

⑤夫婦となって住みつく。同棲する。宇治拾遺物語3「わざと―・きたる男となくて、ただ時々かよふ人などぞありける」

⑥生活の道を得る。暮しをたてる。唐物語「世に―・かむことを稼ぎいとなむ」

⑦仕官する。就職する。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「紀州屋敷に―・かずとも御直人おじきびとになつたがようござりませうな」

⑧望んでいたものを手に入れる。「仕事に―・く」「やっとめしに―・く」

[二]〔他下二〕

①そこに落ち着かせる。落ち着いて暮らせるようにする。

②縁づける。

広辞苑 ページ 699。