複数辞典一括検索+![]()

![]()

○似た者夫婦にたものふうふ🔗⭐🔉

○似た者夫婦にたものふうふ

仲のよい夫婦はその性質・趣味などが似るということ。また、性質・趣味などが似ている夫婦。

⇒にた‐もの【似た者】

にたやま【仁田山・新田山】

①仁田山織の略。

②(仁田山紬つむぎが、普通の紬に似ているが質が劣っているからいう)似て非なるもの。まがいもの。えせもの。

⇒にたやま‐おり【仁田山織】

⇒にたやま‐ぎぬ【仁田山絹】

⇒にたやま‐さぶらい【仁田山侍】

⇒にたやま‐つむぎ【仁田山紬】

にたやま‐おり【仁田山織】

上野国仁田山地方(現、群馬県桐生市)から産出する絹織物。にたやま。

⇒にたやま【仁田山・新田山】

にたやま‐ぎぬ【仁田山絹】

仁田山織の絹布。

⇒にたやま【仁田山・新田山】

にたやま‐さぶらい【仁田山侍】‥サブラヒ

臨時に雇われて両刀をさした侍。にたやまざむらい。

⇒にたやま【仁田山・新田山】

にたやま‐つむぎ【仁田山紬】

仁田山織の紬。

⇒にたやま【仁田山・新田山】

にだゆう【仁太夫】‥ダイフ

江戸時代、代々、中山仁太夫と称した浮浪人の頭かしら。江戸下谷に住み、市中の遊芸・門付かどづけ渡世の者に鑑札を出した。

にたり

声を立てずにうす気味悪い笑いを浮かべるさま。

に‐たり【似たり】

①にせ。まがいもの。

②特に牛の角を鼈甲べっこうに似せてつくったもの。

⇒にたり‐がき【似たり柿】

⇒にたり‐ぶね【似関船】

にたり‐がき【似たり柿】

(御所柿に似ているが味が劣るからいう)カキの一品種。実はひらたく頂部が凹み、甘味は少ない。

⇒に‐たり【似たり】

にたり‐ぶね【似関船】

江戸時代の和船の一形式。下部は荷船に似、上部は関船せきぶねに似た船。関船・荷船両方に使用した。にたり。半関はんぜき。

⇒に‐たり【似たり】

にたり‐ぶね【荷足船】

多く関東で用いた小形の荷船。茶船の一種で、幅広く造ったもの。にたり。

にたり‐よったり【似たり寄ったり】

あまり差異のないこと。変りばえのしないこと。大同小異。「―の結果」

に‐だん【二段】

①第2の段。

②二つの段。

→だん。

⇒にだんかい‐かくめい【二段階革命】

⇒にだん‐がまえ【二段構え】

⇒にだん‐ぬき【二段抜き】

⇒にだん‐め【二段目】

にだんかい‐かくめい【二段階革命】

社会主義を実現するのに、第一段階として封建制を打破し、第二段階として資本主義を打倒するとした革命の方式。

⇒に‐だん【二段】

にだん‐がまえ【二段構え】‥ガマヘ

事の成り行きいかんに対処できるよう1次・2次の方法・手段を準備しておくこと。

⇒に‐だん【二段】

にだん‐ぬき【二段抜き】

新聞・雑誌などの記事で、2段にわたる長さの見出しを入れること。

⇒に‐だん【二段】

にたん‐の‐しろう【仁田四郎】‥ラウ

(→)仁田にった忠常の通称。

にだん‐め【二段目】

相撲の番付で、最上段(幕内)の一段下に記名される十両と幕下の称。また、その力士。現在はおもに幕下をいう。

⇒に‐だん【二段】

にち

にちること。ねだること。強請ごうせい。本朝二十不孝「博奕の場ににじり込みて―をいうても口過なるまじき骸躰にあらず」

⇒にちを入れる

にち【日】

(呉音。漢音はジツ)

①昼夜24時間のあいだ。また、それを単位として数える語。ひ。

②日曜の略。

③日本の略。

④演劇興行で、大小道具方・衣装方の給料。

⑤日向国ひゅうがのくにの略。

にち‐いき【日域】‥ヰキ

①日光の照らす区域、すなわち天下。

②太陽の出る所。

③日本国の異称。じちいき。

にち‐うん【日暈】

太陽のかさ。ひがさ。→暈かさ

にち‐うんどう【日運動】

天体の天球上における1日の視運動。主として惑星・彗星すいせいに関していう。

にち‐えい【日英】

日本と英吉利イギリス。

⇒にちえい‐つうしょう‐こうかい‐じょうやく【日英通商航海条約】

⇒にちえい‐どうめい【日英同盟】

にちえい‐きせい【日影規制】

⇒ひかげきせい

にちえい‐ず【日影図】‥ヅ

建物などが周辺環境に対して影を作る状態を時間・季節などに応じて描いた図。

にちえい‐つうしょう‐こうかい‐じょうやく【日英通商航海条約】‥シヤウカウ‥デウ‥

日本がイギリスとの間に1894年(明治27)締結、99年実施した条約。治外法権の撤廃、関税自主権の部分的回復をかちとる。同様の条約が他の欧米諸国とも締結され、不平等条約改正の目標は半ば達成された。

⇒にち‐えい【日英】

にちえい‐どうめい【日英同盟】

1902年(明治35)ロシアのアジア進出を牽制する目的で日本とイギリスとの間に締結された軍事同盟。日露戦争で日本に有利な役割を果たした。1905年と11年に改定。23年廃棄。

→文献資料[日英同盟]

⇒にち‐えい【日英】

にちおう【日奥】‥アウ

安土桃山〜江戸初期の日蓮宗の僧。不受不施派の祖。京都の人。1595年(文禄4)豊臣秀吉の千僧供養への出仕を拒み、のち徳川家康により対馬に配流。在島13年、赦免されて京都妙覚寺に帰住。著「万代亀鏡録」など。(1565〜1630)

にち‐がい【日害】

陰陽道おんようどうで、一日のうちで凶とされる時刻、すなわち子ねの日の未の刻、丑の日の午の刻の類。↔日合にちごう

にち‐かくさ【日較差】

一日における気象要素の最大値と最小値の差。「気温―」

にちがつ‐とうみょう‐ぶつ【日月灯明仏】‥グワツ‥ミヤウ‥

[法華経序品]天にあっては日月のごとく、地にあっては灯明のごとく、光明の徳をあらわす仏。無量無辺の過去世に出世して法華経を説き、その後も2万もの同名の仏が次々と現れたという。

にち‐ぎん【日銀】

日本銀行の略称。

⇒にちぎん‐けん【日銀券】

⇒にちぎん‐たんかん【日銀短観】

⇒にちぎん‐ちょうじり【日銀帳尻】

⇒にちぎん‐ネット【日銀ネット】

にちぎん‐けん【日銀券】

日本銀行券の略。

⇒にち‐ぎん【日銀】

にちぎん‐たんかん【日銀短観】‥クワン

日本銀行が行う企業短期経済観測調査の略称。アンケート方式で毎年4回行われ、景気についての企業の判断を知るうえで重要な資料。短観。

⇒にち‐ぎん【日銀】

にちぎん‐ちょうじり【日銀帳尻】‥チヤウ‥

日本銀行がその主要勘定のうち銀行券発行高・貸出高・国債残高の3項目について、毎日その増減を発表しているもの。

⇒にち‐ぎん【日銀】

にちぎん‐ネット【日銀ネット】

日本銀行と民間金融機関との間の資金決済をオンラインで処理する仕組み。1988年導入。当座預金振替の決済、外国為替円決済、国債の受渡しや入札等が対象。

⇒にち‐ぎん【日銀】

にち‐ぐ【日供】

⇒にっく。

⇒にちぐ‐どう【日供堂】

にちぐ‐どう【日供堂】‥ダウ

位牌を安置し日々供養する堂。位牌堂。

⇒にち‐ぐ【日供】

にちげき‐ミュージック‐ホール【日劇ミュージックホール】

劇場名。1952年(昭和27)東宝が日本劇場内に開場。ヌードショーで有名。81年閉館。

にち‐げん【日限】

①限り定めた日数。ひぎり。期日。「―が迫る」

②契約または命令で、特に指定した特定の日。また、現在を起点としたその特定日までの日数。

にち‐ご【日午】

正午しょうご。

にち‐ごう【日合】‥ガフ

陰陽道おんようどうで、一日のうちで吉とされる時刻、すなわち子ねの日の丑の刻、丑の日の子の刻の類。↔日害

にち‐じ【日次】

日どり。ひなみ。

にち‐じ【日時】

①日付と時刻。「会の―」

②日数と時間。「―の余裕が少ない」

にちじゅう【日什】‥ジフ

南北朝時代の日蓮宗の僧。妙満寺派(今の顕本法華宗)の開祖。会津若松の人。字は玄妙。比叡山で得度したが日蓮の著書を読んで帰依。以後正統宗義の確立と他宗排斥運動に努め、京都に妙満寺・玄妙寺、会津に妙法寺などを建立。(1314〜1392)

にち‐じょう【日乗】

(「乗」は記録の意)日記。

にち‐じょう【日常】‥ジヤウ

つねひごろ。ふだん。平生。平常。「―的」「―の生活」「―業務」

⇒にちじょう‐げんご‐がくは【日常言語学派】

⇒にちじょう‐さはん【日常茶飯】

⇒にちじょう‐さはん‐じ【日常茶飯事】

⇒にちじょう‐せいかつ‐どうさ【日常生活動作】

にちじょう‐げんご‐がくは【日常言語学派】‥ジヤウ‥

分析哲学の一流派。論理分析学派に対し、日常言語の分析を通じて問題を解明しようとする。ライル・J.L.オースティン・ストローソン(P. F. Strawson1919〜2006)など。オックスフォード学派。

⇒にち‐じょう【日常】

にちじょう‐さはん【日常茶飯】‥ジヤウ‥

日常の食事。転じて、ありふれた平凡な物事のたとえ。

⇒にち‐じょう【日常】

にちじょう‐さはん‐じ【日常茶飯事】‥ジヤウ‥

(→)日常茶飯に同じ。

⇒にち‐じょう【日常】

にちじょう‐せいかつ‐どうさ【日常生活動作】‥ジヤウ‥クワツ‥

(activities of daily living)日常生活に必要な基本的動作。食事・排泄・着脱衣・入浴・移動など。障害者や高齢者の生活の自立度の判定、患者の機能回復段階の評価に用いる。ADL

⇒にち‐じょう【日常】

にちじょう‐ちょうざん【日乗朝山】‥テウ‥

戦国時代の日蓮宗の僧侶。出雲朝山郷の出身。俗に朝山あさやま日乗。宮廷・幕府に出入し、信長にも登用された。キリシタン排撃を意図したが、信長の面前で行われたフロイスとの宗論に敗れた。( 〜1577)

にち‐じん【日神】

日の神。日輪。〈日葡辞書〉

にちぞう【日像】‥ザウ

鎌倉時代の日蓮宗の僧。下総の人。通称、肥後阿闍梨。7歳で日蓮に師事、のち日朗に従う。京都で活発な折伏しゃくぶくを行い、しばしば追放される。1321年(元亨1)京都で初めての日蓮宗寺院妙顕寺を創立。著「秘蔵集」など。(1269〜1342)

にちぞう‐とう【日像幢】‥ザウ‥

即位礼の際、紫宸殿の南方前庭に立てた幢はたで、威儀の具の一種。黒塗り3丈の柱に、金漆塗りの九輪を貫き、その上に、日にかたどった金漆塗りの円板に赤く三足の烏を描き、板の周囲に金塗りの細串17本をさしたものを付け、銅烏幢どううのとうの東に立てる。大正以後は赤地瑞雲の錦に金糸で日像を刺繍し、纛竿とうかんに懸けた日像纛幡を用いる。にっしょうのはた。↔月像幢げつぞうとう

日像幢

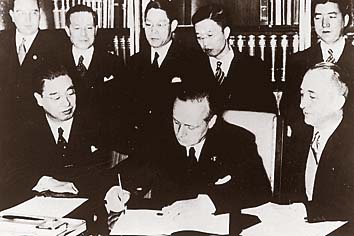

にちどくい‐さんごく‐どうめい【日独伊三国同盟】

1940年(昭和15)9月、第二次大戦中の枢軸国であった日本・ドイツ・イタリア3国が締結した軍事同盟。日独伊防共協定を発展させたもの。米英との対立激化を招き、太平洋戦争の一要因。3国の敗戦により解消。

日独防共協定

提供:毎日新聞社

にちどくい‐さんごく‐どうめい【日独伊三国同盟】

1940年(昭和15)9月、第二次大戦中の枢軸国であった日本・ドイツ・イタリア3国が締結した軍事同盟。日独伊防共協定を発展させたもの。米英との対立激化を招き、太平洋戦争の一要因。3国の敗戦により解消。

日独防共協定

提供:毎日新聞社

日独伊防共協定

提供:毎日新聞社

日独伊防共協定

提供:毎日新聞社

にちどく‐ぼうきょう‐きょうてい【日独防共協定】‥バウ‥ケフ‥

1936年(昭和11)共産主義に対する共同防衛を名目に日本とドイツとが結んだ協定。1年後イタリアも参加、第二次大戦のいわゆる枢軸国が結成された。

日独防共協定

提供:毎日新聞社

にちどく‐ぼうきょう‐きょうてい【日独防共協定】‥バウ‥ケフ‥

1936年(昭和11)共産主義に対する共同防衛を名目に日本とドイツとが結んだ協定。1年後イタリアも参加、第二次大戦のいわゆる枢軸国が結成された。

日独防共協定

提供:毎日新聞社

にちなん【日南】

宮崎県南部、日向灘に臨む市。もと伊東氏5万石の城下町飫肥おびと港町の油津が中心。飫肥杉を産する。日南海岸国定公園の中心。人口4万4千。

⇒にちなん‐かいがん【日南海岸】

にちなん‐かいがん【日南海岸】

宮崎県宮崎市青島から串間市に至る海岸。山地が海に迫って変化に富んだ海岸地形が見られる。

日南海岸

撮影:山梨勝弘

にちなん【日南】

宮崎県南部、日向灘に臨む市。もと伊東氏5万石の城下町飫肥おびと港町の油津が中心。飫肥杉を産する。日南海岸国定公園の中心。人口4万4千。

⇒にちなん‐かいがん【日南海岸】

にちなん‐かいがん【日南海岸】

宮崎県宮崎市青島から串間市に至る海岸。山地が海に迫って変化に富んだ海岸地形が見られる。

日南海岸

撮影:山梨勝弘

⇒にちなん【日南】

にち‐にち【日日】

ひび。日ごと。毎日。「―怠りなく」

⇒にちにち‐か【日日花】

⇒にちにち‐そう【日日草】

⇒日日是好日

にちにち‐か【日日花】‥クワ

(→)日日草に同じ。

⇒にち‐にち【日日】

⇒にちなん【日南】

にち‐にち【日日】

ひび。日ごと。毎日。「―怠りなく」

⇒にちにち‐か【日日花】

⇒にちにち‐そう【日日草】

⇒日日是好日

にちにち‐か【日日花】‥クワ

(→)日日草に同じ。

⇒にち‐にち【日日】

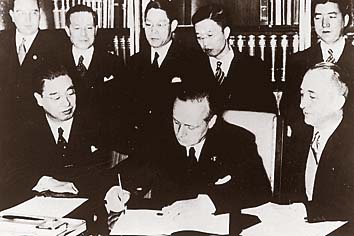

にちどくい‐さんごく‐どうめい【日独伊三国同盟】

1940年(昭和15)9月、第二次大戦中の枢軸国であった日本・ドイツ・イタリア3国が締結した軍事同盟。日独伊防共協定を発展させたもの。米英との対立激化を招き、太平洋戦争の一要因。3国の敗戦により解消。

日独防共協定

提供:毎日新聞社

にちどくい‐さんごく‐どうめい【日独伊三国同盟】

1940年(昭和15)9月、第二次大戦中の枢軸国であった日本・ドイツ・イタリア3国が締結した軍事同盟。日独伊防共協定を発展させたもの。米英との対立激化を招き、太平洋戦争の一要因。3国の敗戦により解消。

日独防共協定

提供:毎日新聞社

日独伊防共協定

提供:毎日新聞社

日独伊防共協定

提供:毎日新聞社

にちどく‐ぼうきょう‐きょうてい【日独防共協定】‥バウ‥ケフ‥

1936年(昭和11)共産主義に対する共同防衛を名目に日本とドイツとが結んだ協定。1年後イタリアも参加、第二次大戦のいわゆる枢軸国が結成された。

日独防共協定

提供:毎日新聞社

にちどく‐ぼうきょう‐きょうてい【日独防共協定】‥バウ‥ケフ‥

1936年(昭和11)共産主義に対する共同防衛を名目に日本とドイツとが結んだ協定。1年後イタリアも参加、第二次大戦のいわゆる枢軸国が結成された。

日独防共協定

提供:毎日新聞社

にちなん【日南】

宮崎県南部、日向灘に臨む市。もと伊東氏5万石の城下町飫肥おびと港町の油津が中心。飫肥杉を産する。日南海岸国定公園の中心。人口4万4千。

⇒にちなん‐かいがん【日南海岸】

にちなん‐かいがん【日南海岸】

宮崎県宮崎市青島から串間市に至る海岸。山地が海に迫って変化に富んだ海岸地形が見られる。

日南海岸

撮影:山梨勝弘

にちなん【日南】

宮崎県南部、日向灘に臨む市。もと伊東氏5万石の城下町飫肥おびと港町の油津が中心。飫肥杉を産する。日南海岸国定公園の中心。人口4万4千。

⇒にちなん‐かいがん【日南海岸】

にちなん‐かいがん【日南海岸】

宮崎県宮崎市青島から串間市に至る海岸。山地が海に迫って変化に富んだ海岸地形が見られる。

日南海岸

撮影:山梨勝弘

⇒にちなん【日南】

にち‐にち【日日】

ひび。日ごと。毎日。「―怠りなく」

⇒にちにち‐か【日日花】

⇒にちにち‐そう【日日草】

⇒日日是好日

にちにち‐か【日日花】‥クワ

(→)日日草に同じ。

⇒にち‐にち【日日】

⇒にちなん【日南】

にち‐にち【日日】

ひび。日ごと。毎日。「―怠りなく」

⇒にちにち‐か【日日花】

⇒にちにち‐そう【日日草】

⇒日日是好日

にちにち‐か【日日花】‥クワ

(→)日日草に同じ。

⇒にち‐にち【日日】

広辞苑に「似た者夫婦」で始まるの検索結果 1-1。