複数辞典一括検索+![]()

![]()

におい【匂】ニホヒ🔗⭐🔉

におい【匂】ニホヒ

①赤などのあざやかな色が美しく映えること。万葉集10「黄葉もみちばの―は繁し」

②はなやかなこと。つやつやしいこと。万葉集18「少女らがゑまひの―」

③かおり。香気。狭衣物語3「かうばしき―」。「香水の―」

④(「臭」と書く)くさいかおり。臭気。「すえた―」

⑤ひかり。威光。源氏物語椎本「つかさ位世の中の―も」

⑥人柄などの、おもむき。気品。源氏物語幻「かどかどしう、らうらうじう、―多かりし心ざま、もてなし、言の葉」

⑦(「臭」とも書く)そのものが持つ雰囲気。それらしい感じ。「庶民的な―」「犯罪の―」

⑧同色の濃淡によるぼかし。

㋐染色法また襲かさねの色目などで、上が濃く、下が薄い配色。上を濃くするのを普通とし、下を濃くするのを裾濃すそごという。

㋑匂縅においおどしの略。

㋒女のかき眉の下の方の薄くぼかしたところ。

㋓日本刀の刃の、地肌との境目の部分に霧のようにほんのりと見える文様。最も大切な見所の一つ。

⑨芸能や和歌・俳諧などで、そのものに漂う気分・情趣・余情など。花鏡「一声の―より、舞へ移る境にて妙力あるべし」。去来抄「移り、―、響きはつけざまのあんばいなり」→匂付においづけ。

◇「臭」は、好ましくないものに使うことが多い。

⇒におい‐あぶら【匂油】

⇒におい‐あらせいとう【匂紫羅欄花】

⇒におい‐おどし【匂縅】

⇒におい‐が【匂香】

⇒におい‐かけ【匂懸】

⇒におい‐かたじろ【匂肩白】

⇒におい‐ぎれ【匂切】

⇒におい‐ぐさ【匂草】

⇒におい‐こ【匂粉】

⇒におい‐ざくら【匂桜】

⇒におい‐ずみ【匂墨】

⇒におい‐すみれ【匂菫】

⇒におい‐だま【匂玉】

⇒におい‐づけ【匂付】

⇒におい‐どり【匂鳥】

⇒におい‐の‐はな【匂の花】

⇒におい‐ぶくろ【匂袋】

⇒におい‐やぐるま【匂矢車】

におい‐あぶら【匂油】ニホヒ‥🔗⭐🔉

におい‐あぶら【匂油】ニホヒ‥

髪などに塗る芳香のある油。香油。好色一代男6「―売の太右衛門」

⇒におい【匂】

におい‐あらせいとう【匂紫羅欄花】ニホヒ‥🔗⭐🔉

におい‐あらせいとう【匂紫羅欄花】ニホヒ‥

アブラナ科の二年草で、園芸上は一年草。ヨーロッパ原産。高さ約50センチメートル、基部は木化、全株に短柔毛を密生し、灰色。葉は披針形で全縁。春、香の良い橙黄色などの花を開く。八重咲もある。観賞用。ケイランサス。

⇒におい【匂】

におい‐おどし【匂縅】ニホヒヲドシ🔗⭐🔉

におい‐おどし【匂縅】ニホヒヲドシ

鎧よろいの縅糸の色を上段から下段へ濃い色から順次淡くしたもの。

⇒におい【匂】

におい‐が【匂香】ニホヒ‥🔗⭐🔉

におい‐が【匂香】ニホヒ‥

匂と香。におい。かおり。か。後撰和歌集春「―うつせ家づとにせむ」

⇒におい【匂】

におい‐ぎれ【匂切】ニホヒ‥🔗⭐🔉

におい‐ぎれ【匂切】ニホヒ‥

日本刀で、刃文の匂におい8㋓が途中で切れているもの。

⇒におい【匂】

におい‐ぐさ【匂草】ニホヒ‥🔗⭐🔉

におい‐ぐさ【匂草】ニホヒ‥

梅の異称。

⇒におい【匂】

におい‐こ【匂粉】ニホヒ‥🔗⭐🔉

におい‐こ【匂粉】ニホヒ‥

芳香を加えた白粉おしろい。

⇒におい【匂】

におい‐ざくら【匂桜】ニホヒ‥🔗⭐🔉

におい‐ざくら【匂桜】ニホヒ‥

桜の一品種。花は八重で白く、香気のあるもの。

⇒におい【匂】

におい‐ずみ【匂墨】ニホヒ‥🔗⭐🔉

におい‐ずみ【匂墨】ニホヒ‥

芳香を加えて製した墨。香墨。

⇒におい【匂】

におい‐すみれ【匂菫】ニホヒ‥🔗⭐🔉

におい‐すみれ【匂菫】ニホヒ‥

スミレの一種。ヨーロッパ南部・西アジア原産。葉は心臓形。花は早春から咲き始め、紫・白色などで芳香が強い。観賞用。園芸でバイオレットと通称。〈[季]春〉

ニオイスミレ

撮影:関戸 勇

⇒におい【匂】

⇒におい【匂】

⇒におい【匂】

⇒におい【匂】

におい‐だま【匂玉】ニホヒ‥🔗⭐🔉

におい‐だま【匂玉】ニホヒ‥

球形の匂袋。西鶴織留1「紅くれないの大房に―を結び下げ」

⇒におい【匂】

におい‐づけ【匂付】ニホヒ‥🔗⭐🔉

におい‐づけ【匂付】ニホヒ‥

蕉風の俳諧で、前句の余情を受けてそれに応ずるような付句つけくを付けること。

⇒におい【匂】

におい‐どり【匂鳥】ニホヒ‥🔗⭐🔉

におい‐どり【匂鳥】ニホヒ‥

ウグイスの異称。〈[季]春〉。篠目抄「めづらめづらに鳴く―」

⇒におい【匂】

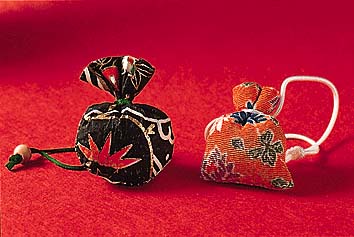

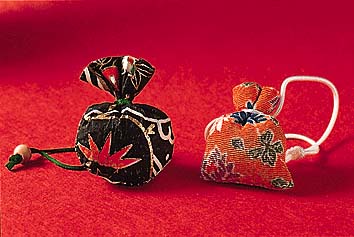

におい‐ぶくろ【匂袋】ニホヒ‥🔗⭐🔉

におい‐ぶくろ【匂袋】ニホヒ‥

丁子ちょうじ・麝香じゃこう・竜脳・白檀びゃくだんなどの香料を入れた袋。携帯用・室内用がある。〈[季]夏〉

匂袋

撮影:関戸 勇

⇒におい【匂】

⇒におい【匂】

⇒におい【匂】

⇒におい【匂】

におい‐やか【匂いやか】ニホヒ‥🔗⭐🔉

におい‐やか【匂いやか】ニホヒ‥

美しくつやつやしたさま。におやか。宇津保物語蔵開上「いとあてにけだかく、さすがに―におはします」

におい‐やぐるま【匂矢車】ニホヒ‥🔗⭐🔉

におい‐やぐるま【匂矢車】ニホヒ‥

キク科の一年草。地中海東部原産の観賞用植物。高さ約70センチメートル。葉は羽裂、花はアザミに似、黄・白・紅色など各種。観賞用。スイート‐サルタン。サルタン。

⇒におい【匂】

にお・う【匂う・臭う】ニホフ🔗⭐🔉

にお・う【匂う・臭う】ニホフ

[一]〔自五〕

(ニは丹で赤色、ホは穂・秀の意で外に現れること、すなわち赤などの色にくっきり色づくのが原義。転じて、ものの香りがほのぼのと立つ意)

①木・草または赤土などの色に染まる。万葉集8「草枕旅ゆく人も行き触らば―・ひぬべくも咲ける萩かも」

②赤などのあざやかな色が美しく映える。万葉集11「紅の濃染の衣を下に着ば人の見らくに―・ひ出でむかも」。万葉集19「春の苑紅―・ふ桃の花した照る道に出で立つをとめ」

③よい香りが立つ。万葉集17「橘の―・へる香かもほととぎす鳴く夜の雨に移ろひぬらむ」

④悪いにおいがする。臭気がただよう。「腐った魚がひどく―・う」

⑤生き生きとした美しさなどが溢れる。万葉集14「筑紫なる―・ふ子故に陸奥のかとりをとめの結ひし紐とく」。源氏物語野分「見奉るわが顔にも移りくるやうに愛敬は―・ひたり」

⑥余光・恩恵などが(周囲に)及ぶ。源氏物語真木柱「人一人を思ひかしづき給はむ故は、ほとりまでも―・ふためしこそあれと心得ざりしを」

⑦(染色・襲かさねの色目などを)次第に薄くぼかしてある。讃岐典侍日記「五節の折着たりし黄なるより紅まで―・ひたりし紅葉どもに、えび染めの唐衣とかや着たりし」。類聚名義抄「暈、ニホフ」

⑧雰囲気として感じられる。かすかにその気配がある。「不正が―・う」

◇多く、よい感じの場合は「匂う」、悪い感じの場合は「臭う」と書く。

[二]〔他下二〕

美しく染めつける。万葉集16「すみのえの岸野の榛はりに―・ふれど」

におうみや【匂宮】ニホフ‥🔗⭐🔉

におうみや【匂宮】ニホフ‥

源氏物語中の人物。匂兵部卿宮。源氏の孫、今上帝の第3皇子。薫とともに宇治十帖の主人公。また、彼と薫との生い立ちのことを中心に書いた巻の名。におうのみや。

にお・す【匂す】ニホス🔗⭐🔉

にお・す【匂す】ニホス

〔他四〕

木・草または赤土などで色をつける。染める。万葉集8「奈良山を―・すもみちば」

にお‐やか【匂やか】ニホ‥🔗⭐🔉

にお‐やか【匂やか】ニホ‥

つややかで美しいさま。においやか。能因本枕草子前の木立高う庭広き家の「いと細う―なる独鈷とこを取らせて」。「―に装った娘」

にお・ゆ【匂ゆ】ニホユ🔗⭐🔉

にお・ゆ【匂ゆ】ニホユ

〔自下二〕

美しく照り輝く。におう。万葉集19「春花の―・え栄えて」

におわ・し【匂はし】ニホハシ🔗⭐🔉

におわ・し【匂はし】ニホハシ

〔形シク〕

においやかである。つやつやしく美しい。源氏物語空蝉「ねびれて―・しきところも見えず」

におわ・す【匂わす】ニホハス🔗⭐🔉

におわ・す【匂わす】ニホハス

〔他五〕

①草・木または赤土などの色を染めつかせて彩る。色を移す。染める。万葉集1「岸の埴生に―・さましを」

②つややかにする。うつくしくする。万葉集15「秋の野を―・す萩は」

③ほのかに色をつける。ぼかす。大鏡伊尹「輻やなどのしるしには、墨を―・させ給へりし」

④香やにおいがあるようにする。かおらす。源氏物語蛍「そらだきもの心にくきほどに―・して」。「香水を―・す」

⑤ほのめかす。暗示する。源氏物語若菜下「―・し給はざりけるつらさを浅からず聞え給ふ」。「言外に―・す」

[漢]匂🔗⭐🔉

匂 字形

〔勹部2画/4画/3887・4677〕

(国字)

〔訓〕におう・におい

[意味]

①よいかおりがする。香気。

②色が美しく照りはえる。つや。(人の)気品。

[解字]

おもむき(=余韻)を「におい」ということから、「韵」(=韻)の原字「

〔勹部2画/4画/3887・4677〕

(国字)

〔訓〕におう・におい

[意味]

①よいかおりがする。香気。

②色が美しく照りはえる。つや。(人の)気品。

[解字]

おもむき(=余韻)を「におい」ということから、「韵」(=韻)の原字「 」の字形を変えたもの。

」の字形を変えたもの。

〔勹部2画/4画/3887・4677〕

(国字)

〔訓〕におう・におい

[意味]

①よいかおりがする。香気。

②色が美しく照りはえる。つや。(人の)気品。

[解字]

おもむき(=余韻)を「におい」ということから、「韵」(=韻)の原字「

〔勹部2画/4画/3887・4677〕

(国字)

〔訓〕におう・におい

[意味]

①よいかおりがする。香気。

②色が美しく照りはえる。つや。(人の)気品。

[解字]

おもむき(=余韻)を「におい」ということから、「韵」(=韻)の原字「 」の字形を変えたもの。

」の字形を変えたもの。

広辞苑に「匂」で始まるの検索結果 1-28。