複数辞典一括検索+![]()

![]()

ぞう【増】🔗⭐🔉

ぞう【増】

①ますこと。ふえること。↔減。

②能面。田楽能の名手増阿弥の始めたという気品のある女面。

増

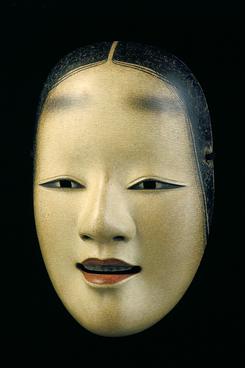

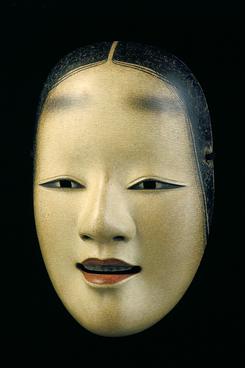

節木増

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

節木増

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

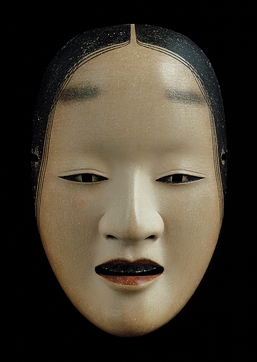

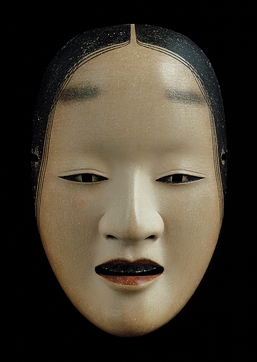

泣増

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

泣増

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

節木増

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

節木増

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

泣増

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

泣増

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

ぞう‐あく【増悪】🔗⭐🔉

ぞう‐あく【増悪】

症状が一層悪くなること。「病勢が―する」

ぞう‐いん【増員】‥ヰン🔗⭐🔉

ぞう‐いん【増員】‥ヰン

人員を増やすこと。「警備員を―する」↔減員

ぞう‐えき【増益】🔗⭐🔉

ぞう‐えき【増益】

①増し加えること。増加。

②利益が増加すること。「増収―をはかる」↔減益

ぞう‐えん【増援】‥ヱン🔗⭐🔉

ぞう‐えん【増援】‥ヱン

人数を増加して援助すること。「―部隊」

ぞう‐か【増加】🔗⭐🔉

ぞう‐か【増加】

数量がふえること。また、ふやすこと。「人口―」

⇒ぞうか‐かんすう【増加関数】

ぞう‐か【増価】🔗⭐🔉

ぞう‐か【増価】

①価を増すこと。

②〔経〕

㋐時価の騰貴に伴って財産の価額を増額修正すること。

㋑変動相場制を採用している国の通貨価値が上昇すること。

↔減価

ぞうが【増賀】🔗⭐🔉

ぞうが【増賀】

平安中期の天台宗の僧。参議橘恒平の子。比叡山で出家、名利を望まず狂をよそおって宮中を避け、多武峰とうのみねに住した。(917〜1003)

ぞう‐かいちく【増改築】🔗⭐🔉

ぞう‐かいちく【増改築】

増築と改築。

ぞうか‐かんすう【増加関数】‥クワン‥🔗⭐🔉

ぞうか‐かんすう【増加関数】‥クワン‥

変数の値が増加すると、値が増加する関数。

⇒ぞう‐か【増加】

ぞう‐がく【増額】🔗⭐🔉

ぞう‐がく【増額】

数量・金額を増やすこと。増えること。また、その数量・金額。「家族手当を―する」↔減額

ぞう‐かん【増刊】🔗⭐🔉

ぞう‐かん【増刊】

雑誌などを定期以外に発行すること。また、その刊行物。「臨時―号」

ぞう‐かん【増感】🔗⭐🔉

ぞう‐かん【増感】

(写真用語)写真感光材料の感度を増大させること。「―現像」

ぞう‐き【増気】🔗⭐🔉

ぞう‐き【増気】

病勢が進むこと。正法眼蔵随聞記1「種々に療治すれば、少しき減気在りしかども、又―在りて」↔減気

ぞうき【増基】🔗⭐🔉

ぞうき【増基】

平安中期の歌人。中古三十六歌仙の一人。庵主いおぬしと号。「いほぬし(増基法師集)」の作者とされる。

ぞう‐きゅう【増給】‥キフ🔗⭐🔉

ぞう‐きゅう【増給】‥キフ

給料を増すこと。↔減給

ぞう‐きょう【増強】‥キヤウ🔗⭐🔉

ぞう‐きょう【増強】‥キヤウ

増して強くすること。強化。「軍備―」「体力―」

ぞう‐けつ【増結】🔗⭐🔉

ぞう‐けつ【増結】

ある編成の列車や電車に、さらに車両を連結すること。

ぞう‐げん【増減】🔗⭐🔉

ぞう‐げん【増減】

増やすことと減らすこと。また、増えることと減ること。「―の幅」

ぞう‐こう【増劫】‥コフ🔗⭐🔉

ぞう‐こう【増劫】‥コフ

〔仏〕住劫において、人間の寿命が10歳より100年ごとに1歳ずつ増し、8万4000歳に至る間の称。↔減劫

ぞう‐こう【増嵩】‥カウ🔗⭐🔉

ぞう‐こう【増嵩】‥カウ

ゾウスウの慣用読み。

ぞう‐こく【増石】🔗⭐🔉

ぞう‐こく【増石】

醸造高を増すこと。

ぞう‐さつ【増刷】🔗⭐🔉

ぞう‐さつ【増刷】

さらに追加して印刷すること。また、その印刷物。ましずり。おいずり。

ぞう‐さん【増産】🔗⭐🔉

ぞう‐さん【増産】

生産を増やすこと。↔減産

ぞう‐し【増資】🔗⭐🔉

ぞう‐し【増資】

資本金を増加すること。↔減資

ぞう‐しゅう【増収】‥シウ🔗⭐🔉

ぞう‐しゅう【増収】‥シウ

収入または収穫のふえること。「―をはかる」↔減収

ぞう‐しょう【増床】‥シヤウ🔗⭐🔉

ぞう‐しょう【増床】‥シヤウ

①(病院などの)ベッドの数をふやすこと。

②(売場などの)床ゆか面積をふやすこと。

ぞう‐じょう【増上】‥ジヤウ🔗⭐🔉

ぞう‐じょう【増上】‥ジヤウ

〔仏〕

①すぐれていること。強大なこと。

②助力して増進すること。

⇒ぞうじょう‐えん【増上縁】

⇒ぞうじょう‐まん【増上慢】

ぞうじょう‐えん【増上縁】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

ぞうじょう‐えん【増上縁】‥ジヤウ‥

〔仏〕

①四縁の一つ。他の法が生ずるのを妨げない縁。能作因。

②浄土教で、三縁の一つ。弥陀の名号を唱えれば、臨終に必ず来迎のあること。

⇒ぞう‐じょう【増上】

ぞうじょう‐じ【増上寺】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

ぞうじょう‐じ【増上寺】‥ジヤウ‥

東京都港区芝公園にある浄土宗の大本山。関東十八檀林の筆頭。山号は三縁山。もと光明寺と称する真言宗寺院で、今の千代田区紀尾井町付近にあったが、1393年(明徳4)聖聡が浄土宗に改め、増上寺と称し、1598年(慶長3)家康が徳川家菩提所と定めて現在地に移した。以後、寛永寺と並ぶ江戸の大寺となり、全浄土宗の諸寺を管した。

増上寺 三門

撮影:関戸 勇

ぞうじょう‐てん【増長天】‥ヂヤウ‥🔗⭐🔉

ぞうじょう‐てん【増長天】‥ヂヤウ‥

〔仏〕(梵語Virūḍhaka)四天王の一つ。須弥山しゅみせんの中腹南方に住し、南方世界を守護するという。甲冑を着けた忿怒の武将形に表され、鉾ほこ・刀などを持つ。赤身の武神。増長天王。

増長天

ぞうじょう‐まん【増上慢】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

ぞうじょう‐まん【増上慢】‥ジヤウ‥

①〔仏〕まだ悟りを得ないのに、得たと思ってたかぶること。

②実力が伴わないのに自慢すること。自信過剰。

⇒ぞう‐じょう【増上】

ぞう‐しょく【増殖】🔗⭐🔉

ぞう‐しょく【増殖】

①ふえて多くなること。ふやして多くすること。

②生物の個体・細胞などが数を増す現象。→繁殖。

⇒ぞうしょく‐いんし【増殖因子】

⇒ぞうしょく‐ぎれい【増殖儀礼】

⇒ぞうしょく‐ろ【増殖炉】

ぞうしょく‐いんし【増殖因子】🔗⭐🔉

ぞうしょく‐いんし【増殖因子】

(→)成長因子に同じ。

⇒ぞう‐しょく【増殖】

ぞうしょく‐ぎれい【増殖儀礼】🔗⭐🔉

ぞうしょく‐ぎれい【増殖儀礼】

特定の動植物の増殖をもたらすための儀礼。オーストラリア先住民の間で各集団のトーテム種に対して行う儀礼が代表的。

⇒ぞう‐しょく【増殖】

ぞうしょく‐ろ【増殖炉】🔗⭐🔉

ぞうしょく‐ろ【増殖炉】

核分裂性の原子核が1個消費されるごとに親物質から新しく転換されて生じる核分裂性の原子核の数が、1よりも大きいような原子炉。ブリーダー。

⇒ぞう‐しょく【増殖】

ぞう‐しん【増進】🔗⭐🔉

ぞう‐しん【増進】

能力などを、ましすすめること。また、ましすすむこと。「体力を―する」「食欲―」↔減退

ぞう‐すい【増水】🔗⭐🔉

ぞう‐すい【増水】

水量の増加すること。↔減水

ぞう‐すう【増嵩】🔗⭐🔉

ぞう‐すう【増嵩】

かさをますこと。分量・金額がふえること。

ぞう‐ぜい【増税】🔗⭐🔉

ぞう‐ぜい【増税】

租税の額を増すこと。↔減税

ぞう‐せつ【増設】🔗⭐🔉

ぞう‐せつ【増設】

既設のものに更に増し加えて設備・設立すること。「高校―」

ぞう‐そん【増損】🔗⭐🔉

ぞう‐そん【増損】

ふやすこととへらすこと。ふえることとへること。

ぞう‐だい【増大】🔗⭐🔉

ぞう‐だい【増大】

増えて大きくなること。数量や程度を増すこと。「人口が―する」「連続事件が不安を―する」

ぞう‐たん【増反】🔗⭐🔉

ぞう‐たん【増反】

作付さくづけ面積をふやすこと。

ぞう‐たん【増炭】🔗⭐🔉

ぞう‐たん【増炭】

石炭の産出量をふやすこと。

ぞう‐ち【増置】🔗⭐🔉

ぞう‐ち【増置】

今まであるものに追加して設置すること。

ぞう‐ちく【増築】🔗⭐🔉

ぞう‐ちく【増築】

在来の建物にさらに増し加えて建てること。たてまし。「部屋を―する」

ぞう‐ちゅう【増注・増註】🔗⭐🔉

ぞう‐ちゅう【増注・増註】

従来の注の上に、さらに注を補い加えること。また、その注。

ぞう‐ちょう【増長】‥チヤウ🔗⭐🔉

ぞう‐ちょう【増長】‥チヤウ

①(古くはゾウヂョウとも)程度が次第にはなはだしくなること。徒然草「才能は煩悩の―せるなり」。日葡辞書「ゾウヂャウ」

②つけ上がって高慢になること。「ほめられて―する」

⇒ぞうちょう‐てん【増長天】

ぞう‐ちょう【増徴】🔗⭐🔉

ぞう‐ちょう【増徴】

税金などを今までよりさらに多く徴収すること。

ぞうちょう‐てん【増長天】‥チヤウ‥🔗⭐🔉

ぞうちょう‐てん【増長天】‥チヤウ‥

⇒ぞうじょうてん

⇒ぞう‐ちょう【増長】

ぞう‐てい【増訂】🔗⭐🔉

ぞう‐てい【増訂】

書物の内容を増補し訂正すること。「―版」

ぞう‐は【増派】🔗⭐🔉

ぞう‐は【増派】

さらに増員して派遣すること。「兵力―」

ぞう‐はい【増配】🔗⭐🔉

ぞう‐はい【増配】

株式の配当を増加すること。また、配給量を増すこと。↔減配

ぞう‐はく【増白】🔗⭐🔉

ぞう‐はく【増白】

繊維や紙がより白くみえるようにすること。染料などの青色着色剤による青味づけと蛍光増白剤による蛍光増白とがある。

○糟粕を嘗めるそうはくをなめる

先人の残したものをまねるだけで、創意や進歩が見られない。

⇒そう‐はく【糟粕】

ぞう‐はつ【増発】🔗⭐🔉

ぞう‐はつ【増発】

列車・飛行機などの運転本数を増やすこと。また、紙幣・公債などの発行を増やすこと。「―便」「国債を―する」

ぞう‐び【増備】🔗⭐🔉

ぞう‐び【増備】

設備を増加すること。

ぞう‐びん【増便】🔗⭐🔉

ぞう‐びん【増便】

航空機・船舶・バスなどの、定期便の回数をふやすこと。↔減便

ぞう‐ふく【増幅】🔗⭐🔉

ぞう‐ふく【増幅】

①振幅を増加させること。

②振動電流または電圧の振幅を増加させて大きいエネルギーの振動とすること。

③比喩的に、物事の程度を強め大きくすること。「うわさが不安を―する」

⇒ぞうふく‐き【増幅器】

ぞうふく‐き【増幅器】🔗⭐🔉

ぞうふく‐き【増幅器】

〔電〕(→)増幅2を行わせる装置。アンプリファイアー。

⇒ぞう‐ふく【増幅】

ぞう‐へい【増兵】🔗⭐🔉

ぞう‐へい【増兵】

兵力を増すこと。また、派遣する兵員をふやすこと。

ぞう‐ほ【増補】🔗⭐🔉

ぞう‐ほ【増補】

書物の内容などをおぎない増やすこと。また、その増やしたもの。「―版」

ぞう‐ほう【増俸】🔗⭐🔉

ぞう‐ほう【増俸】

俸給を増すこと。↔減俸

ぞうほぶんけんびこう【増補文献備考】‥カウ🔗⭐🔉

ぞうほぶんけんびこう【増補文献備考】‥カウ

朝鮮の史書。250巻。18世紀に編まれた「東国文献備考」をもとに、李朝の高宗の命で朴容大らが編。1908年成る。古今の文物・制度に関し、16目に分けて記す。

そうやく‐ほう【増益法】‥ホフ🔗⭐🔉

そうやく‐ほう【増益法】‥ホフ

(ゾウヤクホウとも)〔仏〕密教で、福徳・繁栄など現在の状態を積極的に増進させる修法しゅほう。四種法の一つ。

ぞうよ【増誉】🔗⭐🔉

ぞうよ【増誉】

平安後期の天台宗園城寺の僧。京都聖護院の開山。大峰・葛城山で修行、白河・堀河天皇の護持僧として活躍。熊野三山の検校。晩年天台座主に補せられたが、山門派の反対で辞退。(1032〜1116)

ぞう‐りょう【増量】‥リヤウ🔗⭐🔉

ぞう‐りょう【増量】‥リヤウ

分量をふやすこと。また、その分量。

ぞう‐わく【増枠】🔗⭐🔉

ぞう‐わく【増枠】

割当の枠を広げること。「予算の―」

ふ・える【殖える・増える】🔗⭐🔉

ふ・える【殖える・増える】

〔自下一〕[文]ふ・ゆ(下二)

数が多くなる。物が生じて数が増す。かさが増す。〈文明本節用集〉。「白髪が―・える」↔へる。

◇「殖」は、利殖などの意味合いで財産や金銭が大きくなるときに、また繁殖の意で生物の数が多くなる場合に使う。

ふや・す【殖やす・増やす】🔗⭐🔉

ふや・す【殖やす・増やす】

〔他五〕

ふえるようにする。ふえさせる。多くなるようにする。「財産を―・す」「定員を―・す」↔へらす。

◇「殖」は、財産や蓄えを大きくする、また子など生物の数を多くする場合に使われる。

まさ‐ざま【増様】🔗⭐🔉

まさ‐ざま【増様】

一層増加していくさま。一段と甚だしくなるさま。方丈記「あまりさへ疫癘うちそひて―にあとかたなし」

まさ・る【増さる】🔗⭐🔉

まさ・る【増さる】

〔自五〕

多くなる。増して行く。ふえる。源氏物語早蕨「悲しう口惜しきことぞいとど―・りける」。天草本平家物語「をりふし五月雨の頃で、水かさはるかに―・つてござるほどに」。「日毎に悲しみが―・る」

まし【増し】🔗⭐🔉

まし【増し】

①増すこと。ふえること。また、割増しをすること。浄瑠璃、博多小女郎波枕「急ぎの者ぢや―遣らう」。「1割―」

②どちらかといえばまさっていること。「これでもないより―だ」

まし‐すけごう【増助郷】‥ガウ🔗⭐🔉

まし‐すけごう【増助郷】‥ガウ

(→)加助郷かすけごうに同じ。

まし‐ずり【増刷り】🔗⭐🔉

まし‐ずり【増刷り】

⇒ぞうさつ

ました【増田】🔗⭐🔉

ました【増田】

姓氏の一つ。

⇒ました‐ながもり【増田長盛】

まし‐だか【増高】🔗⭐🔉

まし‐だか【増高】

増しただけの高。増加分。

ました‐ながもり【増田長盛】🔗⭐🔉

ました‐ながもり【増田長盛】

安土桃山時代の武将。豊臣氏五奉行の一人。尾張の人。大和郡山城主。関ヶ原の戦に西軍にくみし、所領を没収された。豊臣秀頼に従い自刃。(1545〜1615)

⇒ました【増田】

まし‐ね【増値】🔗⭐🔉

まし‐ね【増値】

既定の値段に追加した値段。

まし‐みず【増水】‥ミヅ🔗⭐🔉

まし‐みず【増水】‥ミヅ

水の増すこと。また、その水。ぞうすい。

ましやま【増山】🔗⭐🔉

ましやま【増山】

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名。

⇒ましやま‐せっさい【増山雪斎】

ましやま‐せっさい【増山雪斎】🔗⭐🔉

ましやま‐せっさい【増山雪斎】

江戸後期の画家。名は正賢。字は君選。伊勢長島藩主。本草学に親しみ、沈南蘋しんなんぴん風の写生的な花鳥画をよくした。図譜「虫豸帖ちゅうちじょう」など。(1754〜1819)

⇒ましやま【増山】

ま・す【増す・益す】🔗⭐🔉

ま・す【増す・益す】

[一]〔自五〕

①数量が多くなる。ふえる。万葉集20「いや初花に咲きは―・すとも」。天草本伊曾保物語「山川には水かさが―・して」。「人数が―・す」

②まさる。一層すぐれる。万葉集3「一坏ひとつきの濁れる酒にあに―・さめやも」。天草本金句集「とかく家に居たに―・したことは無いぞ」。「何にも―・した貴重な体験」

③一層甚だしくなる。源氏物語若菜上「女の身には―・すことなき疵と覚ゆるわざなる」。「親しみが―・す」「食欲が―・す」

[二]〔他五〕

①数量を多くする。加えて多くする。ふやす。栄華物語玉飾「数ならぬ涙の露を添へてだに玉の飾りを―・さんとぞ思ふ」。「人手を―・す」

②まさるようにする。源氏物語初音「さしいらへし給ふ御光にはやされて色をも音をも―・すけぢめ殊になむ分れける」。「腕の冴えを―・す」

③一層甚だしくする。「いよいよ美しさを―・す」

ますかがみ【増鏡】🔗⭐🔉

ますかがみ【増鏡】

歴史物語。17巻または19巻。1180〜1333年(治承4〜元弘3)、後鳥羽天皇降誕から後醍醐天皇の隠岐還幸まで、鎌倉時代15代153年間の事跡を編年体で記す。作者は二条良基説が有力。1338年(延元3)以降76年(天授2)までに成立。

→文献資料[増鏡]

ますだ【増田】🔗⭐🔉

ますだ【増田】

姓氏の一つ。

⇒ますだ‐しろう【増田四郎】

ますだ‐しろう【増田四郎】‥ラウ🔗⭐🔉

ますだ‐しろう【増田四郎】‥ラウ

西洋史学者。奈良県出身。東京商科大卒。一橋大教授・同学長。ヨーロッパ中世史、特に社会史を研究。著「独逸中世史の研究」「ヨーロッパ中世の社会史」ほか。文化勲章。(1908〜1997)

⇒ますだ【増田】

ますとみ‐おんせん【増富温泉】‥ヲン‥🔗⭐🔉

ますとみ‐おんせん【増富温泉】‥ヲン‥

山梨県北杜市にある温泉。武田信玄の時代に発見されたといわれる。世界有数のラジウム含有量を誇る。

ます‐はな【増花】🔗⭐🔉

ます‐はな【増花】

よりすぐれた花。転じて、前の女に増して愛する女。狂言、墨塗「又―が御座らう程に」

ますぶち【増淵】🔗⭐🔉

ますぶち【増淵】

姓氏の一つ。

⇒ますぶち‐たつお【増淵竜夫】

ますぶち‐たつお【増淵竜夫】‥ヲ🔗⭐🔉

ますぶち‐たつお【増淵竜夫】‥ヲ

東洋史学者。栃木県生れ。東京商科大卒。一橋大教授。ドイツ中世経済史研究から中国古代史の研究に転じ、日本近代史学史にも独自の見識を示した。(1916〜1983)

⇒ますぶち【増淵】

ますほ【増穂】🔗⭐🔉

ますほ【増穂】

姓氏の一つ。

⇒ますほ‐ざんこう【増穂残口】

ますほ‐ざんこう【増穂残口】🔗⭐🔉

ますほ‐ざんこう【増穂残口】

江戸中期の神道家・戯作者。京坂地方で講釈による通俗神道の啓蒙運動を行い、遊里研究家でもあった。著「神路の手引草」「艶道通鑑」など。(1655〜1742)

⇒ますほ【増穂】

[漢]増🔗⭐🔉

増 字形

筆順

筆順

〔土部11画/14画/教育/3393・417D〕

[

〔土部11画/14画/教育/3393・417D〕

[ ] 字形

] 字形

〔土部12画/15画〕

〔音〕ゾウ(慣) ソウ(呉)(漢)

〔訓〕ます・ふえる・ふやす

[意味]

多くなる。加わる。ます。ふえる。ふやす。(対)減。「増加・増収・増長・増上慢・激増・倍増・加増」

[解字]

形声。「土」+音符「曾」(=こしき。上に重ねる)。土を上に何層にも重ねる意。

[下ツキ

加増・急増・激増・漸増・逓増・倍増・累増

〔土部12画/15画〕

〔音〕ゾウ(慣) ソウ(呉)(漢)

〔訓〕ます・ふえる・ふやす

[意味]

多くなる。加わる。ます。ふえる。ふやす。(対)減。「増加・増収・増長・増上慢・激増・倍増・加増」

[解字]

形声。「土」+音符「曾」(=こしき。上に重ねる)。土を上に何層にも重ねる意。

[下ツキ

加増・急増・激増・漸増・逓増・倍増・累増

筆順

筆順

〔土部11画/14画/教育/3393・417D〕

[

〔土部11画/14画/教育/3393・417D〕

[ ] 字形

] 字形

〔土部12画/15画〕

〔音〕ゾウ(慣) ソウ(呉)(漢)

〔訓〕ます・ふえる・ふやす

[意味]

多くなる。加わる。ます。ふえる。ふやす。(対)減。「増加・増収・増長・増上慢・激増・倍増・加増」

[解字]

形声。「土」+音符「曾」(=こしき。上に重ねる)。土を上に何層にも重ねる意。

[下ツキ

加増・急増・激増・漸増・逓増・倍増・累増

〔土部12画/15画〕

〔音〕ゾウ(慣) ソウ(呉)(漢)

〔訓〕ます・ふえる・ふやす

[意味]

多くなる。加わる。ます。ふえる。ふやす。(対)減。「増加・増収・増長・増上慢・激増・倍増・加増」

[解字]

形声。「土」+音符「曾」(=こしき。上に重ねる)。土を上に何層にも重ねる意。

[下ツキ

加増・急増・激増・漸増・逓増・倍増・累増

広辞苑に「増」で始まるの検索結果 1-95。