複数辞典一括検索+![]()

![]()

いわ【岩・巌・磐】イハ🔗⭐🔉

いわ【岩・巌・磐】イハ

石の大きいもの。特に、加工せず表面がごつごつしているもの。岩石。「―をも通す信念」

⇒岩に花

いわ‐あな【岩穴】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐あな【岩穴】イハ‥

岩にできた穴。岩窟。

いわ‐い【石井・岩井】イハヰ🔗⭐🔉

いわ‐い【石井・岩井】イハヰ

岩間の泉を井としたもの。万葉集7「―の水は飲めど飽かぬかも」

いわい【岩井】イハヰ(地名)🔗⭐🔉

いわい【岩井】イハヰ

茨城県坂東市の地名。平安時代、平将門の館があった地。

いわい【岩井】イハヰ(姓氏)🔗⭐🔉

いわい【岩井】イハヰ

姓氏の一つ。

⇒いわい‐はんしろう【岩井半四郎】

いわ‐いそめ【岩磯目】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐いそめ【岩磯目】イハ‥

イワムシの別称。

いわ‐いちょう【岩銀杏】イハイチヤウ🔗⭐🔉

いわ‐いちょう【岩銀杏】イハイチヤウ

ミツガシワ科の多年草。本州中部以北の高山帯湿原などにしばしば群生。地下にワサビに似た根茎が走り、腎臓形で質の厚い葉を長柄で根生する。夏に花茎を直立して、白色5弁で星形の小花を多数集めてつける。ミズイチョウ。

いわい‐はんしろう【岩井半四郎】イハヰ‥ラウ🔗⭐🔉

いわい‐はんしろう【岩井半四郎】イハヰ‥ラウ

歌舞伎俳優。屋号、大和屋。

①(初代)大坂で座元をつとめ、立役の名手。(1652〜1699)

②(4代)江戸の俳優。女形の名手。これより岩井家は女形専門となる。(1747〜1800)

③(5代)4代の子。初め粂三郎。のち杜若。化政期の代表的女形。(1776〜1847)

④(8代)7代の子。4代市川小団次の相手を多く勤めた幕末の名女形。(1829〜1882)

⇒いわい【岩井】

いわ‐えのぐ【岩絵具】イハヱ‥🔗⭐🔉

いわ‐えのぐ【岩絵具】イハヱ‥

東洋画に用いる顔料で、鉱物から製するもの。岩群青いわぐんじょう・岩緑青いわろくしょう・黄土おうどなど。水に溶解しない。接着剤としては膠にかわを用いる。近年、金属の化合物を原料として造る人造岩絵具がある。岩物いわもの。

いわ‐おうぎ【岩黄耆】イハワウ‥🔗⭐🔉

いわ‐おうぎ【岩黄耆】イハワウ‥

マメ科の多年草。本州中部以北の高山草原に生える。代表的な高山植物。株の根元から茎を群生し、6〜10対の小葉のある羽状複葉を互生。茎頂と葉腋に長い総状の花穂を出して、クリーム色の蝶形花を多数つける。

いわ‐かがみ【岩鏡】イハ‥🔗⭐🔉

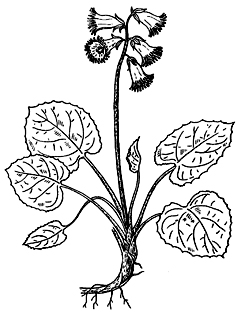

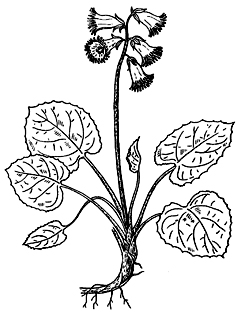

いわ‐かがみ【岩鏡】イハ‥

イワウメ科の多年草。山地の林下や高山に自生。茎短く地面を這う。葉は根生で、径3〜6センチメートルの心円形、鋸歯縁で、革質、光沢がある。6〜7月頃、鐘形淡紅色の花を数個つける。〈[季]夏〉

いわかがみ

いわ‐がき【岩垣】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐がき【岩垣】イハ‥

①岩石が自然に垣のようにめぐり続いているもの。古今和歌集秋「奥山の―もみぢ散りぬべし」

②(→)石垣いしがきに同じ。堀河百首夏「沼の―水こえて」

⇒いわがき‐しみず【岩垣清水】

⇒いわがき‐ぬま【岩垣沼】

⇒いわがき‐ふち【岩垣淵】

いわがき‐しみず【岩垣清水】イハ‥ミヅ🔗⭐🔉

いわがき‐しみず【岩垣清水】イハ‥ミヅ

岩垣の間から流れ出る清水。いわがきみず。続古今和歌集恋「奥山の―影をだに見ん」

⇒いわ‐がき【岩垣】

いわがき‐ぬま【岩垣沼】イハ‥🔗⭐🔉

いわがき‐ぬま【岩垣沼】イハ‥

岩垣にかこまれた沼。万葉集11「青山の―の水隠みこもりに」

⇒いわ‐がき【岩垣】

いわがき‐ふち【岩垣淵】イハ‥🔗⭐🔉

いわがき‐ふち【岩垣淵】イハ‥

岩垣にかこまれた淵。万葉集11「たまかぎる―の隠こもりには」

⇒いわ‐がき【岩垣】

いわ‐がく・る【岩隠る】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐がく・る【岩隠る】イハ‥

〔自四〕

(石城いわきすなわち墓の中に隠れるの意)おなくなりになる。万葉集2「神さぶと―・ります」

いわ‐がくれ【岩隠れ】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐がくれ【岩隠れ】イハ‥

岩かげ。源氏物語若紫「―の苔の上に並なみ居て」

いわ‐かげ【岩陰】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐かげ【岩陰】イハ‥

岩にかくれた所。岩のうしろ。

いわ‐かど【岩角】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐かど【岩角】イハ‥

岩石のかど。

いわ‐がに【岩蟹】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐がに【岩蟹】イハ‥

イワガニ科のカニ。甲は幅3.5センチメートルで、前方がやや開いた四角形。表面は黒地に多数の緑の条線が側縁より斜めに走る。岩礁の磯の満潮線付近にすみ、動作はすばやく、フナムシなどを捕らえて食う。函館から黄海沿岸に分布。

いわ‐が‐ね【岩根】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐が‐ね【岩根】イハ‥

岩のねもと。大部分が大地に埋もれて固定した岩。いわね。万葉集3「―のこごしき山を越えかねて」

⇒いわがね‐そう【岩根草】

いわがね‐そう【岩根草】イハ‥サウ🔗⭐🔉

いわがね‐そう【岩根草】イハ‥サウ

イノモトソウ科のシダ植物。高さ約1メートル。茶褐色の根茎から大きな羽状複葉を出す。羽片は笹の葉形。胞子嚢群は葉脈に沿ってつく。

⇒いわ‐が‐ね【岩根】

いわ‐ぎきょう【岩桔梗】イハ‥キヤウ🔗⭐🔉

いわ‐ぎきょう【岩桔梗】イハ‥キヤウ

キキョウ科の多年草。アジア東部からアラスカ地方に広く分布する。日本では本州中部以北の高山帯に自生。長楕円形の根生葉を束生し、夏に花茎を直立して茎頂に青紫色のキキョウに似た美花を斜め上向きに開く。乾性お花畑の代表的な構成種。

いわ‐くだす【岩下す】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐くだす【岩下す】イハ‥

〔枕〕

(一説に「岩壊す」)「かしこし」にかかる。仁徳紀「―畏くとも吾あれ養はむ」

いわくに【岩国】イハ‥🔗⭐🔉

いわくに【岩国】イハ‥

山口県東端の市。もと吉川きっかわ氏6万石の城下町。錦川の左岸にあり、錦帯橋は有名。海岸部に石油化学工業が発達。人口15万。

⇒いわくに‐ちぢみ【岩国縮】

⇒いわくに‐ばんし【岩国半紙】

いわくに‐ちぢみ【岩国縮】イハ‥🔗⭐🔉

いわくに‐ちぢみ【岩国縮】イハ‥

岩国市付近から産出する木綿縮。夏の単衣地ひとえじとする。

⇒いわくに【岩国】

いわくに‐ばんし【岩国半紙】イハ‥🔗⭐🔉

いわくに‐ばんし【岩国半紙】イハ‥

岩国地方に産するコウゾ製の半紙。天正(1573〜1592)年間、小瀬村(現、岩国市)の農民、太郎右衛門の創製という。

⇒いわくに【岩国】

いわ‐ぐも【岩雲】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐ぐも【岩雲】イハ‥

夏の雲。岩の形に似ているからいう。

いわ‐くら【岩座・磐座】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐くら【岩座・磐座】イハ‥

①(イハは堅固の意)神の鎮座する所。天関いわくら。神代紀下「天の―を離おしはなち」

②山中の大岩や崖。

いわ‐ぐんじょう【岩群青】イハ‥ジヤウ🔗⭐🔉

いわ‐ぐんじょう【岩群青】イハ‥ジヤウ

岩絵具の一種。天然に藍銅鉱らんどうこうとして産する。成分は塩基性炭酸銅。古来、東洋絵画で青色の顔料とする。

いわ‐こす【岩越】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐こす【岩越】イハ‥

①琴柱ことじの上部の溝の部分で、弦をのせる所。

②上東門院秘蔵の箏の名器の名。

いわさ【岩佐】イハ‥🔗⭐🔉

いわさ【岩佐】イハ‥

姓氏の一つ。

⇒いわさ‐またべえ【岩佐又兵衛】

いわ‐ざ【岩座】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐ざ【岩座】イハ‥

岩をかたどった仏像の台座。

いわ‐さき【岩崎】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐さき【岩崎】イハ‥

岩の突き出た所。平家物語9「三十丈の谷、十五丈の―なんど申す所は」

いわさき【岩崎】イハ‥(姓氏)🔗⭐🔉

いわさき【岩崎】イハ‥

姓氏の一つ。

⇒いわさき‐かんえん【岩崎灌園】

⇒いわさき‐こやた【岩崎小弥太】

⇒いわさき‐ひさや【岩崎久弥】

⇒いわさき‐やたろう【岩崎弥太郎】

⇒いわさき‐やのすけ【岩崎弥之助】

いわさき‐かんえん【岩崎灌園】イハ‥クワンヱン🔗⭐🔉

いわさき‐かんえん【岩崎灌園】イハ‥クワンヱン

江戸後期の本草学者。幕府徒士かち。名は常正。小野蘭山に本草を学ぶ。のちシーボルトとともに研究。著「本草図譜」「草木育種そうもくそだてぐさ」「武江産物志」など。(1786〜1842)

⇒いわさき【岩崎】

いわさき‐こやた【岩崎小弥太】イハ‥🔗⭐🔉

いわさき‐こやた【岩崎小弥太】イハ‥

実業家。弥之助の長男。ケンブリッジ大卒。三菱合資会社社長。三菱財閥の発展に寄与。東京フィルハーモニック‐ソサエチー・成蹊学園を設立、静嘉堂文庫を公開。(1879〜1945)

⇒いわさき【岩崎】

いわさき‐ひさや【岩崎久弥】イハ‥🔗⭐🔉

いわさき‐ひさや【岩崎久弥】イハ‥

実業家。弥太郎の長男。土佐生れ。慶応義塾・ペンシルヴァニア大学に学ぶ。三菱合資会社社長。内外で農牧畜業に進出。東洋文庫を創設。(1865〜1955)

⇒いわさき【岩崎】

いわさき‐やたろう【岩崎弥太郎】イハ‥ラウ🔗⭐🔉

いわさき‐やたろう【岩崎弥太郎】イハ‥ラウ

明治初期の実業家。三菱財閥の創業者。土佐出身。抜擢されて藩の通商をつかさどるが、のち運輸業者として独立、三菱商会を起こし、三井と共に明治以降の財界を両分した。(1834〜1885)

岩崎弥太郎

提供:毎日新聞社

⇒いわさき【岩崎】

⇒いわさき【岩崎】

⇒いわさき【岩崎】

⇒いわさき【岩崎】

いわさき‐やのすけ【岩崎弥之助】イハ‥🔗⭐🔉

いわさき‐やのすけ【岩崎弥之助】イハ‥

実業家。弥太郎の弟。弥太郎の没後、三菱会社社長。日本郵船会社創立のほか造船・炭鉱・銀行業などに進出、三菱財閥の形成に尽力。1896年(明治29)日本銀行総裁、金本位制確立に携わる。静嘉堂文庫を創設。(1851〜1908)

岩崎弥之助

提供:毎日新聞社

⇒いわさき【岩崎】

⇒いわさき【岩崎】

⇒いわさき【岩崎】

⇒いわさき【岩崎】

いわさ‐またべえ【岩佐又兵衛】イハ‥ヱ🔗⭐🔉

いわさ‐またべえ【岩佐又兵衛】イハ‥ヱ

江戸初期の画家。名は勝以かつもち。号は道薀どううん。武将荒木村重の子として生まれ、母方の岩佐氏に養われる。福井藩主松平忠直・忠昌の御用画家となり、晩年幕府に招かれて江戸に下った。土佐派や狩野派の画風をあわせて一派をなし、和漢の古典的題材をよくするほか、風俗画にも新風を開いた。古来、浮世又兵衛と愛称。(1578〜1650)

⇒いわさ【岩佐】

いわ‐しお【岩塩】イハシホ🔗⭐🔉

いわ‐しお【岩塩】イハシホ

⇒がんえん

いわした【岩下】イハ‥🔗⭐🔉

いわした【岩下】イハ‥

姓氏の一つ。

⇒いわした‐そういち【岩下壮一】

いわじゅく‐いせき【岩宿遺跡】イハ‥ヰ‥🔗⭐🔉

いわじゅく‐いせき【岩宿遺跡】イハ‥ヰ‥

群馬県みどり市笠懸町にある遺跡。相沢忠洋(1926〜1989)の採集した石器が端緒となって、1949年・50年に発掘調査が行われ、日本における旧石器時代の存在を初めて立証した。

いわ‐タバコ【岩煙草】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐タバコ【岩煙草】イハ‥

イワタバコ科の多年草。山地の陰湿な岩壁に着生。根茎から2〜3葉を出す。葉は小判形で軟らかくタバコの葉に似る。葉面に縮緬ちりめん状のしわがよる。夏、花茎をのばし紫花をつけ、花後、蒴果さくかを結ぶ。若葉を食用、また胃腸薬として煎用。観賞用に栽培。イワナ。タキヂシャ。

いわタバコ

イワタバコ

撮影:関戸 勇

イワタバコ

撮影:関戸 勇

イワタバコ

撮影:関戸 勇

イワタバコ

撮影:関戸 勇

いわ‐づな【石綱・岩綱】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐づな【石綱・岩綱】イハ‥

①テイカカズラの古名。

②(「錘綱」とも書く)網の裾に錘おもりを結びつける綱。

いわつな‐の【岩綱の】イハ‥🔗⭐🔉

いわつな‐の【岩綱の】イハ‥

〔枕〕

(ツナはツタ(蔦)か)「をちかへる(若がえるの意)」にかかる。万葉集6「―またをちかへりあをによし平城ならの都をまた見なむかも」

いわ‐つばめ【岩燕】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐つばめ【岩燕】イハ‥

ツバメの一種。小形で尾羽短く、上面は黒く、下面と腰は白く、趾に羽を生ずる。多く山地の断崖に壺形の巣を造る。山麓の人家の軒にも営巣。ヨーロッパ・アジアに分布。日本には春に飛来。一足鳥いっそくちょう。山燕。〈[季]春〉

イワツバメ

撮影:小宮輝之

いわて【岩手】イハ‥🔗⭐🔉

いわて【岩手】イハ‥

東北地方北東部の県。陸中国の大部分、陸前国と陸奥国との一部。県庁所在地は盛岡市。面積1万5278平方キロメートル。人口138万5千。全13市。

→南部牛追唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒いわて‐さん【岩手山】

⇒いわて‐だいがく【岩手大学】

いわで【岩出】イハ‥🔗⭐🔉

いわで【岩出】イハ‥

和歌山県北西部の市。紀ノ川下流北岸に位置し、農業・花卉かき栽培が盛ん。根来寺がある。人口5万1千。

いわて‐さん【岩手山】イハ‥🔗⭐🔉

いわて‐さん【岩手山】イハ‥

岩手県盛岡市の北西方にある成層火山。標高2038メートル。南麓に小岩井農場・網張温泉がある。岩手富士。南部富士。

岩手山

提供:オフィス史朗

⇒いわて【岩手】

⇒いわて【岩手】

⇒いわて【岩手】

⇒いわて【岩手】

いわて‐だいがく【岩手大学】イハ‥🔗⭐🔉

いわて‐だいがく【岩手大学】イハ‥

国立大学法人の一つ。1902年(明治35)創立の盛岡高等農林学校(のち盛岡農専)と盛岡工専・岩手師範・同青年師範を母体として49年設置。2004年法人化。盛岡市。

⇒いわて【岩手】

いわ‐と【石戸・岩戸】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐と【石戸・岩戸】イハ‥

①岩の戸。神代紀上「―を閉さして幽こもり居ましぬ」

②墳墓の石室の、入口の岩の戸。万葉集3「―破わる手力たぢからもがも」

⇒いわと‐かぐら【岩戸神楽】

⇒いわと‐がくれ【岩戸隠れ】

⇒いわと‐けいき【岩戸景気】

いわと‐かぐら【岩戸神楽】イハ‥🔗⭐🔉

いわと‐かぐら【岩戸神楽】イハ‥

①天照大神の天の岩戸隠れの神話に取材した、里神楽の一種。

②歌舞伎のはやし。太鼓・大太鼓・笛で演奏し、荒事の出端ではなどに用いる。

⇒いわ‐と【石戸・岩戸】

いわと‐がくれ【岩戸隠れ】イハ‥🔗⭐🔉

いわと‐がくれ【岩戸隠れ】イハ‥

「天の岩屋戸」参照。

⇒いわ‐と【石戸・岩戸】

いわと‐けいき【岩戸景気】イハ‥🔗⭐🔉

いわと‐けいき【岩戸景気】イハ‥

1958年から61年にかけて旺盛な設備投資に導かれて生じた好景気。神武景気を上回る好況という意味を込めて名づけられた。

⇒いわ‐と【石戸・岩戸】

いわとやま‐こふん【岩戸山古墳】イハ‥🔗⭐🔉

いわとやま‐こふん【岩戸山古墳】イハ‥

福岡県八女やめ市の人形原にある前方後円墳。長さ135メートルで、九州では屈指のもの。筑後国風土記逸文が伝える6世紀の磐井いわいの墓とされる。石人・石馬が多数出土。→磐井の乱

いわ‐な【岩魚】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐な【岩魚】イハ‥

サケ科の硬骨魚。アメマス、ニッコウイワナ、ヤマトイワナ、ゴギの4地方群(亜種)に分けられる。本州以北の河川最上流にすむ陸封魚だが、北の地方にすむアメマスには降海するものも多い。ふつう暗緑色の地に多数の小さな白〜朱色斑点がある。最大全長80センチメートル(ふつう20〜50センチメートル)。渓流釣りの代表的釣魚。美味。ヤマトイワナの紀伊半島産のものはとくにキリクチと呼ばれる。嘉魚。〈[季]夏〉

いわな

イワナ

提供:東京動物園協会

イワナ

提供:東京動物園協会

イワナ

提供:東京動物園協会

イワナ

提供:東京動物園協会

いわ‐にがな【岩苦菜】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐にがな【岩苦菜】イハ‥

〔植〕ジシバリの別称。

○岩に花いわにはな

ありそうもないことのたとえ。「石に花」とも。

⇒いわ【岩・巌・磐】

○言わぬ色いわぬいろ

(「口無し」にかけて)クチナシの実の色。濃い黄色。新古今和歌集雑「山吹の―をば知る人もなし」

⇒い・う【言う・云う・謂う】

○岩に花いわにはな🔗⭐🔉

○岩に花いわにはな

ありそうもないことのたとえ。「石に花」とも。

⇒いわ【岩・巌・磐】

いわ‐ね【岩根】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐ね【岩根】イハ‥

(→)「岩が根」に同じ。

いわ‐の‐ドーム【岩のドーム】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐の‐ドーム【岩のドーム】イハ‥

(Qubba al-Ṣakhra アラビア)エルサレム旧市街内のイスラム聖域にあるドーム建築。ムハンマドの昇天の旅の起点とされる岩があり、その上に礼拝所を建設。黄金のドームがパレスチナの象徴とされる。

岩のドーム

撮影:小松義夫

岩のドーム内部

撮影:小松義夫

岩のドーム内部

撮影:小松義夫

岩のドーム内部

撮影:小松義夫

岩のドーム内部

撮影:小松義夫

いわ‐のり【岩海苔】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐のり【岩海苔】イハ‥

紅藻類アマノリ属の食用海藻のうち、岩の上に生育するものの総称。冬から初春にかけて採取。〈[季]春〉。〈文明本節用集〉

いわはし【岩橋】イハ‥🔗⭐🔉

いわはし【岩橋】イハ‥

姓氏の一つ。

⇒いわはし‐えいえん【岩橋英遠】

いわ‐ばし【石橋・岩橋】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐ばし【石橋・岩橋】イハ‥

①川の浅瀬に飛び石を並べて渡るようにしたもの。万葉集2「明日香の川の上つ瀬に―渡し」

②石の橋。夫木和歌抄21「暮れ行けば木の下暗き―の」

③役行者えんのぎょうじゃの命によって、一言主神ひとことぬしのかみが葛城山と金峰山きんぶせんとの間にかけようとして中途でやめた石橋。転じて、男女の契りの中絶したことにいう。久米のいわばし。拾遺和歌集雑賀「―のよるの契りも絶えぬべしあくるわびしき葛城の神」

いわはし‐えいえん【岩橋英遠】イハ‥ヱン🔗⭐🔉

いわはし‐えいえん【岩橋英遠】イハ‥ヱン

日本画家。北海道生れ。山内多門(1878〜1932)・安田靫彦に学ぶ。日本美術院同人。作「蝕」「彩雲」など。文化勲章。(1903〜1999)

⇒いわはし【岩橋】

いわ‐ひばり【岩雲雀・岩鷚】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐ひばり【岩雲雀・岩鷚】イハ‥

スズメ目イワヒバリ科の鳥。大きさはヒバリぐらい。体は灰褐色で、背には黒褐色の縦斑があり、喉・翼には白色部がある。高山帯の岩上にすみ、ヒバリに似て美声であるが、ヒバリとは科が別。ヨーロッパ・アジアの高山・亜高山帯に分布、日本では本州中部〜北部の高山の岩場にすむ。夏は昆虫、秋冬は種子を食べる。オヤマスズメ。

いわひばり

イワヒバリ

提供:OPO

イワヒバリ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

イワヒバリ

提供:OPO

イワヒバリ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

いわ‐ま【岩間】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐ま【岩間】イハ‥

岩と岩との間。伊勢物語「―より生ふるみるめしつれなくは」

いわま‐でら【岩間寺】イハ‥🔗⭐🔉

いわま‐でら【岩間寺】イハ‥

大津市石山にある真言宗の寺。醍醐寺の末寺。西国三十三所第12番の札所。722年(養老6)泰澄の開創という。江戸時代に衰微し、今は観音堂を残すのみ。正法寺。

いわみ【岩見】イハ‥🔗⭐🔉

いわみ【岩見】イハ‥

姓氏の一つ。

⇒いわみ‐じゅうたろう【岩見重太郎】

いわみざわ【岩見沢】イハ‥ザハ🔗⭐🔉

いわみざわ【岩見沢】イハ‥ザハ

北海道西部、石狩平野東部の市。交通・商業の中心地。空知支庁所在地。人口9万4千。

いわみ‐じゅうたろう【岩見重太郎】イハ‥ヂユウ‥ラウ🔗⭐🔉

いわみ‐じゅうたろう【岩見重太郎】イハ‥ヂユウ‥ラウ

伝説的豪傑。筑前小早川家の臣で、諸国を周遊して勇名を挙げ、天橋立で父のかたき広瀬軍蔵らを討ち、豊臣秀吉に仕えて薄田隼人すすきだはやととなったという。

⇒いわみ【岩見】

いわ‐むら【岩群】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐むら【岩群】イハ‥

数多くの岩石がむらがったもの。神代紀上「五百箇磐石いおついわむらとなる」

いわ‐むろ【石室・岩室】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐むろ【石室・岩室】イハ‥

岩石でおおわれた室。いわや。いしむろ。

いわ‐や【石屋・岩屋・窟】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐や【石屋・岩屋・窟】イハ‥

①岩に横穴をあけて造った住居。石室。万葉集3「常磐なる―は今もありけれど」

②天然にできた岩間の洞穴。

⇒いわや‐ぎく【岩屋菊】

⇒いわや‐と【岩屋戸】

いわや‐ぎく【岩屋菊】イハ‥🔗⭐🔉

いわや‐ぎく【岩屋菊】イハ‥

アブラギクの別称。

⇒いわ‐や【石屋・岩屋・窟】

いわや‐と【岩屋戸】イハ‥🔗⭐🔉

いわや‐と【岩屋戸】イハ‥

岩屋の戸または戸口。古事記上「天の石屋戸いわやと」。万葉集3「―に立てる松の木」

⇒いわ‐や【石屋・岩屋・窟】

いわ‐やま【岩山】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐やま【岩山】イハ‥

岩の多い山。新撰六帖5「―のしばの下草枯れぬとて」

いわ‐わだ【岩曲】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐わだ【岩曲】イハ‥

岩が水にそって回り、水がよどんでいる所。新撰六帖3「山川のあたりは凍る―に」

いわわれ‐みず【岩割れ水】イハ‥ミヅ🔗⭐🔉

いわわれ‐みず【岩割れ水】イハ‥ミヅ

岩に堰せかれて割れて流れる水。浄瑠璃、釈迦如来誕生会「―に肱を曲げて、耳を洗へるよすがとなり」

がん‐えん【岩塩】🔗⭐🔉

がん‐えん【岩塩】

塩化ナトリウムから成る鉱物およびそれを成分とする岩石。硫酸カルシウム・塩化カリウム・塩化マグネシウム等が混ざっている。粒状または立方体の結晶。主に海水の蒸発によって形成され、厚い地層をなす。白色または灰色で、透明または半透明。食塩の原料。やまじお。石塩。

岩塩

撮影:松原 聰

岩塩(南極)

撮影:松原 聰

岩塩(南極)

撮影:松原 聰

岩塩(南極)

撮影:松原 聰

岩塩(南極)

撮影:松原 聰

がん‐くつ【巌窟・岩窟】🔗⭐🔉

がん‐くつ【巌窟・岩窟】

岩のほら。岩屋。岩穴。

がん‐けい【岩頸】🔗⭐🔉

がん‐けい【岩頸】

通常、火山岩頸をいう。すなわち、火山噴出物の地表への通路を満たして生じた火成岩が、火山体が浸食された結果円柱状に露出したもの。

がんこう‐らん【岩高蘭】‥カウ‥🔗⭐🔉

がんこう‐らん【岩高蘭】‥カウ‥

ガンコウラン科の常緑小低木。高さ10〜20センチメートル。高山の裸地、寒地に生ずる。茎は地上を這い、密に分枝して直立茎を出す。葉は固い。6月頃紅紫色の小花を開く。雌雄異株。甘味ある紫黒色豌豆えんどう大の核果をつけ、食用にもなる。

がんこうらん

がん‐せつ【岩屑】🔗⭐🔉

がん‐せつ【岩屑】

岩盤から風化や浸食・崩壊などではがれた岩石のかけら。岩片。岩塊。

⇒がんせつ‐りゅう【岩屑流】

がんせつ‐りゅう【岩屑流】‥リウ🔗⭐🔉

がんせつ‐りゅう【岩屑流】‥リウ

斜面の崩壊によって生じた岩石片や土砂の集合体が、谷などに沿って低い方へ流れる現象。水を多く含む泥流と区別する。

⇒がん‐せつ【岩屑】

や‐あな【岩穴】🔗⭐🔉

や‐あな【岩穴】

(ヤはイハの転)山の沢にある洞穴。

[漢]岩🔗⭐🔉

岩 字形

筆順

筆順

〔山部5画/8画/教育/2068・3464〕

〔音〕ガン(漢)

〔訓〕いわ

[意味]

大きな石。いわ。いわお。「岩石・岩塩・巨岩・奇岩・火成岩」

[解字]

会意。「山」+「石」。もと「巖」の古字。

[下ツキ

安山岩・花崗岩・火成岩・奇岩・輝岩・凝灰岩・巨岩・頁岩・玄武岩・砂岩・鑿岩・深成岩・水成岩・溶岩・礫岩

[難読]

岩魚いわな

〔山部5画/8画/教育/2068・3464〕

〔音〕ガン(漢)

〔訓〕いわ

[意味]

大きな石。いわ。いわお。「岩石・岩塩・巨岩・奇岩・火成岩」

[解字]

会意。「山」+「石」。もと「巖」の古字。

[下ツキ

安山岩・花崗岩・火成岩・奇岩・輝岩・凝灰岩・巨岩・頁岩・玄武岩・砂岩・鑿岩・深成岩・水成岩・溶岩・礫岩

[難読]

岩魚いわな

筆順

筆順

〔山部5画/8画/教育/2068・3464〕

〔音〕ガン(漢)

〔訓〕いわ

[意味]

大きな石。いわ。いわお。「岩石・岩塩・巨岩・奇岩・火成岩」

[解字]

会意。「山」+「石」。もと「巖」の古字。

[下ツキ

安山岩・花崗岩・火成岩・奇岩・輝岩・凝灰岩・巨岩・頁岩・玄武岩・砂岩・鑿岩・深成岩・水成岩・溶岩・礫岩

[難読]

岩魚いわな

〔山部5画/8画/教育/2068・3464〕

〔音〕ガン(漢)

〔訓〕いわ

[意味]

大きな石。いわ。いわお。「岩石・岩塩・巨岩・奇岩・火成岩」

[解字]

会意。「山」+「石」。もと「巖」の古字。

[下ツキ

安山岩・花崗岩・火成岩・奇岩・輝岩・凝灰岩・巨岩・頁岩・玄武岩・砂岩・鑿岩・深成岩・水成岩・溶岩・礫岩

[難読]

岩魚いわな

広辞苑に「岩」で始まるの検索結果 1-93。もっと読み込む