複数辞典一括検索+![]()

![]()

○毛糸編むけいとあむ🔗⭐🔉

○毛糸編むけいとあむ

毛糸で編物をする。〈[季]冬〉

⇒け‐いと【毛糸】

けい‐とう【圭竇・閨竇】

(「竇」は、あなぐらの意)

①門の傍の、「圭」の形をした小さい出入口。くぐり戸。

②貧しい住居。

③婦人のねや。

けい‐とう【系統】

①順を追って並びまたは続いて統一のあること。「国学の―」

②ある原理・法則によって順序だてた統一のあるもの。システム。「電気―の故障」「指揮―」

③同じ方面や種類に属していること。「事務―の仕事」

④一族間の血統。

⑤〔生〕

㋐生物の種あるいは群の進化の過程での由来。

㋑祖先を共通とし、遺伝子型をほぼ等しくする生物の個体群。

⇒けいとう‐きょういく【系統教育】

⇒けいとう‐きんゆう【系統金融】

⇒けいとう‐さいばい【系統栽培】

⇒けいとう‐じゅ【系統樹】

⇒けいとう‐てき【系統的】

⇒けいとう‐はっせい【系統発生】

⇒けいとう‐ぶんるい【系統分類】

⇒けいとう‐ぶんるいがく【系統分類学】

けい‐とう【挂灯】

灯火を掲げること。

けい‐とう【恵投】

人から物を贈られることにいう尊敬語。恵贈。

けい‐とう【敬祷】‥タウ

つつしんで祈ること。

けい‐とう【傾倒】‥タウ

①傾き倒れること。傾け倒すこと。

②さかさにして、中にある物を出しつくすこと。酒を酌みつくすこと。

③ある人や物事に心を傾けて熱中すること。「万葉集に―する」

けい‐とう【継投】

野球で、試合途中で投手が交代し、別の投手が引き継いで投げること。

けい‐とう【継統】

①系統をうけつぐこと。

②皇位を継承すること。

けい‐とう【鶏頭】

ヒユ科の一年草。熱帯アジア原産で、中国を経て古く渡来。園芸品種が多く、鶏冠とさか状・球状・羽毛状などの帯化した花序をつける。夏から秋に開花、花色は黄・橙・紅・赤など。高さは30〜90センチメートル。韓藍からあい。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

けいとう

けい‐どう

(「警動」「怪動」「傾動」などと書く)賭場や私娼窟への不意の手入れ。洒落本、辰巳之園「―といふ百日余りの大紋日あり」

けい‐どう【傾動】

地塊が傾斜して動く運動。

⇒けいどう‐ちかい【傾動地塊】

げい‐とう【芸当】‥タウ

①演ずる芸。演芸。特に、あぶないわざ。曲芸。「綱渡りの―」

②危険や困難を伴う、普通ではできないような行為。はなれわざ。「私にはそんな―はできない」

げい‐どう【芸道】‥ダウ

技芸や芸能の道。「―をきわめる」

けいとう‐きょういく【系統教育】‥ケウ‥

各教科の内容を順序だてた学習を促進する教育。遠山啓ひらくらが提唱。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐きんゆう【系統金融】

中央組織の下に系統的な地方組織が存在する金融機関の関係。農林中央金庫と農林漁業協同組合、信金中央金庫と信用金庫など。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐さいばい【系統栽培】

生物の遺伝的組成を純粋にするため、交配を管理して、他系統のものと交配しないように注意して栽培すること。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐じゅ【系統樹】

(phylogenetic tree; genealogical tree)生物の系統関係を描いた樹状図。ヘッケルが名付けて提唱した。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐せん【軽頭船】

重心が低く、復原性が大きい船の総称。横揺れ固有周期が短く、よく揺れる。↔重頭船

けいどう‐ちかい【傾動地塊】‥クワイ

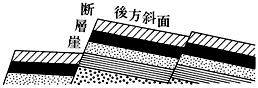

〔地〕断層によって地塊がずり上がり、一方には急な断層崖を、他方には緩やかな斜面(後方斜面)を生じた地塊。

傾動地塊

けい‐どう

(「警動」「怪動」「傾動」などと書く)賭場や私娼窟への不意の手入れ。洒落本、辰巳之園「―といふ百日余りの大紋日あり」

けい‐どう【傾動】

地塊が傾斜して動く運動。

⇒けいどう‐ちかい【傾動地塊】

げい‐とう【芸当】‥タウ

①演ずる芸。演芸。特に、あぶないわざ。曲芸。「綱渡りの―」

②危険や困難を伴う、普通ではできないような行為。はなれわざ。「私にはそんな―はできない」

げい‐どう【芸道】‥ダウ

技芸や芸能の道。「―をきわめる」

けいとう‐きょういく【系統教育】‥ケウ‥

各教科の内容を順序だてた学習を促進する教育。遠山啓ひらくらが提唱。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐きんゆう【系統金融】

中央組織の下に系統的な地方組織が存在する金融機関の関係。農林中央金庫と農林漁業協同組合、信金中央金庫と信用金庫など。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐さいばい【系統栽培】

生物の遺伝的組成を純粋にするため、交配を管理して、他系統のものと交配しないように注意して栽培すること。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐じゅ【系統樹】

(phylogenetic tree; genealogical tree)生物の系統関係を描いた樹状図。ヘッケルが名付けて提唱した。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐せん【軽頭船】

重心が低く、復原性が大きい船の総称。横揺れ固有周期が短く、よく揺れる。↔重頭船

けいどう‐ちかい【傾動地塊】‥クワイ

〔地〕断層によって地塊がずり上がり、一方には急な断層崖を、他方には緩やかな斜面(後方斜面)を生じた地塊。

傾動地塊

⇒けい‐どう【傾動】

けいとう‐てき【系統的】

系統立っているさま。「―に勉強する」

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐はっせい【系統発生】

(phylogeny ヘッケルの造語)それぞれの生物の種あるいは群が進化の過程で経てきた形質変化。特に形態の進化の歴史。↔個体発生。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐ぶんるい【系統分類】

生物の系統的類縁関係を研究し、それを反映するようにした生物の分類。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐ぶんるいがく【系統分類学】

〔生〕生物の系統的類縁関係を反映して分類する方法について理論的研究を行う学問。

⇒けい‐とう【系統】

けい‐どうみゃく【頸動脈】

頸部を通り頭部に血液を送る、大動脈の分脈。総頸動脈として右は腕頭動脈、左は大動脈弓から起こり、第4頸椎の高さで内頸動脈と外頸動脈に分かれる。前者は上行して脳に血液を送り、後者は頸部・顔面に分布する。→内臓(図)

けい‐どく【惸独・煢独】

(兄弟の無いのを「惸」、子の無いのを「独」という)身寄りのないひとり者。孤独。

⇒けいどく‐でん【惸独田】

けいとくちん【景徳鎮】

(Jingdezhen)中国江西省北東部の都市。中国最大の製陶地。その窯名は宋代に始まるが、唐代にすでに青白磁などを焼き、明以降は赤絵などを造った。磁都と称される。人口44万5千(2000)。

けいどく‐でん【惸独田】

平安時代に惸独を救済するために設けた不輸租田。

⇒けい‐どく【惸独・煢独】

けいとくでんとうろく【景徳伝灯録】

1004年(景徳1)、宋の道原が著した仏書。30巻。禅宗の伝灯法系を過去七仏からはじめ、インド・中国歴代の諸師の伝記を集録。伝灯録。

げい‐どころ【芸所】

芸事げいごとがさかんな土地。

けいど‐ふう【傾度風】

気圧傾度力が、コリオリの力(転向力)および遠心力と釣り合って吹く風。等圧線にそって吹く。台風の中心部では傾度風が吹く。

⇒けい‐ど【傾度】

けい‐とん【鶏豚】

ニワトリとブタ。転じて、家畜。

げい‐なし【芸無し】

身についた芸のないこと。また、その人。

⇒げいなし‐ざる【芸無し猿】

げいなし‐ざる【芸無し猿】

芸のない人をののしっていう語。

⇒げい‐なし【芸無し】

けいなん【荊南】

①湖北を中心とする楚の地域の別称。

②五代十国の一つ。後梁に仕えた高季興が湖北に建てた国。都は江陵。5世で宋に降った。南平。(907〜963)

けい‐にく【鶏肉】

食用としてのニワトリの肉。かしわ。

けい‐ニッケル‐こう【珪ニッケル鉱】‥クワウ

ニッケルおよびマグネシウムを含むケイ酸塩鉱物を主成分とする鉱石。繊維質で、緑色の塊状または顆粒状。ニュー‐カレドニアに多く産出するニッケル原鉱。

珪ニッケル鉱

撮影:松原 聰

⇒けい‐どう【傾動】

けいとう‐てき【系統的】

系統立っているさま。「―に勉強する」

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐はっせい【系統発生】

(phylogeny ヘッケルの造語)それぞれの生物の種あるいは群が進化の過程で経てきた形質変化。特に形態の進化の歴史。↔個体発生。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐ぶんるい【系統分類】

生物の系統的類縁関係を研究し、それを反映するようにした生物の分類。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐ぶんるいがく【系統分類学】

〔生〕生物の系統的類縁関係を反映して分類する方法について理論的研究を行う学問。

⇒けい‐とう【系統】

けい‐どうみゃく【頸動脈】

頸部を通り頭部に血液を送る、大動脈の分脈。総頸動脈として右は腕頭動脈、左は大動脈弓から起こり、第4頸椎の高さで内頸動脈と外頸動脈に分かれる。前者は上行して脳に血液を送り、後者は頸部・顔面に分布する。→内臓(図)

けい‐どく【惸独・煢独】

(兄弟の無いのを「惸」、子の無いのを「独」という)身寄りのないひとり者。孤独。

⇒けいどく‐でん【惸独田】

けいとくちん【景徳鎮】

(Jingdezhen)中国江西省北東部の都市。中国最大の製陶地。その窯名は宋代に始まるが、唐代にすでに青白磁などを焼き、明以降は赤絵などを造った。磁都と称される。人口44万5千(2000)。

けいどく‐でん【惸独田】

平安時代に惸独を救済するために設けた不輸租田。

⇒けい‐どく【惸独・煢独】

けいとくでんとうろく【景徳伝灯録】

1004年(景徳1)、宋の道原が著した仏書。30巻。禅宗の伝灯法系を過去七仏からはじめ、インド・中国歴代の諸師の伝記を集録。伝灯録。

げい‐どころ【芸所】

芸事げいごとがさかんな土地。

けいど‐ふう【傾度風】

気圧傾度力が、コリオリの力(転向力)および遠心力と釣り合って吹く風。等圧線にそって吹く。台風の中心部では傾度風が吹く。

⇒けい‐ど【傾度】

けい‐とん【鶏豚】

ニワトリとブタ。転じて、家畜。

げい‐なし【芸無し】

身についた芸のないこと。また、その人。

⇒げいなし‐ざる【芸無し猿】

げいなし‐ざる【芸無し猿】

芸のない人をののしっていう語。

⇒げい‐なし【芸無し】

けいなん【荊南】

①湖北を中心とする楚の地域の別称。

②五代十国の一つ。後梁に仕えた高季興が湖北に建てた国。都は江陵。5世で宋に降った。南平。(907〜963)

けい‐にく【鶏肉】

食用としてのニワトリの肉。かしわ。

けい‐ニッケル‐こう【珪ニッケル鉱】‥クワウ

ニッケルおよびマグネシウムを含むケイ酸塩鉱物を主成分とする鉱石。繊維質で、緑色の塊状または顆粒状。ニュー‐カレドニアに多く産出するニッケル原鉱。

珪ニッケル鉱

撮影:松原 聰

げい‐にん【芸人】

①遊芸・芸能を職業とする人。芸能人。「大道―」

②多芸な人。芸に巧みな人。

けい‐ねん【経年】

年数を経ること。「―的事故」

けい‐ねん【頃年】

この年ごろ。近年。

げい‐のう【芸能】

①[史記亀策伝]体得し体現できる芸。また、身につけた芸の能力。徒然草「―所作のみにあらず」

②映画・演劇・音楽・歌謡・舞踊などの大衆的な演芸。

③芸術と技能。詩歌・音楽・絵画・工芸・書道・生花・茶道などの汎称。

④(→)芸事げいごとに同じ。

⇒げいのう‐か【芸能科】

⇒げいのう‐かい【芸能界】

⇒げいのう‐じん【芸能人】

げいのう‐か【芸能科】‥クワ

国民学校の一教科。初等科では音楽・習字・図画工作・裁縫(女子のみ)を科目とし、高等科ではこれに家事(女子のみ)を加えた。

⇒げい‐のう【芸能】

げいのう‐かい【芸能界】

芸能人・芸能関係者の社会。

⇒げい‐のう【芸能】

げいのう‐じん【芸能人】

芸能2を職業とする人。また、テレビやラジオの娯楽番組に職業的に出演する人。

⇒げい‐のう【芸能】

げい‐にん【芸人】

①遊芸・芸能を職業とする人。芸能人。「大道―」

②多芸な人。芸に巧みな人。

けい‐ねん【経年】

年数を経ること。「―的事故」

けい‐ねん【頃年】

この年ごろ。近年。

げい‐のう【芸能】

①[史記亀策伝]体得し体現できる芸。また、身につけた芸の能力。徒然草「―所作のみにあらず」

②映画・演劇・音楽・歌謡・舞踊などの大衆的な演芸。

③芸術と技能。詩歌・音楽・絵画・工芸・書道・生花・茶道などの汎称。

④(→)芸事げいごとに同じ。

⇒げいのう‐か【芸能科】

⇒げいのう‐かい【芸能界】

⇒げいのう‐じん【芸能人】

げいのう‐か【芸能科】‥クワ

国民学校の一教科。初等科では音楽・習字・図画工作・裁縫(女子のみ)を科目とし、高等科ではこれに家事(女子のみ)を加えた。

⇒げい‐のう【芸能】

げいのう‐かい【芸能界】

芸能人・芸能関係者の社会。

⇒げい‐のう【芸能】

げいのう‐じん【芸能人】

芸能2を職業とする人。また、テレビやラジオの娯楽番組に職業的に出演する人。

⇒げい‐のう【芸能】

けい‐どう

(「警動」「怪動」「傾動」などと書く)賭場や私娼窟への不意の手入れ。洒落本、辰巳之園「―といふ百日余りの大紋日あり」

けい‐どう【傾動】

地塊が傾斜して動く運動。

⇒けいどう‐ちかい【傾動地塊】

げい‐とう【芸当】‥タウ

①演ずる芸。演芸。特に、あぶないわざ。曲芸。「綱渡りの―」

②危険や困難を伴う、普通ではできないような行為。はなれわざ。「私にはそんな―はできない」

げい‐どう【芸道】‥ダウ

技芸や芸能の道。「―をきわめる」

けいとう‐きょういく【系統教育】‥ケウ‥

各教科の内容を順序だてた学習を促進する教育。遠山啓ひらくらが提唱。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐きんゆう【系統金融】

中央組織の下に系統的な地方組織が存在する金融機関の関係。農林中央金庫と農林漁業協同組合、信金中央金庫と信用金庫など。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐さいばい【系統栽培】

生物の遺伝的組成を純粋にするため、交配を管理して、他系統のものと交配しないように注意して栽培すること。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐じゅ【系統樹】

(phylogenetic tree; genealogical tree)生物の系統関係を描いた樹状図。ヘッケルが名付けて提唱した。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐せん【軽頭船】

重心が低く、復原性が大きい船の総称。横揺れ固有周期が短く、よく揺れる。↔重頭船

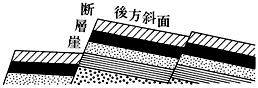

けいどう‐ちかい【傾動地塊】‥クワイ

〔地〕断層によって地塊がずり上がり、一方には急な断層崖を、他方には緩やかな斜面(後方斜面)を生じた地塊。

傾動地塊

けい‐どう

(「警動」「怪動」「傾動」などと書く)賭場や私娼窟への不意の手入れ。洒落本、辰巳之園「―といふ百日余りの大紋日あり」

けい‐どう【傾動】

地塊が傾斜して動く運動。

⇒けいどう‐ちかい【傾動地塊】

げい‐とう【芸当】‥タウ

①演ずる芸。演芸。特に、あぶないわざ。曲芸。「綱渡りの―」

②危険や困難を伴う、普通ではできないような行為。はなれわざ。「私にはそんな―はできない」

げい‐どう【芸道】‥ダウ

技芸や芸能の道。「―をきわめる」

けいとう‐きょういく【系統教育】‥ケウ‥

各教科の内容を順序だてた学習を促進する教育。遠山啓ひらくらが提唱。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐きんゆう【系統金融】

中央組織の下に系統的な地方組織が存在する金融機関の関係。農林中央金庫と農林漁業協同組合、信金中央金庫と信用金庫など。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐さいばい【系統栽培】

生物の遺伝的組成を純粋にするため、交配を管理して、他系統のものと交配しないように注意して栽培すること。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐じゅ【系統樹】

(phylogenetic tree; genealogical tree)生物の系統関係を描いた樹状図。ヘッケルが名付けて提唱した。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐せん【軽頭船】

重心が低く、復原性が大きい船の総称。横揺れ固有周期が短く、よく揺れる。↔重頭船

けいどう‐ちかい【傾動地塊】‥クワイ

〔地〕断層によって地塊がずり上がり、一方には急な断層崖を、他方には緩やかな斜面(後方斜面)を生じた地塊。

傾動地塊

⇒けい‐どう【傾動】

けいとう‐てき【系統的】

系統立っているさま。「―に勉強する」

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐はっせい【系統発生】

(phylogeny ヘッケルの造語)それぞれの生物の種あるいは群が進化の過程で経てきた形質変化。特に形態の進化の歴史。↔個体発生。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐ぶんるい【系統分類】

生物の系統的類縁関係を研究し、それを反映するようにした生物の分類。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐ぶんるいがく【系統分類学】

〔生〕生物の系統的類縁関係を反映して分類する方法について理論的研究を行う学問。

⇒けい‐とう【系統】

けい‐どうみゃく【頸動脈】

頸部を通り頭部に血液を送る、大動脈の分脈。総頸動脈として右は腕頭動脈、左は大動脈弓から起こり、第4頸椎の高さで内頸動脈と外頸動脈に分かれる。前者は上行して脳に血液を送り、後者は頸部・顔面に分布する。→内臓(図)

けい‐どく【惸独・煢独】

(兄弟の無いのを「惸」、子の無いのを「独」という)身寄りのないひとり者。孤独。

⇒けいどく‐でん【惸独田】

けいとくちん【景徳鎮】

(Jingdezhen)中国江西省北東部の都市。中国最大の製陶地。その窯名は宋代に始まるが、唐代にすでに青白磁などを焼き、明以降は赤絵などを造った。磁都と称される。人口44万5千(2000)。

けいどく‐でん【惸独田】

平安時代に惸独を救済するために設けた不輸租田。

⇒けい‐どく【惸独・煢独】

けいとくでんとうろく【景徳伝灯録】

1004年(景徳1)、宋の道原が著した仏書。30巻。禅宗の伝灯法系を過去七仏からはじめ、インド・中国歴代の諸師の伝記を集録。伝灯録。

げい‐どころ【芸所】

芸事げいごとがさかんな土地。

けいど‐ふう【傾度風】

気圧傾度力が、コリオリの力(転向力)および遠心力と釣り合って吹く風。等圧線にそって吹く。台風の中心部では傾度風が吹く。

⇒けい‐ど【傾度】

けい‐とん【鶏豚】

ニワトリとブタ。転じて、家畜。

げい‐なし【芸無し】

身についた芸のないこと。また、その人。

⇒げいなし‐ざる【芸無し猿】

げいなし‐ざる【芸無し猿】

芸のない人をののしっていう語。

⇒げい‐なし【芸無し】

けいなん【荊南】

①湖北を中心とする楚の地域の別称。

②五代十国の一つ。後梁に仕えた高季興が湖北に建てた国。都は江陵。5世で宋に降った。南平。(907〜963)

けい‐にく【鶏肉】

食用としてのニワトリの肉。かしわ。

けい‐ニッケル‐こう【珪ニッケル鉱】‥クワウ

ニッケルおよびマグネシウムを含むケイ酸塩鉱物を主成分とする鉱石。繊維質で、緑色の塊状または顆粒状。ニュー‐カレドニアに多く産出するニッケル原鉱。

珪ニッケル鉱

撮影:松原 聰

⇒けい‐どう【傾動】

けいとう‐てき【系統的】

系統立っているさま。「―に勉強する」

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐はっせい【系統発生】

(phylogeny ヘッケルの造語)それぞれの生物の種あるいは群が進化の過程で経てきた形質変化。特に形態の進化の歴史。↔個体発生。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐ぶんるい【系統分類】

生物の系統的類縁関係を研究し、それを反映するようにした生物の分類。

⇒けい‐とう【系統】

けいとう‐ぶんるいがく【系統分類学】

〔生〕生物の系統的類縁関係を反映して分類する方法について理論的研究を行う学問。

⇒けい‐とう【系統】

けい‐どうみゃく【頸動脈】

頸部を通り頭部に血液を送る、大動脈の分脈。総頸動脈として右は腕頭動脈、左は大動脈弓から起こり、第4頸椎の高さで内頸動脈と外頸動脈に分かれる。前者は上行して脳に血液を送り、後者は頸部・顔面に分布する。→内臓(図)

けい‐どく【惸独・煢独】

(兄弟の無いのを「惸」、子の無いのを「独」という)身寄りのないひとり者。孤独。

⇒けいどく‐でん【惸独田】

けいとくちん【景徳鎮】

(Jingdezhen)中国江西省北東部の都市。中国最大の製陶地。その窯名は宋代に始まるが、唐代にすでに青白磁などを焼き、明以降は赤絵などを造った。磁都と称される。人口44万5千(2000)。

けいどく‐でん【惸独田】

平安時代に惸独を救済するために設けた不輸租田。

⇒けい‐どく【惸独・煢独】

けいとくでんとうろく【景徳伝灯録】

1004年(景徳1)、宋の道原が著した仏書。30巻。禅宗の伝灯法系を過去七仏からはじめ、インド・中国歴代の諸師の伝記を集録。伝灯録。

げい‐どころ【芸所】

芸事げいごとがさかんな土地。

けいど‐ふう【傾度風】

気圧傾度力が、コリオリの力(転向力)および遠心力と釣り合って吹く風。等圧線にそって吹く。台風の中心部では傾度風が吹く。

⇒けい‐ど【傾度】

けい‐とん【鶏豚】

ニワトリとブタ。転じて、家畜。

げい‐なし【芸無し】

身についた芸のないこと。また、その人。

⇒げいなし‐ざる【芸無し猿】

げいなし‐ざる【芸無し猿】

芸のない人をののしっていう語。

⇒げい‐なし【芸無し】

けいなん【荊南】

①湖北を中心とする楚の地域の別称。

②五代十国の一つ。後梁に仕えた高季興が湖北に建てた国。都は江陵。5世で宋に降った。南平。(907〜963)

けい‐にく【鶏肉】

食用としてのニワトリの肉。かしわ。

けい‐ニッケル‐こう【珪ニッケル鉱】‥クワウ

ニッケルおよびマグネシウムを含むケイ酸塩鉱物を主成分とする鉱石。繊維質で、緑色の塊状または顆粒状。ニュー‐カレドニアに多く産出するニッケル原鉱。

珪ニッケル鉱

撮影:松原 聰

げい‐にん【芸人】

①遊芸・芸能を職業とする人。芸能人。「大道―」

②多芸な人。芸に巧みな人。

けい‐ねん【経年】

年数を経ること。「―的事故」

けい‐ねん【頃年】

この年ごろ。近年。

げい‐のう【芸能】

①[史記亀策伝]体得し体現できる芸。また、身につけた芸の能力。徒然草「―所作のみにあらず」

②映画・演劇・音楽・歌謡・舞踊などの大衆的な演芸。

③芸術と技能。詩歌・音楽・絵画・工芸・書道・生花・茶道などの汎称。

④(→)芸事げいごとに同じ。

⇒げいのう‐か【芸能科】

⇒げいのう‐かい【芸能界】

⇒げいのう‐じん【芸能人】

げいのう‐か【芸能科】‥クワ

国民学校の一教科。初等科では音楽・習字・図画工作・裁縫(女子のみ)を科目とし、高等科ではこれに家事(女子のみ)を加えた。

⇒げい‐のう【芸能】

げいのう‐かい【芸能界】

芸能人・芸能関係者の社会。

⇒げい‐のう【芸能】

げいのう‐じん【芸能人】

芸能2を職業とする人。また、テレビやラジオの娯楽番組に職業的に出演する人。

⇒げい‐のう【芸能】

げい‐にん【芸人】

①遊芸・芸能を職業とする人。芸能人。「大道―」

②多芸な人。芸に巧みな人。

けい‐ねん【経年】

年数を経ること。「―的事故」

けい‐ねん【頃年】

この年ごろ。近年。

げい‐のう【芸能】

①[史記亀策伝]体得し体現できる芸。また、身につけた芸の能力。徒然草「―所作のみにあらず」

②映画・演劇・音楽・歌謡・舞踊などの大衆的な演芸。

③芸術と技能。詩歌・音楽・絵画・工芸・書道・生花・茶道などの汎称。

④(→)芸事げいごとに同じ。

⇒げいのう‐か【芸能科】

⇒げいのう‐かい【芸能界】

⇒げいのう‐じん【芸能人】

げいのう‐か【芸能科】‥クワ

国民学校の一教科。初等科では音楽・習字・図画工作・裁縫(女子のみ)を科目とし、高等科ではこれに家事(女子のみ)を加えた。

⇒げい‐のう【芸能】

げいのう‐かい【芸能界】

芸能人・芸能関係者の社会。

⇒げい‐のう【芸能】

げいのう‐じん【芸能人】

芸能2を職業とする人。また、テレビやラジオの娯楽番組に職業的に出演する人。

⇒げい‐のう【芸能】

広辞苑に「毛糸」で始まるの検索結果 1-2。