複数辞典一括検索+![]()

![]()

うつろ【空ろ・洞ろ・虚ろ】🔗⭐🔉

うつろ【空ろ・洞ろ・虚ろ】

①中に何も満たすものがなく、からであること。また、そういう所。うろ。うつお。「幹の中は―になっている」

②心がむなしいさま。精神がしっかりせず、ぼんやりしている様子。「―な目を向ける」

③内容がなくむなしいさま。空虚なさま。「ねぎらいの言葉も―に響く」

④一族。一門。〈日葡辞書〉

⇒うつろ‐ぎ【空木】

⇒うつろ‐ぶね【空舟】

うろ【空・虚・洞】🔗⭐🔉

うろ【空・虚・洞】

うつろな所。ほらあな。

とういん【洞院】‥ヰン🔗⭐🔉

とういん‐きんかた【洞院公賢】‥ヰン‥🔗⭐🔉

とういん‐きんかた【洞院公賢】‥ヰン‥

南北朝時代の公家。はじめ後醍醐天皇の信任を得ていたが、両朝分裂後は北朝に重きをなす。太政大臣。有職故実に通じ、「皇代暦」「歴代最要鈔」「拾芥抄」などを著し、日記に「園太暦」がある。中園入道相国と号す。(1291〜1360)

⇒とういん【洞院】

とういん‐きんさだ【洞院公定】‥ヰン‥🔗⭐🔉

とういん‐きんさだ【洞院公定】‥ヰン‥

南北朝時代の公家。実夏の子。左大臣。「尊卑分脈」を編し、日記がある。後中園左府。(1340〜1399)

⇒とういん【洞院】

とういん‐さねひろ【洞院実 】‥ヰン‥🔗⭐🔉

】‥ヰン‥🔗⭐🔉

とういん‐さねひろ【洞院実 】‥ヰン‥

室町時代の公家。満季の子。左大臣。有職故実に通じ、公賢の「拾芥抄」を補修し、「名目抄」を著す。世に東山左府という。(1409〜 )

⇒とういん【洞院】

】‥ヰン‥

室町時代の公家。満季の子。左大臣。有職故実に通じ、公賢の「拾芥抄」を補修し、「名目抄」を著す。世に東山左府という。(1409〜 )

⇒とういん【洞院】

】‥ヰン‥

室町時代の公家。満季の子。左大臣。有職故実に通じ、公賢の「拾芥抄」を補修し、「名目抄」を著す。世に東山左府という。(1409〜 )

⇒とういん【洞院】

】‥ヰン‥

室町時代の公家。満季の子。左大臣。有職故実に通じ、公賢の「拾芥抄」を補修し、「名目抄」を著す。世に東山左府という。(1409〜 )

⇒とういん【洞院】

どうかい‐わん【洞海湾】🔗⭐🔉

どうかい‐わん【洞海湾】

福岡県北九州市の八幡東区・八幡西区・若松区・戸畑区に囲まれた入江。もと筑豊炭田の水運拠点。湾の入口に若戸大橋が架かり、周囲は大工場が立地。

どう‐かく【洞角】🔗⭐🔉

どう‐かく【洞角】

牛・水牛などの角つののように、枝がなくて中がうつろな角。

どう‐かん【洞貫】‥クワン🔗⭐🔉

どう‐かん【洞貫】‥クワン

①突きとおすこと。

②その意味に通暁すること。

どう‐かん【洞観】‥クワン🔗⭐🔉

どう‐かん【洞観】‥クワン

①見ぬくこと。見とおすこと。

②推理・思考などによらず、直覚的に真理を知ること。

どう‐くつ【洞窟】🔗⭐🔉

どう‐くつ【洞窟】

岩石中に生じた空洞。ほらあな。

⇒どうくつ‐いせき【洞窟遺跡】

⇒どうくつ‐うお【洞窟魚】

⇒どうくつ‐じゅうきょ【洞窟住居】

⇒どうくつ‐どうぶつ【洞窟動物】

⇒どうくつ‐びじゅつ【洞窟美術】

どうくつ‐いせき【洞窟遺跡】‥ヰ‥🔗⭐🔉

どうくつ‐いせき【洞窟遺跡】‥ヰ‥

自然の洞窟などを利用した居住遺跡。旧石器時代に多く、日本では縄文時代草創期にかけて集中する。洞穴遺跡。

⇒どう‐くつ【洞窟】

どうくつ‐うお【洞窟魚】‥ウヲ🔗⭐🔉

どうくつ‐うお【洞窟魚】‥ウヲ

洞窟に生息する魚類の総称。コイ科・カラシン科・アシロ科・アンブリオプス科・ハゼ科など様々な魚を含む。一般に、黒色素の欠如により体が白っぽく、眼は退化傾向。

⇒どう‐くつ【洞窟】

どうくつ‐じゅうきょ【洞窟住居】‥ヂユウ‥🔗⭐🔉

どうくつ‐じゅうきょ【洞窟住居】‥ヂユウ‥

自然の洞窟を利用した住居。旧石器時代中期以降見られる。

⇒どう‐くつ【洞窟】

どうくつ‐どうぶつ【洞窟動物】🔗⭐🔉

どうくつ‐どうぶつ【洞窟動物】

洞窟のような環境に生息する動物の総称。しばしば眼の退化、色素の欠失など、洞窟内環境に適応した形質が見られる。洞穴動物。

⇒どう‐くつ【洞窟】

どう‐けつ【洞穴】🔗⭐🔉

どう‐けつ【洞穴】

ほらあな。洞窟。

どう‐けん【洞見】🔗⭐🔉

どう‐けん【洞見】

見ぬくこと。見とおすこと。洞察。「時代を―する」

どう‐こ【洞庫】🔗⭐🔉

どう‐こ【洞庫】

(「道籠」「道幸」とも書く)茶室内の道具畳のところで居ながらに使用できるようにした押入れ式の棚。

どう‐さつ【洞察】🔗⭐🔉

どう‐さつ【洞察】

よく見通すこと。見抜くこと。「事の本質を―する」「―力」

どう‐し【洞視】🔗⭐🔉

どう‐し【洞視】

見ぬくこと。洞察。

とう‐しょう【洞簫】‥セウ🔗⭐🔉

とう‐しょう【洞簫】‥セウ

中国の管楽器。約60〜80センチメートルの真直な竹管の上端に歌口を設け、前面5個、背面1個の指孔を設けた笛。尺八に似、縦に吹奏する。日本では尺八の別名にも用いる。簫。

どうてい‐こ【洞庭湖】🔗⭐🔉

どうてい‐こ【洞庭湖】

(Dongting Hu)中国湖南省の北部にある大湖。かつては「八百里の洞庭」と呼ばれたが、泥砂の堆積により今は多くの湖沼に分かれる。付近に瀟湘しょうしょう八景がある。→瀟湘八景

どう‐てつ【洞徹】🔗⭐🔉

どう‐てつ【洞徹】

①すきとおること。洞達。

②はっきりと知りつくすこと。

どう‐ぼう【洞房】‥バウ🔗⭐🔉

どう‐ぼう【洞房】‥バウ

①奥深いへや。ねや。閨房けいぼう。椿説弓張月続編「永く―に楽みを取らば」

②遊女の閨房。女郎屋。妓楼。

⇒どうぼう‐けっせつ【洞房結節】

どうぼう‐けっせつ【洞房結節】‥バウ‥🔗⭐🔉

どうぼう‐けっせつ【洞房結節】‥バウ‥

心臓の刺激伝導系の一部。右心房内面で、上大静脈の開口のすぐ上にある。網状の特殊心筋線維から成り、長さ2.5センチメートル、幅約0.2センチメートル。ここから刺激伝導系の特殊線維が心房内に放散する。洞房結節では興奮が周期的に発生し、心拍動のペース‐メーカーの役割を果たす。洞結節。

⇒どう‐ぼう【洞房】

どうぼうごえん【洞房語園】‥バウ‥ヱン🔗⭐🔉

どうぼうごえん【洞房語園】‥バウ‥ヱン

随筆。庄司勝富著。2巻。江戸吉原遊郭の沿革・名妓談などを書く。1720年(享保5)自序の2冊本と、33年(享保18)以前成立の4冊本の2種がある。吉原研究の重要資料。

どう‐もん【洞門】🔗⭐🔉

どう‐もん【洞門】

①ほらあなの入口。また、そこに設けた門戸。

②向うまで貫通するほらあな。

とうや‐こ【洞爺湖】🔗⭐🔉

とうや‐こ【洞爺湖】

北海道南西部にあるカルデラ湖。湖面標高84メートル。最大深度180メートル。面積70.7平方キロメートル。南岸に有珠うす山・昭和新山の2火山がある。支笏しこつ湖とともに国立公園をなす。

洞爺湖

撮影:山梨勝弘

⇒とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】

⇒とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】

⇒とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】

⇒とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】

とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】‥ヲン‥🔗⭐🔉

とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】‥ヲン‥

洞爺湖の南岸、有珠山の北麓にある温泉。泉質は塩化物泉。

⇒とうや‐こ【洞爺湖】

とうや‐まる【洞爺丸】🔗⭐🔉

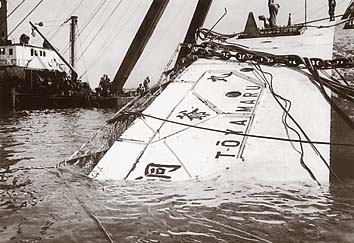

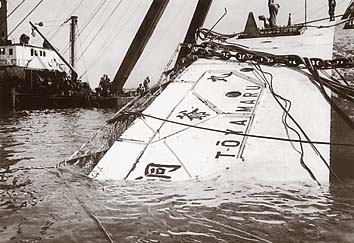

とうや‐まる【洞爺丸】

青函連絡船の船名。1954年9月26日、台風15号のため函館港外で沈没。1155名が死亡、日本最大の海難事故となった。

機上から撮影

提供:毎日新聞社

船体引き上げ作業

提供:毎日新聞社

船体引き上げ作業

提供:毎日新聞社

船体引き上げ作業

提供:毎日新聞社

船体引き上げ作業

提供:毎日新聞社

ほら【洞】🔗⭐🔉

ほら【洞】

①崖がけや大きな岩・大木などの、中がうつろな穴。ほらあな。〈倭名類聚鈔1〉

②谷。〈新撰字鏡6〉

ほら‐が‐とうげ【洞ヶ峠】‥タウゲ🔗⭐🔉

ほら‐が‐とうげ【洞ヶ峠】‥タウゲ

(京都府南部と大阪府枚方ひらかた市との境にある峠。天王山の南約7キロメートル。1582年(天正10)の山崎の戦に明智光秀がここに来て、筒井順慶の去就を問うた事実が誤伝され、順慶がここに陣して形勢を観望したとされたことによる)両方を比べ、有利な方につこうとして形勢を観望すること。日和見ひよりみ。「―を極きめこむ」

ほら‐ぐち【洞口】🔗⭐🔉

ほら‐ぐち【洞口】

茶室で、床脇の壁にあけた開き口。

ほら‐どこ【洞床】🔗⭐🔉

ほら‐どこ【洞床】

茶室の床の間の一形式。前面を壁で洞のように形づくったもの。

[漢]洞🔗⭐🔉

洞 字形

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部6画/9画/常用/3822・4636〕

〔音〕ドウ(慣) トウ(漢)

〔訓〕ほら

[意味]

①通りぬける。つき通す。見通す。「洞察どうさつ・とうさつ・洞徹」

②うつろ。ほらあな。ほら。「洞穴・洞窟どうくつ・空洞・風洞・仙洞せんとう・鍾乳しょうにゅう洞」

[解字]

形声。「水」+音符「同」(=つきぬける)。水がつきぬけるほら穴の意。

〔水(氵・氺)部6画/9画/常用/3822・4636〕

〔音〕ドウ(慣) トウ(漢)

〔訓〕ほら

[意味]

①通りぬける。つき通す。見通す。「洞察どうさつ・とうさつ・洞徹」

②うつろ。ほらあな。ほら。「洞穴・洞窟どうくつ・空洞・風洞・仙洞せんとう・鍾乳しょうにゅう洞」

[解字]

形声。「水」+音符「同」(=つきぬける)。水がつきぬけるほら穴の意。

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部6画/9画/常用/3822・4636〕

〔音〕ドウ(慣) トウ(漢)

〔訓〕ほら

[意味]

①通りぬける。つき通す。見通す。「洞察どうさつ・とうさつ・洞徹」

②うつろ。ほらあな。ほら。「洞穴・洞窟どうくつ・空洞・風洞・仙洞せんとう・鍾乳しょうにゅう洞」

[解字]

形声。「水」+音符「同」(=つきぬける)。水がつきぬけるほら穴の意。

〔水(氵・氺)部6画/9画/常用/3822・4636〕

〔音〕ドウ(慣) トウ(漢)

〔訓〕ほら

[意味]

①通りぬける。つき通す。見通す。「洞察どうさつ・とうさつ・洞徹」

②うつろ。ほらあな。ほら。「洞穴・洞窟どうくつ・空洞・風洞・仙洞せんとう・鍾乳しょうにゅう洞」

[解字]

形声。「水」+音符「同」(=つきぬける)。水がつきぬけるほら穴の意。

広辞苑に「洞」で始まるの検索結果 1-39。