複数辞典一括検索+![]()

![]()

○箍が緩むたががゆるむ🔗⭐🔉

○箍が緩むたががゆるむ

年をとって鈍くなる。老いぼれる。また、緊張がゆるむ。

⇒たが【箍】

たか‐からげ【高紮げ】

着物の裾を高くからげること。浄瑠璃、平家女護島「旅する武士の―」

たか‐がり【鷹狩】

飼い馴らした隼はやぶさ・大鷹・鷂はいたかなどの鷹を放って野禽・小獣を捕らえさせる狩猟。古く朝鮮から伝来して公武ともに行われ、冬の行事とした。明治維新後は宮内省式部職が所管して保存、第二次大戦後、衰退。放鷹ほうよう。鷹野たかの。〈[季]冬〉。日本霊異記中「―を為して見れば」

たか‐かわ【高川・高河】‥カハ

水かさが増して、水面の高くなった川。万葉集12「飛鳥川―避よかし越え来しを」

たか‐かんすう【多価関数】‥クワン‥

二つの変数x、yの間の関係式f(x,y)=0より、xの陰関数yが二つ以上定められるとき、それらを陰関数の枝といい、枝を総称してyをxの多価関数という。すなわち、独立変数の或る定まった値に対して従属変数が二つまたはそれ以上の値をもつような関数。↔一価関数

た‐かき【田掻き】

田植前の田に水を引き入れ、鍬や馬鍬で土を砕き、ならす作業。代掻しろかき。この作業に使役する牛馬を「田掻牛」「田掻馬」という。〈[季]夏〉

たか‐き【高木】

高い木。喬木。こうぼく。

⇒高木に遷る

たか‐き【高城】

野山の高い所に築いた防塞。山城。古事記中「宇陀の―に鴫羂しぎわな張る」

たかぎ【高木】

姓氏の一つ。

⇒たかぎ‐いちのすけ【高木市之助】

⇒たかぎ‐かねひろ【高木兼寛】

⇒たかぎ‐しゅんざん【高木春山】

⇒たかぎ‐せんえもん【高木仙右衛門】

⇒たかぎ‐ていじ【高木貞治】

⇒たかぎ‐とくこ【高木徳子】

たかぎ‐いちのすけ【高木市之助】

国文学者。愛知県生れ。東大卒。京城帝大・九大教授。旧套を脱した方法や着想で記紀・万葉などの文学性を追求。著「吉野の鮎」など。(1888〜1974)

⇒たかぎ【高木】

たかぎ‐かねひろ【高木兼寛】

衛生学者・軍医。日向(宮崎県)生れ。イギリス留学後、有志共立東京病院(東京慈恵会医大の前身)を設立。白米食から麦飯に替えて海軍の脚気を追放。1888年(明治21)日本で初の医学博士号を受ける。(1849〜1920)

⇒たかぎ【高木】

たか‐ぎし【高岸】

高く切り立った所。絶壁。また、高くそびえ立つ川岸。

たかぎ‐しゅんざん【高木春山】

江戸後期の本草家。名は以孝。島津家出入りの江戸目黒の豪商の家に生まれる。著「本草図説」は動植物などを精細な図入りで解説した200巻を越す大図鑑。( 〜1852)

⇒たかぎ【高木】

たかぎ‐せんえもん【高木仙右衛門】‥ヱ‥

長崎のキリスト教信者。1865年(慶応1)の隠れキリシタン復活時の当事者。迫害を受けたが、73年(明治6)キリシタン禁制の高札撤去後、浦上キリシタンを支えた。(1820〜1899)

⇒たかぎ【高木】

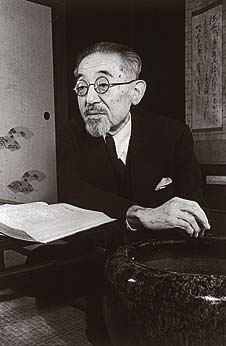

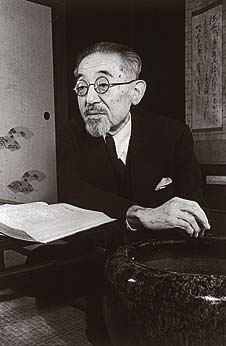

たかぎ‐ていじ【高木貞治】‥ヂ

数学者。岐阜県の人。東大教授。整数論における類体論に重要な寄与をし、日本の数学が国際的に認められる基礎を築いた。著書は、整数論・代数学・解析学・数学史等にわたる。文化勲章。(1875〜1960)

高木貞治

撮影:田村 茂

⇒たかぎ【高木】

たかぎ‐とくこ【高木徳子】

舞踊家・女優。本名、とく。東京生れ。浅草オペラの興隆に尽くした。(1891〜1919)

⇒たかぎ【高木】

⇒たかぎ【高木】

たかぎ‐とくこ【高木徳子】

舞踊家・女優。本名、とく。東京生れ。浅草オペラの興隆に尽くした。(1891〜1919)

⇒たかぎ【高木】

⇒たかぎ【高木】

たかぎ‐とくこ【高木徳子】

舞踊家・女優。本名、とく。東京生れ。浅草オペラの興隆に尽くした。(1891〜1919)

⇒たかぎ【高木】

⇒たかぎ【高木】

たかぎ‐とくこ【高木徳子】

舞踊家・女優。本名、とく。東京生れ。浅草オペラの興隆に尽くした。(1891〜1919)

⇒たかぎ【高木】

広辞苑に「箍が緩む」で始まるの検索結果 1-1。