複数辞典一括検索+![]()

![]()

から‐じる【雪花菜汁・豆滓汁・殻汁】🔗⭐🔉

から‐じる【雪花菜汁・豆滓汁・殻汁】

おからを入れた味噌汁。

きら‐ず【切らず・雪花菜】🔗⭐🔉

きら‐ず【切らず・雪花菜】

(料理をするのに切る必要がないとの意。豆腐殻からが空からと通ずるのを嫌って言いかえる語という)豆腐のしぼりかす。おから。うのはな。浄瑠璃、堀川波鼓「豆腐あきなふ商人の―、―と声高に売る辻占の耳に」

せつ‐い【雪意】🔗⭐🔉

せつ‐い【雪意】

雪が降りそうな空模様。雪模様。雪気。

せつい‐じょう【雪衣娘】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

せつい‐じょう【雪衣娘】‥ヂヤウ

白いオウムをいう。

せつ‐いん【雪隠】🔗⭐🔉

せつ‐いん【雪隠】

(雪竇禅師せっちょうぜんじが浙江の雪竇山霊隠寺で厠の掃除をつかさどった故事からという)便所のこと。かわや。不浄。せっちん。

せっ‐か【雪加・雪下】🔗⭐🔉

せっ‐か【雪加・雪下】

スズメ目ウグイス科の小鳥。草原に棲み、草の葉をクモの糸で綴り合わせて壺状の巣を作る。背面は黒褐色、腹面は黄褐色で尾を扇のように開く。一夫多妻で、雌だけが育雛。

せっか

セッカ

提供:OPO

セッカ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

セッカ

提供:OPO

セッカ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

せっ‐か【雪花】‥クワ🔗⭐🔉

せっ‐か【雪花】‥クワ

雪片を花にたとえていう語。

⇒せっか‐さい【雪花菜】

⇒せっか‐せっこう【雪花石膏】

せっ‐かい【雪塊】‥クワイ🔗⭐🔉

せっ‐かい【雪塊】‥クワイ

雪のかたまり。

せつ‐がい【雪害】🔗⭐🔉

せつ‐がい【雪害】

豪雪・積雪・雪崩なだれのために交通機関・農作物・構築物などが受ける被害。

せっ‐かく【雪客】🔗⭐🔉

せっ‐かく【雪客】

鷺さぎの異称。〈下学集〉

せっか‐さい【雪花菜】‥クワ‥🔗⭐🔉

せっか‐さい【雪花菜】‥クワ‥

豆腐のかす。おから。きらず。

⇒せっ‐か【雪花】

せっかずせつ【雪華図説】‥クワヅ‥🔗⭐🔉

せっかずせつ【雪華図説】‥クワヅ‥

自然科学書。古河藩主土井利位としつら(1789〜1848)著。1冊。1832年(天保3)刊。顕微鏡で観察した雪の結晶74種を図示。

せっか‐せっこう【雪花石膏】‥クワセキカウ🔗⭐🔉

せっか‐せっこう【雪花石膏】‥クワセキカウ

(alabaster)石膏の一種。白色・緻密な微粒の石膏で、岩塩に伴う層や、黒鉱鉱床中に塊をなす。良質のものは装飾用彫刻材として使用。

⇒せっ‐か【雪花】

せっ‐き【雪気】🔗⭐🔉

せっ‐き【雪気】

雪が降ろうとする空模様。ゆきげ。

せつぎょくしゅう【雪玉集】‥シフ🔗⭐🔉

せつぎょくしゅう【雪玉集】‥シフ

三条西実隆の家集。広本は18巻(1670年(寛文10)の刊本もある)。

せっ‐ちん【雪隠】🔗⭐🔉

せっ‐ちん【雪隠】

(セツインの連声)便所。かわや。せんち。→せついん。

⇒せっちん‐じょうるり【雪隠浄瑠璃】

⇒せっちん‐だいく【雪隠大工】

⇒せっちん‐づめ【雪隠詰め】

⇒せっちん‐の‐かじ【雪隠の火事】

⇒せっちん‐まいり【雪隠詣り】

⇒せっちん‐むし【雪隠虫】

⇒雪隠で饅頭

⇒雪隠虫も所贔屓

せっちん‐じょうるり【雪隠浄瑠璃】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

せっちん‐じょうるり【雪隠浄瑠璃】‥ジヤウ‥

人前では語れないようなへたな浄瑠璃。転じて、まずい芸。

⇒せっ‐ちん【雪隠】

せっちん‐だいく【雪隠大工】🔗⭐🔉

せっちん‐だいく【雪隠大工】

雪隠の工事などのほかには使いみちがない意で、へたな大工をあざけっていう語。

⇒せっ‐ちん【雪隠】

せっちん‐づめ【雪隠詰め】🔗⭐🔉

せっちん‐づめ【雪隠詰め】

①将棋で王将を、また、十六六指じゅうろくむさしで親石を盤の隅に追いこんで詰めること。→都詰みやこづめ。

②転じて、逃げ道のない所へ追い詰めること。洒落本、娼妓絹籭しょうぎきぬぶるい「借金乞かけごひのために逃げ道を失ひ、遂に―となるあり」

⇒せっ‐ちん【雪隠】

○雪隠で饅頭せっちんでまんじゅう

こっそりと自分だけ利益を得ようとするたとえ。また、食べられさえするなら場所はどこでもよいこと。

⇒せっ‐ちん【雪隠】

○雪隠で饅頭せっちんでまんじゅう🔗⭐🔉

○雪隠で饅頭せっちんでまんじゅう

こっそりと自分だけ利益を得ようとするたとえ。また、食べられさえするなら場所はどこでもよいこと。

⇒せっ‐ちん【雪隠】

せっちん‐の‐かじ【雪隠の火事】‥クワ‥

「やけくそ」のしゃれ。

⇒せっ‐ちん【雪隠】

せっちん‐まいり【雪隠詣り】‥マヰリ

生後3日または7日に、赤児をつれて便所の神に詣ること。関東・東北で広く行われていた。

⇒せっ‐ちん【雪隠】

せっちん‐むし【雪隠虫】

糞壺に生ずるうじ。せんちむし。

⇒せっ‐ちん【雪隠】

せっちん‐の‐かじ【雪隠の火事】‥クワ‥🔗⭐🔉

せっちん‐の‐かじ【雪隠の火事】‥クワ‥

「やけくそ」のしゃれ。

⇒せっ‐ちん【雪隠】

せっちん‐まいり【雪隠詣り】‥マヰリ🔗⭐🔉

せっちん‐まいり【雪隠詣り】‥マヰリ

生後3日または7日に、赤児をつれて便所の神に詣ること。関東・東北で広く行われていた。

⇒せっ‐ちん【雪隠】

せっちん‐むし【雪隠虫】🔗⭐🔉

せっちん‐むし【雪隠虫】

糞壺に生ずるうじ。せんちむし。

⇒せっ‐ちん【雪隠】

○雪隠虫も所贔屓せっちんむしもところびいき

どんな場所でも住みなれた所はよいと思うのが人情であることのたとえ。

⇒せっ‐ちん【雪隠】

○雪隠虫も所贔屓せっちんむしもところびいき🔗⭐🔉

○雪隠虫も所贔屓せっちんむしもところびいき

どんな場所でも住みなれた所はよいと思うのが人情であることのたとえ。

⇒せっ‐ちん【雪隠】

せっつ【摂津】

①旧国名。五畿の一つ。一部は今の大阪府、一部は兵庫県に属する。摂州。津国つのくに。

②大阪府中部の市。市域の大半が淀川と安威あい川の低湿沖積地。近年、工場が増加、住宅地化が進行。人口8万5千。

⇒せっつ‐しき【摂津職】

せっ‐つ・く【責付く】

〔他五〕

セツクの促音化。誹風柳多留4「土用干―・くうちが娘なり」。「返事を―・く」

せっつ‐しき【摂津職】

律令制の官司の一つ。難波宮が置かれ外交の要地でもあった摂津国の行政をつかさどった。793年(延暦12)廃止。

⇒せっつ【摂津】

セッツルメント【settlement】

⇒セツルメント

せっ‐てい【設定】

つくり定めること。「規準を―する」「抵当権の―」

せっ‐てい【雪堤】

雪国で、線路に斜面の雪がすべり落ちるのを防ぐため、固めた雪を線路に沿って石垣のように積み重ねたもの。

せっ‐てい【摂提】

①大角たいかく星の両側にあって、北斗七星の柄の方に当たる3星。また、歳星の称。→大角。

②十二支の寅とらの異称。摂提格。

せつ‐でい【雪泥】

雪どけのぬかるみ。

⇒雪泥の鴻爪

せんち【雪隠】🔗⭐🔉

せんち‐がみ【雪隠神】🔗⭐🔉

せんち‐がみ【雪隠神】

便所の神。正月・小正月に供え物をするほか、お産のお礼参りに訪れる所も多い。

⇒せんち【雪隠】

せんち‐こがね【雪隠金亀子】🔗⭐🔉

せんち‐こがね【雪隠金亀子】

センチコガネ科の甲虫の総称。また、その一種。体長2センチメートル内外。コガネムシに似て、楕円形で、背面は半球形に隆起し、黒色で紫色の光沢を有する。人糞・獣糞を食う。蜣蜋きょうろう。

オオセンチコガネ

撮影:海野和男

⇒せんち【雪隠】

⇒せんち【雪隠】

⇒せんち【雪隠】

⇒せんち【雪隠】

そそ・ぐ【雪ぐ・濯ぐ】🔗⭐🔉

そそ・ぐ【雪ぐ・濯ぐ】

〔他五〕

(→)「すすぐ」に同じ。「汚名を―・ぐ」

ゆき【雪】🔗⭐🔉

ゆき【雪】

①水蒸気が空中で昇華し結晶となって降る白いもの。結晶は六方晶系に属するが、外観は多様で、主な外形は六花・角板・角柱・針。古来、花・月とともに代表的景物とされる。〈[季]冬〉。万葉集5「わが園に梅の花散るひさかたの天より―の流れくるかも」

②白い色、また、白い物のたとえ。「―の肌」

㋐白髪。古今和歌集春「かしらの―となるぞわびしき」

㋑(女房詞)大根。

③欠氷かきごおりのこと。

④(女房詞。「鱈たら」の字の旁つくりからいう)タラの異称。

⑤地歌。端歌物。流石庵羽積作詞。峰崎勾当作曲。尼となった芸妓が来ぬ人を待ち明かした昔を回想し、現在の心境を述懐したもの。

⇒雪と墨

⇒雪に白鷺

⇒雪の上に霜

⇒雪は豊年の瑞

⇒雪を欺く

⇒雪を回らす

ゆき‐あんご【雪安居】🔗⭐🔉

ゆき‐あんご【雪安居】

冬季降雪期の安居。〈[季]冬〉。→冬安居とうあんご

ゆき‐おこし【雪起し】🔗⭐🔉

ゆき‐おこし【雪起し】

①雪の降ろうとする時に鳴る雷または地鳴。〈[季]冬〉。誹諧初学抄「―、山のなる事有」

②積雪地方で春の雪解け期に幼樹を起こし、支柱・引綱などで支えること。

ゆき‐おに【雪鬼】🔗⭐🔉

ゆき‐おに【雪鬼】

雪の精がなるという鬼。雪女の類。

ゆき‐おろし【雪下ろし】🔗⭐🔉

ゆき‐おろし【雪下ろし】

①雪を吹き下ろす山風。

②屋根の上の雪をかきおろすこと。〈[季]冬〉

③歌舞伎囃子はやしの一つ。先端を布で巻いた貝撥ばいばちという撥で大太鼓を続けて打ち、舞台の雪降り・雪崩なだれの場に応ずるもの。

④菅笠すげがさの一種。

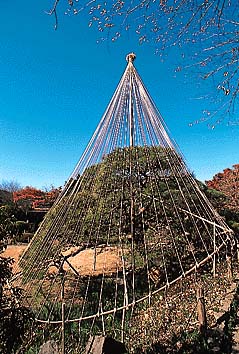

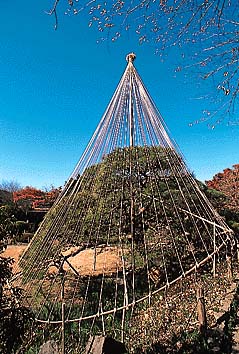

ゆき‐がこい【雪囲い】‥ガコヒ🔗⭐🔉

ゆき‐がこい【雪囲い】‥ガコヒ

①草木などの霜雪の害を防ぐために、藁わら・筵むしろなどで囲っておおうこと。また、そのもの。

雪囲い

撮影:関戸 勇

②降雪量の多い地方で、家の入口・周囲などを筵・簀す・板などで囲うもの。雪垣。〈[季]冬〉

②降雪量の多い地方で、家の入口・周囲などを筵・簀す・板などで囲うもの。雪垣。〈[季]冬〉

②降雪量の多い地方で、家の入口・周囲などを筵・簀す・板などで囲うもの。雪垣。〈[季]冬〉

②降雪量の多い地方で、家の入口・周囲などを筵・簀す・板などで囲うもの。雪垣。〈[季]冬〉

ゆき‐ぐつ【雪沓】🔗⭐🔉

ゆき‐ぐつ【雪沓】

雪道を歩くのに履く深いわらぐつ。〈[季]冬〉

ゆき‐くぼ【雪窪】🔗⭐🔉

ゆき‐くぼ【雪窪】

山地斜面で遅くまで積雪が残る浅い窪み。

ゆき‐ぐも【雪雲】🔗⭐🔉

ゆき‐ぐも【雪雲】

雪を降らす雲。雪をふくむ雲。雪もようの雲。〈[季]冬〉

ゆき‐ぐれ【雪暗れ・雪暮れ】🔗⭐🔉

ゆき‐ぐれ【雪暗れ・雪暮れ】

雪模様で空が暗くなること。また、雪が降りながら日が暮れること。〈[季]冬〉。民部卿家歌合「埋もれて梢に変る深山路もまた跡絶えぬ―の空」

ゆき‐げ【雪気】🔗⭐🔉

ゆき‐げ【雪気】

雪になりそうなけはい。ゆきもよい。後拾遺和歌集冬「とやがへる白斑の鷹のこゐをなみ―の空に合はせつるかな」

ゆき‐げしょう【雪化粧】‥シヤウ🔗⭐🔉

ゆき‐げしょう【雪化粧】‥シヤウ

積もった雪で景物・景色が白く美しくかわること。

ゆき‐げた【雪下駄】🔗⭐🔉

ゆき‐げた【雪下駄】

雪国で冬期に用いる、歯を高くしてすべり止めの金具を打った下駄。〈[季]冬〉

ゆき‐けむり【雪煙】🔗⭐🔉

ゆき‐けむり【雪煙】

雪が強い風などのために舞い上がって煙のように見えるもの。〈[季]冬〉

ゆき‐ざお【雪竿】‥ザヲ🔗⭐🔉

ゆき‐ざお【雪竿】‥ザヲ

積もった雪の深さを計る目盛りをつけた竿。また、雪中に目じるしに立てる竿。〈[季]冬〉

ゆき‐しまき【雪しまき】🔗⭐🔉

ゆき‐しまき【雪しまき】

雪がはげしく降って風の吹きまくること。〈[季]冬〉

ゆき‐じもの【雪じもの】🔗⭐🔉

ゆき‐じもの【雪じもの】

〔枕〕

「行き通ふ」にかかる。万葉集3「久方の天あま伝ひ来る―往き通ひつつ」

ゆきずり‐がさ【雪滑笠】🔗⭐🔉

ゆきずり‐がさ【雪滑笠】

上部の傾斜がやや急な菅笠すげがさ。雪すべり笠。

ゆき‐ぞら【雪空】🔗⭐🔉

ゆき‐ぞら【雪空】

いまにも雪が降り出しそうな空。雪模様の空。〈[季]冬〉

○行き大名の帰り乞食ゆきだいみょうのかえりこじき

旅行の最中は贅沢ぜいたくをし、帰る時は旅費が欠乏するということ。

⇒ゆき【行き・往き】

ゆき‐どけ【雪解け・雪融け】🔗⭐🔉

ゆき‐どけ【雪解け・雪融け】

①雪がとけること。また、その時。ゆきげ。〈[季]春〉

②(ソ連の作家エレンブルグが1956年に著した小説の題名から)東西両陣営間の対立緊張の緩和をいう。

⇒ゆきどけ‐みち【雪解け道】

ゆきどけ‐みち【雪解け道】🔗⭐🔉

ゆきどけ‐みち【雪解け道】

雪どけのぬかるんだ道。

⇒ゆき‐どけ【雪解け・雪融け】

○雪と墨ゆきとすみ🔗⭐🔉

○雪と墨ゆきとすみ

物事の正反対なこと、また、甚だしく相違のあることのたとえ。「墨と雪」とも。「烏と鷺」「月とすっぽん」も同趣意。

⇒ゆき【雪】

ゆき‐とど・く【行き届く】

〔自五〕

①あまねくゆきわたる。すみずみまで気がつく。万事に手落ちなくする。いきとどく。「―・いたもてなし」

②ある所に至りつく。

ゆき‐とぶら・う【行き訪ふ】‥トブラフ

〔自四〕

訪れる。見舞にゆく。徒然草「人多く―・ふ中に」

ゆき‐どまり【行き止り】

行手がふさがって、それから先へ行けないこと。また、その所。いきどまり。「道は―になる」

ゆき‐どま・る【行き止まる】

〔自五〕

(古くは清音。イキドマルとも)

①行く途中でとまる。立ち止まる。

②行き着く。進んで行ってそこでとまる。行手がふさがって、それから先へ行けなくなる。古今和歌集雑「世の中はいづれかさして我がならん―・るをぞ宿と定むる」

③物事が行きづまる。

ゆき‐どめ【雪止め】

屋根に積もった雪が急に落ちるのを防ぐため、軒にとりつけた棒・板などの称。屋根に雪止め瓦を葺ふくこともある。

ゆき‐な【雪菜】

①積雪地方で、雪中に栽培し、雪によって軟らかく育成する菜類。

②コマツナの一栽培品種。山形県米沢地方の名産。大形で雪に埋もれてから太い白色の花茎を出し、これを掘り出して食用とする。

ゆき‐なか【雪中】

雪のあるなか。雪の降っているうち。せっちゅう。

ゆき‐なげ【雪投げ】

(→)雪合戦に同じ。〈[季]冬〉

ゆき‐なずな【雪薺】‥ナヅナ

紋所の名。雪をかぶったナズナの図案化。狂言、麻生「さて御裃はかちんのむらがけに子持筋を付けまして、目出度う―で御座る」

ゆき‐なだれ【雪傾れ・雪雪崩】

山などの積雪の崩れ落ちること。なだれ。〈[季]春〉

ゆき‐なます【雪鱠】

魚の鱠に、おろし大根をかけたもの。

ゆき‐なやみ【行き悩み】

行きなやむこと。事が思い通りに進行しないこと。「―状態」

ゆき‐なや・む【行き悩む】

〔自五〕

①さわりがあってなかなか進めない。源氏物語槿「石間の水は―・み」

②物事がはかばかしく進行しない。いきなやむ。「問題解決に―・む」

ゆき‐なり【行成】

(→)「いきなり」に同じ。

ゆき‐にごり【雪濁り】

雪どけのために川や海の水がにごること。〈[季]春〉

ゆき‐なだれ【雪傾れ・雪雪崩】🔗⭐🔉

ゆき‐なだれ【雪傾れ・雪雪崩】

山などの積雪の崩れ落ちること。なだれ。〈[季]春〉

○雪に白鷺ゆきにしらさぎ🔗⭐🔉

○雪に白鷺ゆきにしらさぎ

色合いが互いに似て見分け難いこと、また目立たないことのたとえ。「闇に烏」と同趣意。

⇒ゆき【雪】

ゆき‐に‐ちどり【雪に千鳥】

(豆腐のしぼりかすの白いのを雪に、貝の剥身むきみを模様の千鳥に見立てていう語)おからに貝の剥身を加えて煮た汁。

ゆき‐ぬけ【行き抜け】

(イキヌケとも)

①行って先へ抜けて出ること。また、その所。通りぬけ。

②底ぬけであること。しまりがなくだらしないこと。

ゆき‐ぬの【雪布】

歌舞伎の大道具。雪が積もったさまを見せるために舞台や花道に敷く白布。

ゆき‐に‐ちどり【雪に千鳥】🔗⭐🔉

ゆき‐に‐ちどり【雪に千鳥】

(豆腐のしぼりかすの白いのを雪に、貝の剥身むきみを模様の千鳥に見立てていう語)おからに貝の剥身を加えて煮た汁。

○雪の上に霜ゆきのうえにしも🔗⭐🔉

○雪の上に霜ゆきのうえにしも

「雪上霜を加う」に同じ。→雪上(成句)

⇒ゆき【雪】

ゆき‐の‐え【雪の会】‥ヱ

雪の日に催す茶の会。

ゆき‐の‐が【雪の賀】

亥い・子ね・丑うしの年の陰暦10月・11月・12月に行う賀の祝い。

ゆき‐の‐くに【悠紀の国】

大嘗祭だいじょうさいに、悠紀に供える新穀を出す国。都の東方の国郡を卜定ぼくじょうし、平安時代からは近江国に一定した。↔主基すきの国。→斎国

ゆき‐の‐した【雪の下】

①ユキノシタ科の常緑多年草。葉は毛が多く、下面は紅紫色。赤色の匍匐ほふく枝を出して繁殖。初夏、紅・黄色の斑点のある白色5弁の不整斉な小花を総状花序に開く。山地に自生。観賞用に広く栽培。葉は凍傷・咳止めに有効。漢名、虎耳草。〈[季]夏〉

ゆきのした

ユキノシタ

撮影:関戸 勇

ユキノシタ

撮影:関戸 勇

②「雪の下紅梅」の略。

⇒ゆきのした‐こうばい【雪の下紅梅】

ゆきのした‐こうばい【雪の下紅梅】

襲かさねの色目。表は白、裏は紅。11月から2月まで用いる。ゆきのした。ひとえうめ。

⇒ゆき‐の‐した【雪の下】

ゆき‐の‐つどい【行きの集い】‥ツドヒ

行き集まること。また、その所。万葉集13「里人の―に」

ゆき‐の‐はだえ【雪の肌・雪の膚】‥ハダヘ

(→)「ゆきはだ」2に同じ。

ゆき‐の‐はて【雪の果て】

その冬の最後に降る雪。近世には、2月15日の涅槃会ねはんえの前後とする。雪の名残。雪の別れ。忘れ雪。〈[季]春〉

ゆき‐の‐はな【雪の花・雪の華】

①雪が降るのを花の散ることにたとえ、また、木の枝などに積もった雪を花にたとえた語。〈[季]冬〉。拾玉集2「―咲く蘆の枯葉を」

②(→)赤雪せきせつに同じ。

③〔植〕スノー‐ドロップの和名。〈[季]春〉

ゆき‐の‐ひま【雪の隙】

(→)雪間2に同じ。〈[季]春〉

ゆきのぶ【行信】

平安末期の大和鍛冶で、千手院の刀工という。

ゆき‐の・ぶ【行き延ぶ】

〔自上二〕

落ち延びて進んで行く。

ゆき‐の‐まくら【雪の枕】

雪の吹き込んでくる枕もと。雪降りに寝る寝床。壬二みに集「山陰や松のとぼそも埋もれて月ぞさし入る―に」

ゆき‐の‐やま【雪の山】

①雪を高く山のように積み重ねたもの。枕草子87「けふ―作らせ給はぬ所なんなき」

②雪の降り積もった山。白髪にたとえる。

③「雪山せっせん」の訓読。源氏物語総角「恋ひわびて死ぬる薬のゆかしきに―にや跡を消けなまし」

ゆき‐の‐わかれ【雪の別れ】

(→)「雪の果て」に同じ。〈[季]春〉

ゆき‐は【行端】

行くべき方。行くべき所。行き先。いきは。洒落本、色深猍睡夢いろふかみそらねのゆめ「わしが―が知れんと聞たら」

ゆき‐ば【行き場】

行くべき場所。ゆくさき。ゆきどころ。いきば。「どこにも―がない」

ゆき‐ばかま【雪袴】

労働用の袴の一種。冬期に多く用いるからいう。上部をゆるやかに、下部をつめて縫う。雪こぎ。

ゆき‐はじめ【行始】

貴族の子女の誕生後、50日以内に初めて外出する儀式。ありきぞめ。

ゆき‐はだ【雪肌・雪膚】

①積もった雪の表面。

②雪のように白い女性の肌。美人の肌。ゆきのはだえ。雪肌せっき。雪膚せっぷ。

ゆき‐ばな【雪花】

雪を花にたとえた語。毛吹草6「―の親はと問はば時雨かな」

ゆき‐はな・る【行き離る】

〔自下二〕

行き別れて、はなれてゆく。源氏物語若菜上「今なんこの世の境を心やすく―・るべき」

ゆき‐はね【雪撥ね】

(北海道で)除雪。雪掻き。

ゆき‐はばか・る【行き憚る】

〔自四〕

行くことを遠慮する。万葉集3「み吉野の高城の山に白雲は―・りて」

②「雪の下紅梅」の略。

⇒ゆきのした‐こうばい【雪の下紅梅】

ゆきのした‐こうばい【雪の下紅梅】

襲かさねの色目。表は白、裏は紅。11月から2月まで用いる。ゆきのした。ひとえうめ。

⇒ゆき‐の‐した【雪の下】

ゆき‐の‐つどい【行きの集い】‥ツドヒ

行き集まること。また、その所。万葉集13「里人の―に」

ゆき‐の‐はだえ【雪の肌・雪の膚】‥ハダヘ

(→)「ゆきはだ」2に同じ。

ゆき‐の‐はて【雪の果て】

その冬の最後に降る雪。近世には、2月15日の涅槃会ねはんえの前後とする。雪の名残。雪の別れ。忘れ雪。〈[季]春〉

ゆき‐の‐はな【雪の花・雪の華】

①雪が降るのを花の散ることにたとえ、また、木の枝などに積もった雪を花にたとえた語。〈[季]冬〉。拾玉集2「―咲く蘆の枯葉を」

②(→)赤雪せきせつに同じ。

③〔植〕スノー‐ドロップの和名。〈[季]春〉

ゆき‐の‐ひま【雪の隙】

(→)雪間2に同じ。〈[季]春〉

ゆきのぶ【行信】

平安末期の大和鍛冶で、千手院の刀工という。

ゆき‐の・ぶ【行き延ぶ】

〔自上二〕

落ち延びて進んで行く。

ゆき‐の‐まくら【雪の枕】

雪の吹き込んでくる枕もと。雪降りに寝る寝床。壬二みに集「山陰や松のとぼそも埋もれて月ぞさし入る―に」

ゆき‐の‐やま【雪の山】

①雪を高く山のように積み重ねたもの。枕草子87「けふ―作らせ給はぬ所なんなき」

②雪の降り積もった山。白髪にたとえる。

③「雪山せっせん」の訓読。源氏物語総角「恋ひわびて死ぬる薬のゆかしきに―にや跡を消けなまし」

ゆき‐の‐わかれ【雪の別れ】

(→)「雪の果て」に同じ。〈[季]春〉

ゆき‐は【行端】

行くべき方。行くべき所。行き先。いきは。洒落本、色深猍睡夢いろふかみそらねのゆめ「わしが―が知れんと聞たら」

ゆき‐ば【行き場】

行くべき場所。ゆくさき。ゆきどころ。いきば。「どこにも―がない」

ゆき‐ばかま【雪袴】

労働用の袴の一種。冬期に多く用いるからいう。上部をゆるやかに、下部をつめて縫う。雪こぎ。

ゆき‐はじめ【行始】

貴族の子女の誕生後、50日以内に初めて外出する儀式。ありきぞめ。

ゆき‐はだ【雪肌・雪膚】

①積もった雪の表面。

②雪のように白い女性の肌。美人の肌。ゆきのはだえ。雪肌せっき。雪膚せっぷ。

ゆき‐ばな【雪花】

雪を花にたとえた語。毛吹草6「―の親はと問はば時雨かな」

ゆき‐はな・る【行き離る】

〔自下二〕

行き別れて、はなれてゆく。源氏物語若菜上「今なんこの世の境を心やすく―・るべき」

ゆき‐はね【雪撥ね】

(北海道で)除雪。雪掻き。

ゆき‐はばか・る【行き憚る】

〔自四〕

行くことを遠慮する。万葉集3「み吉野の高城の山に白雲は―・りて」

ユキノシタ

撮影:関戸 勇

ユキノシタ

撮影:関戸 勇

②「雪の下紅梅」の略。

⇒ゆきのした‐こうばい【雪の下紅梅】

ゆきのした‐こうばい【雪の下紅梅】

襲かさねの色目。表は白、裏は紅。11月から2月まで用いる。ゆきのした。ひとえうめ。

⇒ゆき‐の‐した【雪の下】

ゆき‐の‐つどい【行きの集い】‥ツドヒ

行き集まること。また、その所。万葉集13「里人の―に」

ゆき‐の‐はだえ【雪の肌・雪の膚】‥ハダヘ

(→)「ゆきはだ」2に同じ。

ゆき‐の‐はて【雪の果て】

その冬の最後に降る雪。近世には、2月15日の涅槃会ねはんえの前後とする。雪の名残。雪の別れ。忘れ雪。〈[季]春〉

ゆき‐の‐はな【雪の花・雪の華】

①雪が降るのを花の散ることにたとえ、また、木の枝などに積もった雪を花にたとえた語。〈[季]冬〉。拾玉集2「―咲く蘆の枯葉を」

②(→)赤雪せきせつに同じ。

③〔植〕スノー‐ドロップの和名。〈[季]春〉

ゆき‐の‐ひま【雪の隙】

(→)雪間2に同じ。〈[季]春〉

ゆきのぶ【行信】

平安末期の大和鍛冶で、千手院の刀工という。

ゆき‐の・ぶ【行き延ぶ】

〔自上二〕

落ち延びて進んで行く。

ゆき‐の‐まくら【雪の枕】

雪の吹き込んでくる枕もと。雪降りに寝る寝床。壬二みに集「山陰や松のとぼそも埋もれて月ぞさし入る―に」

ゆき‐の‐やま【雪の山】

①雪を高く山のように積み重ねたもの。枕草子87「けふ―作らせ給はぬ所なんなき」

②雪の降り積もった山。白髪にたとえる。

③「雪山せっせん」の訓読。源氏物語総角「恋ひわびて死ぬる薬のゆかしきに―にや跡を消けなまし」

ゆき‐の‐わかれ【雪の別れ】

(→)「雪の果て」に同じ。〈[季]春〉

ゆき‐は【行端】

行くべき方。行くべき所。行き先。いきは。洒落本、色深猍睡夢いろふかみそらねのゆめ「わしが―が知れんと聞たら」

ゆき‐ば【行き場】

行くべき場所。ゆくさき。ゆきどころ。いきば。「どこにも―がない」

ゆき‐ばかま【雪袴】

労働用の袴の一種。冬期に多く用いるからいう。上部をゆるやかに、下部をつめて縫う。雪こぎ。

ゆき‐はじめ【行始】

貴族の子女の誕生後、50日以内に初めて外出する儀式。ありきぞめ。

ゆき‐はだ【雪肌・雪膚】

①積もった雪の表面。

②雪のように白い女性の肌。美人の肌。ゆきのはだえ。雪肌せっき。雪膚せっぷ。

ゆき‐ばな【雪花】

雪を花にたとえた語。毛吹草6「―の親はと問はば時雨かな」

ゆき‐はな・る【行き離る】

〔自下二〕

行き別れて、はなれてゆく。源氏物語若菜上「今なんこの世の境を心やすく―・るべき」

ゆき‐はね【雪撥ね】

(北海道で)除雪。雪掻き。

ゆき‐はばか・る【行き憚る】

〔自四〕

行くことを遠慮する。万葉集3「み吉野の高城の山に白雲は―・りて」

②「雪の下紅梅」の略。

⇒ゆきのした‐こうばい【雪の下紅梅】

ゆきのした‐こうばい【雪の下紅梅】

襲かさねの色目。表は白、裏は紅。11月から2月まで用いる。ゆきのした。ひとえうめ。

⇒ゆき‐の‐した【雪の下】

ゆき‐の‐つどい【行きの集い】‥ツドヒ

行き集まること。また、その所。万葉集13「里人の―に」

ゆき‐の‐はだえ【雪の肌・雪の膚】‥ハダヘ

(→)「ゆきはだ」2に同じ。

ゆき‐の‐はて【雪の果て】

その冬の最後に降る雪。近世には、2月15日の涅槃会ねはんえの前後とする。雪の名残。雪の別れ。忘れ雪。〈[季]春〉

ゆき‐の‐はな【雪の花・雪の華】

①雪が降るのを花の散ることにたとえ、また、木の枝などに積もった雪を花にたとえた語。〈[季]冬〉。拾玉集2「―咲く蘆の枯葉を」

②(→)赤雪せきせつに同じ。

③〔植〕スノー‐ドロップの和名。〈[季]春〉

ゆき‐の‐ひま【雪の隙】

(→)雪間2に同じ。〈[季]春〉

ゆきのぶ【行信】

平安末期の大和鍛冶で、千手院の刀工という。

ゆき‐の・ぶ【行き延ぶ】

〔自上二〕

落ち延びて進んで行く。

ゆき‐の‐まくら【雪の枕】

雪の吹き込んでくる枕もと。雪降りに寝る寝床。壬二みに集「山陰や松のとぼそも埋もれて月ぞさし入る―に」

ゆき‐の‐やま【雪の山】

①雪を高く山のように積み重ねたもの。枕草子87「けふ―作らせ給はぬ所なんなき」

②雪の降り積もった山。白髪にたとえる。

③「雪山せっせん」の訓読。源氏物語総角「恋ひわびて死ぬる薬のゆかしきに―にや跡を消けなまし」

ゆき‐の‐わかれ【雪の別れ】

(→)「雪の果て」に同じ。〈[季]春〉

ゆき‐は【行端】

行くべき方。行くべき所。行き先。いきは。洒落本、色深猍睡夢いろふかみそらねのゆめ「わしが―が知れんと聞たら」

ゆき‐ば【行き場】

行くべき場所。ゆくさき。ゆきどころ。いきば。「どこにも―がない」

ゆき‐ばかま【雪袴】

労働用の袴の一種。冬期に多く用いるからいう。上部をゆるやかに、下部をつめて縫う。雪こぎ。

ゆき‐はじめ【行始】

貴族の子女の誕生後、50日以内に初めて外出する儀式。ありきぞめ。

ゆき‐はだ【雪肌・雪膚】

①積もった雪の表面。

②雪のように白い女性の肌。美人の肌。ゆきのはだえ。雪肌せっき。雪膚せっぷ。

ゆき‐ばな【雪花】

雪を花にたとえた語。毛吹草6「―の親はと問はば時雨かな」

ゆき‐はな・る【行き離る】

〔自下二〕

行き別れて、はなれてゆく。源氏物語若菜上「今なんこの世の境を心やすく―・るべき」

ゆき‐はね【雪撥ね】

(北海道で)除雪。雪掻き。

ゆき‐はばか・る【行き憚る】

〔自四〕

行くことを遠慮する。万葉集3「み吉野の高城の山に白雲は―・りて」

ゆき‐の‐え【雪の会】‥ヱ🔗⭐🔉

ゆき‐の‐え【雪の会】‥ヱ

雪の日に催す茶の会。

ゆき‐の‐が【雪の賀】🔗⭐🔉

ゆき‐の‐が【雪の賀】

亥い・子ね・丑うしの年の陰暦10月・11月・12月に行う賀の祝い。

ゆき‐の‐した【雪の下】🔗⭐🔉

ゆき‐の‐した【雪の下】

①ユキノシタ科の常緑多年草。葉は毛が多く、下面は紅紫色。赤色の匍匐ほふく枝を出して繁殖。初夏、紅・黄色の斑点のある白色5弁の不整斉な小花を総状花序に開く。山地に自生。観賞用に広く栽培。葉は凍傷・咳止めに有効。漢名、虎耳草。〈[季]夏〉

ゆきのした

ユキノシタ

撮影:関戸 勇

ユキノシタ

撮影:関戸 勇

②「雪の下紅梅」の略。

⇒ゆきのした‐こうばい【雪の下紅梅】

②「雪の下紅梅」の略。

⇒ゆきのした‐こうばい【雪の下紅梅】

ユキノシタ

撮影:関戸 勇

ユキノシタ

撮影:関戸 勇

②「雪の下紅梅」の略。

⇒ゆきのした‐こうばい【雪の下紅梅】

②「雪の下紅梅」の略。

⇒ゆきのした‐こうばい【雪の下紅梅】

ゆきのした‐こうばい【雪の下紅梅】🔗⭐🔉

ゆきのした‐こうばい【雪の下紅梅】

襲かさねの色目。表は白、裏は紅。11月から2月まで用いる。ゆきのした。ひとえうめ。

⇒ゆき‐の‐した【雪の下】

ゆき‐の‐はだえ【雪の肌・雪の膚】‥ハダヘ🔗⭐🔉

ゆき‐の‐はだえ【雪の肌・雪の膚】‥ハダヘ

(→)「ゆきはだ」2に同じ。

ゆき‐の‐はて【雪の果て】🔗⭐🔉

ゆき‐の‐はて【雪の果て】

その冬の最後に降る雪。近世には、2月15日の涅槃会ねはんえの前後とする。雪の名残。雪の別れ。忘れ雪。〈[季]春〉

ゆき‐の‐はな【雪の花・雪の華】🔗⭐🔉

ゆき‐の‐はな【雪の花・雪の華】

①雪が降るのを花の散ることにたとえ、また、木の枝などに積もった雪を花にたとえた語。〈[季]冬〉。拾玉集2「―咲く蘆の枯葉を」

②(→)赤雪せきせつに同じ。

③〔植〕スノー‐ドロップの和名。〈[季]春〉

ゆき‐の‐ひま【雪の隙】🔗⭐🔉

ゆき‐の‐ひま【雪の隙】

(→)雪間2に同じ。〈[季]春〉

ゆき‐の‐まくら【雪の枕】🔗⭐🔉

ゆき‐の‐まくら【雪の枕】

雪の吹き込んでくる枕もと。雪降りに寝る寝床。壬二みに集「山陰や松のとぼそも埋もれて月ぞさし入る―に」

ゆき‐の‐やま【雪の山】🔗⭐🔉

ゆき‐の‐やま【雪の山】

①雪を高く山のように積み重ねたもの。枕草子87「けふ―作らせ給はぬ所なんなき」

②雪の降り積もった山。白髪にたとえる。

③「雪山せっせん」の訓読。源氏物語総角「恋ひわびて死ぬる薬のゆかしきに―にや跡を消けなまし」

ゆき‐の‐わかれ【雪の別れ】🔗⭐🔉

ゆき‐の‐わかれ【雪の別れ】

(→)「雪の果て」に同じ。〈[季]春〉

ゆき‐ばな【雪花】🔗⭐🔉

ゆき‐ばな【雪花】

雪を花にたとえた語。毛吹草6「―の親はと問はば時雨かな」

○雪は豊年の瑞ゆきはほうねんのしるし🔗⭐🔉

○雪は豊年の瑞ゆきはほうねんのしるし

雪が多く降るのは豊年の前兆であるということ。「雪は豊年のみつぎもの」「雪は五穀の精」とも。

⇒ゆき【雪】

ゆき‐ばら【雪腹】

雪の降る前、または降っている時に、腹が冷えて痛むこと。

ゆき‐ばれ【雪晴れ】

雪がやんで空が晴れること。また、その晴れ間。〈[季]冬〉

ゆき‐びさし【雪庇】

⇒せっぴ

ゆき‐びより【雪日和】

雪模様の天候。

ゆきひら【行平】

①⇒ありわらのゆきひら(在原行平)。

②鎌倉前期の豊後の刀工。後鳥羽院の番鍛冶ばんかじの一人という。同名が数人ある。

③行平鍋の略。

⇒ゆきひら‐なべ【行平鍋・雪平鍋】

ゆきひら‐なべ【行平鍋・雪平鍋】

(謡曲松風にある、在原行平が海女に潮を汲ませて塩を焼いた話に因み、塩を焼く器から起こった名)

①厚手で薄褐色の陶製の鍋。把手とって・注口つぎぐち・蓋のあるもの。主に粥用。ゆきひら。

②日本料理で用いる片手鍋。金属製で注口つぎぐちがあり、木製の柄がつく。

⇒ゆきひら【行平】

ゆき‐ふ【行符】

地方に派遣する使いに交付した官符。

ゆき‐ふぶき【雪吹雪】

はげしい風に雪が乱れ降ること。また、その雪。新内節、明烏夢泡雪「折ふし降り来る―」

ゆき‐ふみ【雪踏み】

①往来の道をつくるために、雪を踏み固めること。〈[季]冬〉

②馬の毛色の名。膝から下の白いもの。四白よつじろ。あしぶち。

ゆき‐ふり【雪降り】

雪の降ること。また、その時。降雪。

⇒ゆきふり‐がみ【雪降り髪】

ゆき‐ぶり【行き触り】

行く時に触れること。行き合うこと。ゆきずり。道ゆきぶり。

ゆきふり‐がみ【雪降り髪】

馬のたてがみの白いもの。木綿髪ゆうかみ。夫木和歌抄7「はむ駒の―と見ゆる卯の花」

⇒ゆき‐ふり【雪降り】

ゆき‐ふ・る【行き触る】

〔自四〕

①行く時それにさわる。行こうとして接触する。行き合う。万葉集8「草枕旅行く人も―・らば」

②行ってけがれに触れる。

ゆき‐ぶれ【行き触れ】

①(→)「ゆきぶり」に同じ。

②(→)「いきぶれ」に同じ。

ゆぎ‐べ【靫部】

(古くはユキベ)(→)靫負部ゆげいべに同じ。

ゆき‐ぼうし【雪帽子】

大片の雪。綿帽子雪。ぼたん雪。

ゆき‐ぼとけ【雪仏】

雪をかためて作った仏像。〈[季]冬〉。徒然草「春の日に―を作りて」

⇒雪仏の水遊び

ゆき‐ま【雪間】🔗⭐🔉

ゆき‐ま【雪間】

①降雪のやんだ間。雪の晴れ間。源氏物語薄雲「―なき吉野の山をたづねても」

②春になって雪が消えかかり、地肌を見せている所。雪の隙ひま。〈[季]春〉。古今和歌集恋「春日野の―をわけて生ひ出くる」

③積雪の中。

ゆきまる‐ひばち【雪丸火鉢】🔗⭐🔉

ゆきまる‐ひばち【雪丸火鉢】

陶製の丸火鉢。多くは白色。

ゆき‐まろげ【雪丸げ】🔗⭐🔉

ゆき‐まろげ【雪丸げ】

(→)「ゆきまろばし」1に同じ。雪まるげ。〈[季]冬〉。雪まろげ「君火をたけよき物見せん―」(芭蕉)

ゆき‐めがね【雪眼鏡】🔗⭐🔉

ゆき‐めがね【雪眼鏡】

雪山・雪原で、紫外線や吹雪から目を守るためにかける色眼鏡。〈[季]冬〉

ゆき‐もよ【雪もよ】🔗⭐🔉

ゆき‐もよ【雪もよ】

雪の降る中。源氏物語真木柱「心さへ空に乱れし―に」

ゆき‐や‐こんこん【雪やこんこん】🔗⭐🔉

ゆき‐や‐こんこん【雪やこんこん】

(「こんこん」は「来む来む」で、降れ降れの意)雪がもっと降るように子供がはやしたてる時のことば。雪こんこん。浄瑠璃、浦島年代記「―霰やこんこん」

ゆきわり‐そう【雪割草】‥サウ🔗⭐🔉

ゆきわり‐そう【雪割草】‥サウ

①サクラソウ科の多年草。中部以北の高山帯に生える。葉は箆へら形、裏面に淡黄粉を密につける。夏、10センチメートルくらいの花茎を出し、サクラソウに似た紅紫色の五弁花を開く。

②ミスミソウの別称。〈[季]春〉

ゆきわり‐まめ【雪割豆】🔗⭐🔉

○雪を欺くゆきをあざむく🔗⭐🔉

○雪を欺くゆきをあざむく

非常に白いさまにいう。「―肌」

⇒ゆき【雪】

○雪を回らすゆきをめぐらす🔗⭐🔉

○雪を回らすゆきをめぐらす

[曹植、洛神賦](「回雪かいせつ」の訓読)風が雪を吹きめぐらす。衣の袖を巧みにひるがえして舞うことをたとえる。住吉物語社歌合「月影にかなづるきねが衣手は―ここちこそすれ」

⇒ゆき【雪】

ゆ・く【行く・往く・逝く】

〔自五〕

(奈良・平安時代からイクと併存。平安・鎌倉時代の漢文訓読ではほとんどユクを使い、イクの例はきわめて稀)

①現在いる地点から出発して向うの方へ進行・移動する。

㋐前方へ向かって進む。離れ去る。万葉集15「真楫まかじ貫ぬき船し―・かずは見れど飽かぬまりふの浦に宿りせましを」。「―・けども―・けども山の中」

㋑目的地に向かい進む。出向く。古事記中「いざ子ども野蒜摘みに蒜摘みにわが―・く道の」。「外国へ―・く船」

㋒目的の所に到達する。とどく。万葉集5「家に―・きて如何にか吾がせむ枕づく妻屋さぶしく思ほゆべしも」。「もうじき知らせが―・くはずです」

㋓ある段階に達する。「そこまで―・けば玄人だ」

㋔(「そこへ―・くと」「そこへ―・けば」の形で)その点から考える。「そこへ―・くと日本は狭い」

②ある所を通過して進む。

㋐通り過ぎる。通行する。古事記中「浜つ千鳥浜よは―・かず磯伝ふ」。「道―・く人」「―・く雁」

㋑水が流れ去る。また、風が吹き渡る。斉明紀「飛鳥川みなぎらひつつ―・く水の間もなくも思ほゆるかも」。万葉集11「わが背子が浜―・く風のいやはやに早事なさば」

㋒年月・時日などが経過する。万葉集9「とこしへに夏冬―・けや皮衣扇はなたず山に住む人」。「―・く年、来る年」

③道などが通じる。通っている。万葉集2「三笠山野辺―・く道はこきだくもしじに荒れたるか」。「学校へ―・く道」

④ある方法で事を行う。「名案だ。それで―・こう」

⑤《逝》死ぬ。逝去せいきょする。伊勢物語「つひに―・く道とはかねて聞きしかど」

⑥年齢が進む。成長する。平家物語2「わが身の年の―・く事をば嘆かずして」。好色五人女5「年の程十五か六か、七までは―・かじ」

⑦心が満たされる。万葉集3「わが屋前にわに花そ咲きたるそを見れど心も―・かず」。「納得が―・く」

⑧物事がはかどる。進展する。古今著聞集12「相論事―・かざりけるに」。愚管抄3「万機の沙汰の―・かぬ様になるとき」。「にっちもさっちも―・かない」

⑨ある事態が生起する。生ずる。玉塵抄23「風は乱の―・くにたとへられたぞ」。玉塵抄26「大ひでりが―・くぞ」。世間胸算用1「お伊勢様も損の―・かぬやうに」

⑩(嫁・婿などになって)他家に移る。毛詩抄「その―・く時分が秋冬でよい時分ぢやぞ」。「養子に―・く」

⑪他の動詞に付いて「物事が次第に進行する」「引き続いて進行する」意を表す。口語では助詞「て」を介して動詞に付く。万葉集3「語り継ぎ言ひ継ぎ―・かむ富士の高嶺は」。「やせて―・く」

⇒行くとして可ならざるはなし

⇒行くに径に由らず

ゆ‐ぐ【湯具】

①入浴の際に着た衣。ゆかたびら。

②腰巻き。ゆまき。ゆもじ。

ゆく‐あき【行く秋】

暮れて行く秋。晩秋。〈[季]秋〉。古今和歌集六帖6「しのすすき穂に出でずとも―を招くといはばそよと答へよ」

ゆく‐え【行方】‥ヘ

①進んで行く先。行くべき方向。ゆくて。また、行った先の場所。万葉集3「もののふの八十やそ宇治河の網代木あじろぎにいさよふ波の―知らずも」。「―をくらます」

②行く末。前途。将来。万葉集11「数多あまたあらぬ名をしも惜しみ埋木うもれぎの下ゆそ恋ふる―知らずて」。「国の―を憂える」

③(女房詞)銭ぜに。

⇒ゆくえ‐ふめい【行方不明】

⇒行方なし

よき【雪】🔗⭐🔉

よき【雪】

(上代東国方言)ゆき。万葉集14「上毛野かみつけの伊香保の嶺ねろに降ろ―の」

[漢]雪🔗⭐🔉

雪 字形

筆順

筆順

〔雨部3画/11画/教育/3267・4063〕

[

〔雨部3画/11画/教育/3267・4063〕

[ ] 字形

] 字形

〔雨部3画/11画〕

〔音〕セツ(漢)

〔訓〕ゆき・すすぐ (名)きよ

[意味]

①ゆき。ゆきがふる。「降雪・新雪・風雪・積雪・雪原・雪渓」▶白いものにたとえる。「雪白・雪膚」

②すすぐ。あらいきよめる。ぬぐう。「雪辱・雪冤せつえん」

[解字]

会意。本字は「

〔雨部3画/11画〕

〔音〕セツ(漢)

〔訓〕ゆき・すすぐ (名)きよ

[意味]

①ゆき。ゆきがふる。「降雪・新雪・風雪・積雪・雪原・雪渓」▶白いものにたとえる。「雪白・雪膚」

②すすぐ。あらいきよめる。ぬぐう。「雪辱・雪冤せつえん」

[解字]

会意。本字は「 」。「雨」+「彗」(=ほうき。ほうきではく)。万物をすすぎ清める氷雨の意。

[下ツキ

蛍雪・降雪・豪雪・残雪・春雪・除雪・新雪・深雪・積雪・霜雪・氷雪・風雪・防雪・暮雪・融雪

[難読]

雪花菜きらず・おから・雪崩なだれ・雪洞ぼんぼり

」。「雨」+「彗」(=ほうき。ほうきではく)。万物をすすぎ清める氷雨の意。

[下ツキ

蛍雪・降雪・豪雪・残雪・春雪・除雪・新雪・深雪・積雪・霜雪・氷雪・風雪・防雪・暮雪・融雪

[難読]

雪花菜きらず・おから・雪崩なだれ・雪洞ぼんぼり

筆順

筆順

〔雨部3画/11画/教育/3267・4063〕

[

〔雨部3画/11画/教育/3267・4063〕

[ ] 字形

] 字形

〔雨部3画/11画〕

〔音〕セツ(漢)

〔訓〕ゆき・すすぐ (名)きよ

[意味]

①ゆき。ゆきがふる。「降雪・新雪・風雪・積雪・雪原・雪渓」▶白いものにたとえる。「雪白・雪膚」

②すすぐ。あらいきよめる。ぬぐう。「雪辱・雪冤せつえん」

[解字]

会意。本字は「

〔雨部3画/11画〕

〔音〕セツ(漢)

〔訓〕ゆき・すすぐ (名)きよ

[意味]

①ゆき。ゆきがふる。「降雪・新雪・風雪・積雪・雪原・雪渓」▶白いものにたとえる。「雪白・雪膚」

②すすぐ。あらいきよめる。ぬぐう。「雪辱・雪冤せつえん」

[解字]

会意。本字は「 」。「雨」+「彗」(=ほうき。ほうきではく)。万物をすすぎ清める氷雨の意。

[下ツキ

蛍雪・降雪・豪雪・残雪・春雪・除雪・新雪・深雪・積雪・霜雪・氷雪・風雪・防雪・暮雪・融雪

[難読]

雪花菜きらず・おから・雪崩なだれ・雪洞ぼんぼり

」。「雨」+「彗」(=ほうき。ほうきではく)。万物をすすぎ清める氷雨の意。

[下ツキ

蛍雪・降雪・豪雪・残雪・春雪・除雪・新雪・深雪・積雪・霜雪・氷雪・風雪・防雪・暮雪・融雪

[難読]

雪花菜きらず・おから・雪崩なだれ・雪洞ぼんぼり

広辞苑に「雪」で始まるの検索結果 1-82。もっと読み込む