複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (1)

のし‐め【熨斗目】🔗⭐🔉

のし‐め【熨斗目】

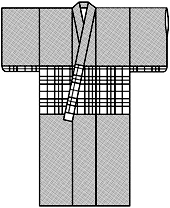

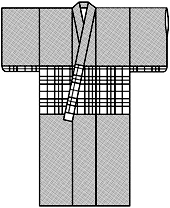

①江戸時代、武家が小袖の生地として用いた練貫ねりぬきの称。袖の下部と腰のあたりの色をかえたり格子縞や横縞を織り出したりしたものを腰替りという。小袖に仕立てて、士分以上の者の礼服として大紋だいもん・素襖すおう・麻上下あさがみしもの下に着用。

熨斗目

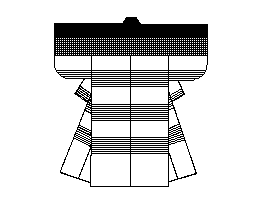

②能装束・狂言装束。身分の高くない役の着付に用いる小袖で、紋は付けない。段熨斗目・無地熨斗目・縞熨斗目の3種があり、縞は狂言方のみ使用。

熨斗目

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

②能装束・狂言装束。身分の高くない役の着付に用いる小袖で、紋は付けない。段熨斗目・無地熨斗目・縞熨斗目の3種があり、縞は狂言方のみ使用。

熨斗目

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

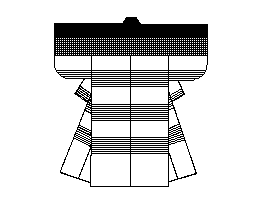

②能装束・狂言装束。身分の高くない役の着付に用いる小袖で、紋は付けない。段熨斗目・無地熨斗目・縞熨斗目の3種があり、縞は狂言方のみ使用。

熨斗目

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

②能装束・狂言装束。身分の高くない役の着付に用いる小袖で、紋は付けない。段熨斗目・無地熨斗目・縞熨斗目の3種があり、縞は狂言方のみ使用。

熨斗目

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

大辞林の検索結果 (1)

のし-め【熨斗目】🔗⭐🔉

のし-め [3] 【熨斗目】

(1)練貫(ネリヌキ)の一種。経(タテ)糸をやや粗く織ったもの。無地のほか,段や縞を織り出したものもある。

(2){(1)}で仕立てた小袖。江戸時代,武家の礼装の裃(カミシモ)や素襖(スオウ)の下に着た。熨斗目小袖。

(3)能装束・狂言装束の一。素襖などの下に着る絹の小袖。

(4)({(2)}に多いところから)現在は,腰替わりの意匠をいう。

熨斗目(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

広辞苑+大辞林に「熨斗目」で始まるの検索結果。