複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (2)

さい‐こう【細行】‥カウ🔗⭐🔉

さい‐こう【細行】‥カウ

ささいな行い。

⇒細行を矜まざれば終に大徳を累わす

○細行を矜まざれば終に大徳を累わすさいこうをつつしまざればついにだいとくをわずらわす🔗⭐🔉

○細行を矜まざれば終に大徳を累わすさいこうをつつしまざればついにだいとくをわずらわす

[書経旅獒]ちょっとした行いをつつしまなければ、ついには大きな徳に影響を及ぼしてしまう。

⇒さい‐こう【細行】

サイコオンコロジー【psychooncology】

精神腫瘍しゅよう学。癌とその治療過程が患者・家族・医療関係者に与える精神的影響とその対策、心理状態・生活習慣が癌発生の危険因子・経過・生存率に与える影響などの研究を行う学問分野。

⇒サイコ【psycho】

さいこ‐かい【彩壺会】‥クワイ

大正時代、大河内正敏らの学者や財界人などが集まり結成した陶磁器研究会。窯跡の発掘調査や講演会・出版活動などを通じ、日本における陶磁器研究を先導。

ざいご‐が‐ものがたり【在五が物語】

在五中将を主人公とする「伊勢物語」のこと。

⇒ざい‐ご【在五】

さいこかりゅうこつぼれい‐とう【柴胡加竜骨牡蛎湯】‥タウ

柴胡・黄芩おうごん・竜骨などの11味から成る漢方方剤。実証で胸脇苦満を伴う不安・抑鬱・肩こり・便秘に効がある。

⇒さい‐こ【柴胡】

ざいこ‐かんり【在庫管理】‥クワン‥

在庫2を、最適な質と量の状態で維持・管理すること。

⇒ざい‐こ【在庫】

サイコキネシス【psychokinesis】

〔心〕念動。

⇒サイコ【psycho】

さい‐こく【斎国】

大嘗祭だいじょうさいの時、悠紀殿ゆきでん・主基殿すきでんに供える新穀を作るために卜定ぼくじょうされた国。古く東西各一国を卜定。

さい‐こく【催告】

①催促の旨を告げること。

②〔法〕ある人に対し一定の行為(履行・申出・確答など)を請求すること。これに応じない相手方は法律上不利益な扱いを受ける。

⇒さいこく‐の‐こうべん【催告の抗弁】

さい‐ごく【西国】

①西方の国。関西以西の諸国、特に九州地方。のちには中国・四国地方をも含む。

②西国三十三所の略。また、西国巡礼の略。浄瑠璃、心中重井筒「この夏の―の御利生」

⇒さいごく‐かいどう【西国街道】

⇒さいごく‐さんじゅうさんしょ【西国三十三所】

⇒さいごく‐じ【西国路】

⇒さいごく‐じゅんれい【西国巡礼】

⇒さいごくすじ‐ぐんだい【西国筋郡代】

⇒さいごく‐ぶね【西国船】

⇒西国を打つ

ざい‐こく【在国】

①国もとにいること。くにずまい。

②大名やその家臣が領国にいること。↔在府。

⇒ざいこく‐し【在国司】

⇒ざいこく‐しゅう【在国衆】

さいごく‐かいどう【西国街道】‥ダウ

京都から西へ向かう街道。九条通から久世橋で桂川を渡り、淀川北岸の高槻・茨木を経由し、兵庫県西宮市で山陽道と合する。

⇒さい‐ごく【西国】

さいごく‐さんじゅうさんしょ【西国三十三所】‥ジフ‥

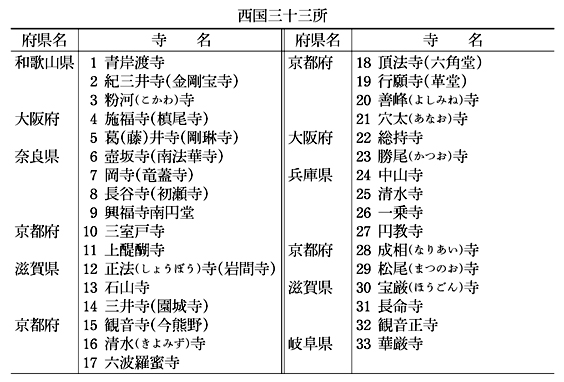

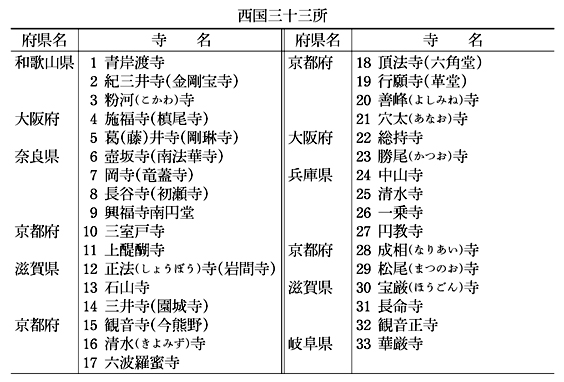

西国における、観音像を安置した33の寺院。→三十三所。

西国三十三所(表)

⇒さい‐ごく【西国】

さいごく‐じ【西国路】‥ヂ

西国へ通ずる道。山陽道をいう。

⇒さい‐ごく【西国】

ざいこく‐し【在国司】

平安・鎌倉時代の在庁職の一つ。不在の国司に対して、国にある官人。もと、現地に赴任した国司の称。

⇒ざい‐こく【在国】

ざいこく‐しゅう【在国衆】

室町時代、京都に参勤することなく常に領国に居住した大小名。

⇒ざい‐こく【在国】

さいごく‐じゅんれい【西国巡礼】

西国三十三所の観音に巡礼すること。また、その人。教訓雑長持「―が道中の土となりて」

⇒さい‐ごく【西国】

さいごくすじ‐ぐんだい【西国筋郡代】‥スヂ‥

江戸幕府の職名。豊後日田に置かれ、筑前・豊前・豊後・肥前・肥後・日向にある幕領を管轄し、管内の収税・庶務・訴訟をつかさどった。西国郡代。

⇒さい‐ごく【西国】

さいこく‐の‐こうべん【催告の抗弁】‥カウ‥

〔法〕債権者から履行を請求された保証人が、まず主たる債務者に催告するよう主張して保証債務の履行を拒むこと。→検索の抗弁

⇒さい‐こく【催告】

さいごく‐ぶね【西国船】

九州通いの船。義経記3「折節―の着きたるを数千艘取り寄せ」

⇒さい‐ごく【西国】

さいこく‐ぼん【再刻本】

版木を彫り直して再び版行した本。再版本。再刊本。↔初刻本

さいごくりっしへん【西国立志編】

中村正直の訳著。11冊。1870〜71年(明治3〜4)刊。イギリス人スマイルズの「Self Help」(自助論)の邦訳。西洋古今の人物数百名の立志伝を述べ、西洋の個人主義的道徳を説き、青年を鼓舞激励、広く読まれた。

⇒さい‐ごく【西国】

さいごく‐じ【西国路】‥ヂ

西国へ通ずる道。山陽道をいう。

⇒さい‐ごく【西国】

ざいこく‐し【在国司】

平安・鎌倉時代の在庁職の一つ。不在の国司に対して、国にある官人。もと、現地に赴任した国司の称。

⇒ざい‐こく【在国】

ざいこく‐しゅう【在国衆】

室町時代、京都に参勤することなく常に領国に居住した大小名。

⇒ざい‐こく【在国】

さいごく‐じゅんれい【西国巡礼】

西国三十三所の観音に巡礼すること。また、その人。教訓雑長持「―が道中の土となりて」

⇒さい‐ごく【西国】

さいごくすじ‐ぐんだい【西国筋郡代】‥スヂ‥

江戸幕府の職名。豊後日田に置かれ、筑前・豊前・豊後・肥前・肥後・日向にある幕領を管轄し、管内の収税・庶務・訴訟をつかさどった。西国郡代。

⇒さい‐ごく【西国】

さいこく‐の‐こうべん【催告の抗弁】‥カウ‥

〔法〕債権者から履行を請求された保証人が、まず主たる債務者に催告するよう主張して保証債務の履行を拒むこと。→検索の抗弁

⇒さい‐こく【催告】

さいごく‐ぶね【西国船】

九州通いの船。義経記3「折節―の着きたるを数千艘取り寄せ」

⇒さい‐ごく【西国】

さいこく‐ぼん【再刻本】

版木を彫り直して再び版行した本。再版本。再刊本。↔初刻本

さいごくりっしへん【西国立志編】

中村正直の訳著。11冊。1870〜71年(明治3〜4)刊。イギリス人スマイルズの「Self Help」(自助論)の邦訳。西洋古今の人物数百名の立志伝を述べ、西洋の個人主義的道徳を説き、青年を鼓舞激励、広く読まれた。

⇒さい‐ごく【西国】

さいごく‐じ【西国路】‥ヂ

西国へ通ずる道。山陽道をいう。

⇒さい‐ごく【西国】

ざいこく‐し【在国司】

平安・鎌倉時代の在庁職の一つ。不在の国司に対して、国にある官人。もと、現地に赴任した国司の称。

⇒ざい‐こく【在国】

ざいこく‐しゅう【在国衆】

室町時代、京都に参勤することなく常に領国に居住した大小名。

⇒ざい‐こく【在国】

さいごく‐じゅんれい【西国巡礼】

西国三十三所の観音に巡礼すること。また、その人。教訓雑長持「―が道中の土となりて」

⇒さい‐ごく【西国】

さいごくすじ‐ぐんだい【西国筋郡代】‥スヂ‥

江戸幕府の職名。豊後日田に置かれ、筑前・豊前・豊後・肥前・肥後・日向にある幕領を管轄し、管内の収税・庶務・訴訟をつかさどった。西国郡代。

⇒さい‐ごく【西国】

さいこく‐の‐こうべん【催告の抗弁】‥カウ‥

〔法〕債権者から履行を請求された保証人が、まず主たる債務者に催告するよう主張して保証債務の履行を拒むこと。→検索の抗弁

⇒さい‐こく【催告】

さいごく‐ぶね【西国船】

九州通いの船。義経記3「折節―の着きたるを数千艘取り寄せ」

⇒さい‐ごく【西国】

さいこく‐ぼん【再刻本】

版木を彫り直して再び版行した本。再版本。再刊本。↔初刻本

さいごくりっしへん【西国立志編】

中村正直の訳著。11冊。1870〜71年(明治3〜4)刊。イギリス人スマイルズの「Self Help」(自助論)の邦訳。西洋古今の人物数百名の立志伝を述べ、西洋の個人主義的道徳を説き、青年を鼓舞激励、広く読まれた。

⇒さい‐ごく【西国】

さいごく‐じ【西国路】‥ヂ

西国へ通ずる道。山陽道をいう。

⇒さい‐ごく【西国】

ざいこく‐し【在国司】

平安・鎌倉時代の在庁職の一つ。不在の国司に対して、国にある官人。もと、現地に赴任した国司の称。

⇒ざい‐こく【在国】

ざいこく‐しゅう【在国衆】

室町時代、京都に参勤することなく常に領国に居住した大小名。

⇒ざい‐こく【在国】

さいごく‐じゅんれい【西国巡礼】

西国三十三所の観音に巡礼すること。また、その人。教訓雑長持「―が道中の土となりて」

⇒さい‐ごく【西国】

さいごくすじ‐ぐんだい【西国筋郡代】‥スヂ‥

江戸幕府の職名。豊後日田に置かれ、筑前・豊前・豊後・肥前・肥後・日向にある幕領を管轄し、管内の収税・庶務・訴訟をつかさどった。西国郡代。

⇒さい‐ごく【西国】

さいこく‐の‐こうべん【催告の抗弁】‥カウ‥

〔法〕債権者から履行を請求された保証人が、まず主たる債務者に催告するよう主張して保証債務の履行を拒むこと。→検索の抗弁

⇒さい‐こく【催告】

さいごく‐ぶね【西国船】

九州通いの船。義経記3「折節―の着きたるを数千艘取り寄せ」

⇒さい‐ごく【西国】

さいこく‐ぼん【再刻本】

版木を彫り直して再び版行した本。再版本。再刊本。↔初刻本

さいごくりっしへん【西国立志編】

中村正直の訳著。11冊。1870〜71年(明治3〜4)刊。イギリス人スマイルズの「Self Help」(自助論)の邦訳。西洋古今の人物数百名の立志伝を述べ、西洋の個人主義的道徳を説き、青年を鼓舞激励、広く読まれた。

大辞林の検索結果 (2)

さい-こう【細行】🔗⭐🔉

さい-こう ―カウ [0] 【細行】

ささいなおこない。

さいこう=を矜(ツツシ)まざれば終(ツイ)に大徳を累(ワズラ)わす🔗⭐🔉

――を矜(ツツシ)まざれば終(ツイ)に大徳を累(ワズラ)わす

〔書経(旅 )〕

ささいなおこないを慎まないでいると,ついには大きな徳に影響を及ぼす。

)〕

ささいなおこないを慎まないでいると,ついには大きな徳に影響を及ぼす。

)〕

ささいなおこないを慎まないでいると,ついには大きな徳に影響を及ぼす。

)〕

ささいなおこないを慎まないでいると,ついには大きな徳に影響を及ぼす。

広辞苑+大辞林に「細行」で始まるの検索結果。