複数辞典一括検索+![]()

![]()

【農稼】🔗⭐🔉

【農稼】

ノウカ 田畑を耕し穀物をうえる。〈類義語〉耕稼コウカ。

【農政全書】🔗⭐🔉

【農政全書】

ノウセイゼンショ〈書物〉六〇巻。明ミンの徐光啓ジョコウケイ(1562〜1633)の編。1639年に刊行。中国古今の農学を集大成した書。徐光啓は明朝末の政治家だが、農学者・天文学者でもあり、またキリスト教徒でもあった。古来からの農家(農政学中心の政治論を主張した人々)の説を集大成するとともに、自らマテオ=リッチから学んだ水利学・地理学などの西洋の技術を取り入れた自説も加えられている。当時の経済事情を知る上でも重要な資料になる。

【辷】🔗⭐🔉

【辷】

5画

5画  部 〔国〕

区点=7772 16進=6D68 シフトJIS=E788

《訓読み》 すべる

《意味》

すべる。なめらかに進む。

《解字》

指事。いくことをあらわす

部 〔国〕

区点=7772 16進=6D68 シフトJIS=E788

《訓読み》 すべる

《意味》

すべる。なめらかに進む。

《解字》

指事。いくことをあらわす に、平らなことをあらわす一印を加えたもの。

に、平らなことをあらわす一印を加えたもの。

5画

5画  部 〔国〕

区点=7772 16進=6D68 シフトJIS=E788

《訓読み》 すべる

《意味》

すべる。なめらかに進む。

《解字》

指事。いくことをあらわす

部 〔国〕

区点=7772 16進=6D68 シフトJIS=E788

《訓読み》 すべる

《意味》

すべる。なめらかに進む。

《解字》

指事。いくことをあらわす に、平らなことをあらわす一印を加えたもの。

に、平らなことをあらわす一印を加えたもの。

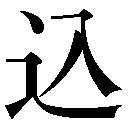

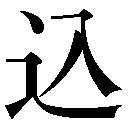

【込】🔗⭐🔉

【込】

5画

5画  部 [常用漢字] 〔国〕

区点=2594 16進=397E シフトJIS=8D9E

《常用音訓》こ…む/こ…める

《訓読み》 こむ/こめる(こむ)

《意味》

部 [常用漢字] 〔国〕

区点=2594 16進=397E シフトJIS=8D9E

《常用音訓》こ…む/こ…める

《訓読み》 こむ/こめる(こむ)

《意味》

こむ。こめる(コム)。中へはいる。また、中にいれる。「弾丸を込める」

こむ。こめる(コム)。中へはいる。また、中にいれる。「弾丸を込める」 こむ。中に人がつまってごたごたしている。また、細工などが複雑である。「手が込んでいる」

こむ。中に人がつまってごたごたしている。また、細工などが複雑である。「手が込んでいる」 こめる(コム)。集中する。「力を込める」

《解字》

会意。「入+

こめる(コム)。集中する。「力を込める」

《解字》

会意。「入+ 」。

」。

5画

5画  部 [常用漢字] 〔国〕

区点=2594 16進=397E シフトJIS=8D9E

《常用音訓》こ…む/こ…める

《訓読み》 こむ/こめる(こむ)

《意味》

部 [常用漢字] 〔国〕

区点=2594 16進=397E シフトJIS=8D9E

《常用音訓》こ…む/こ…める

《訓読み》 こむ/こめる(こむ)

《意味》

こむ。こめる(コム)。中へはいる。また、中にいれる。「弾丸を込める」

こむ。こめる(コム)。中へはいる。また、中にいれる。「弾丸を込める」 こむ。中に人がつまってごたごたしている。また、細工などが複雑である。「手が込んでいる」

こむ。中に人がつまってごたごたしている。また、細工などが複雑である。「手が込んでいる」 こめる(コム)。集中する。「力を込める」

《解字》

会意。「入+

こめる(コム)。集中する。「力を込める」

《解字》

会意。「入+ 」。

」。

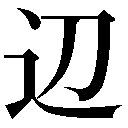

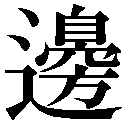

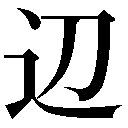

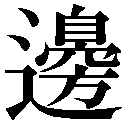

【辺】🔗⭐🔉

【辺】

5画

5画  部 [四年]

区点=4253 16進=4A55 シフトJIS=95D3

【邊】旧字(A)旧字(A)

部 [四年]

区点=4253 16進=4A55 シフトJIS=95D3

【邊】旧字(A)旧字(A)

19画

19画  部

区点=7820 16進=6E34 シフトJIS=E7B2

【邉】旧字(B)旧字(B)

部

区点=7820 16進=6E34 シフトJIS=E7B2

【邉】旧字(B)旧字(B)

17画

17画  部

区点=7821 16進=6E35 シフトJIS=E7B3

《常用音訓》ヘン/あた…り/べ

《音読み》 ヘン

部

区点=7821 16進=6E35 シフトJIS=E7B3

《常用音訓》ヘン/あた…り/べ

《音読み》 ヘン

〈bi

〈bi n〉

《訓読み》 あたり/べ/はし/はて/へり/ふち/へ/ほとり

《名付け》 へ・ほとり

《意味》

n〉

《訓読み》 あたり/べ/はし/はて/へり/ふち/へ/ほとり

《名付け》 へ・ほとり

《意味》

{名・形}はし。はて。いきついた所。また、物の中央に対して、物のはじ。はし近い。「辺際」「無辺=辺無シ」

{名・形}はし。はて。いきついた所。また、物の中央に対して、物のはじ。はし近い。「辺際」「無辺=辺無シ」

{名}へり。ふち。へ。「花辺(衣服のふち飾り)」「縁辺(へり)」「江辺(川のきし)」「海辺」「辺幅」

{名}へり。ふち。へ。「花辺(衣服のふち飾り)」「縁辺(へり)」「江辺(川のきし)」「海辺」「辺幅」

{名}国のはて。国境に近い地。「辺境」

{名}国のはて。国境に近い地。「辺境」

{名}数学で、多角形の外側の線。

{名}数学で、多角形の外側の線。

ヘンス{動}はしを接する。境と境とが接する。「辺乎斉也=斉ニ辺スルナリ」〔→穀梁〕

ヘンス{動}はしを接する。境と境とが接する。「辺乎斉也=斉ニ辺スルナリ」〔→穀梁〕

{名}ほとり。近くの所。そば。あたり。「身辺」

{名}ほとり。近くの所。そば。あたり。「身辺」

{名}〔俗〕…のほう。「前辺チェンペイエン」「后辺ホウペイエン」

《解字》

{名}〔俗〕…のほう。「前辺チェンペイエン」「后辺ホウペイエン」

《解字》

会意兼形声。邊の右側の字(音ヘン・メン)は「自(鼻)+両側にわかれるしるし+方(両側にはり出る)」の会意文字で、鼻の両わきに出た鼻ぶたのはしをあらわす。邊はそれを音符とし、

会意兼形声。邊の右側の字(音ヘン・メン)は「自(鼻)+両側にわかれるしるし+方(両側にはり出る)」の会意文字で、鼻の両わきに出た鼻ぶたのはしをあらわす。邊はそれを音符とし、 (歩く)を加えた字で、いきづまるはてまで歩いていったそのはしをあらわす。辺は宋ソウ・元ゲンのころ以来の略字。

《類義》

際サイは、すれすれのきわ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

(歩く)を加えた字で、いきづまるはてまで歩いていったそのはしをあらわす。辺は宋ソウ・元ゲンのころ以来の略字。

《類義》

際サイは、すれすれのきわ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画

5画  部 [四年]

区点=4253 16進=4A55 シフトJIS=95D3

【邊】旧字(A)旧字(A)

部 [四年]

区点=4253 16進=4A55 シフトJIS=95D3

【邊】旧字(A)旧字(A)

19画

19画  部

区点=7820 16進=6E34 シフトJIS=E7B2

【邉】旧字(B)旧字(B)

部

区点=7820 16進=6E34 シフトJIS=E7B2

【邉】旧字(B)旧字(B)

17画

17画  部

区点=7821 16進=6E35 シフトJIS=E7B3

《常用音訓》ヘン/あた…り/べ

《音読み》 ヘン

部

区点=7821 16進=6E35 シフトJIS=E7B3

《常用音訓》ヘン/あた…り/べ

《音読み》 ヘン

〈bi

〈bi n〉

《訓読み》 あたり/べ/はし/はて/へり/ふち/へ/ほとり

《名付け》 へ・ほとり

《意味》

n〉

《訓読み》 あたり/べ/はし/はて/へり/ふち/へ/ほとり

《名付け》 へ・ほとり

《意味》

{名・形}はし。はて。いきついた所。また、物の中央に対して、物のはじ。はし近い。「辺際」「無辺=辺無シ」

{名・形}はし。はて。いきついた所。また、物の中央に対して、物のはじ。はし近い。「辺際」「無辺=辺無シ」

{名}へり。ふち。へ。「花辺(衣服のふち飾り)」「縁辺(へり)」「江辺(川のきし)」「海辺」「辺幅」

{名}へり。ふち。へ。「花辺(衣服のふち飾り)」「縁辺(へり)」「江辺(川のきし)」「海辺」「辺幅」

{名}国のはて。国境に近い地。「辺境」

{名}国のはて。国境に近い地。「辺境」

{名}数学で、多角形の外側の線。

{名}数学で、多角形の外側の線。

ヘンス{動}はしを接する。境と境とが接する。「辺乎斉也=斉ニ辺スルナリ」〔→穀梁〕

ヘンス{動}はしを接する。境と境とが接する。「辺乎斉也=斉ニ辺スルナリ」〔→穀梁〕

{名}ほとり。近くの所。そば。あたり。「身辺」

{名}ほとり。近くの所。そば。あたり。「身辺」

{名}〔俗〕…のほう。「前辺チェンペイエン」「后辺ホウペイエン」

《解字》

{名}〔俗〕…のほう。「前辺チェンペイエン」「后辺ホウペイエン」

《解字》

会意兼形声。邊の右側の字(音ヘン・メン)は「自(鼻)+両側にわかれるしるし+方(両側にはり出る)」の会意文字で、鼻の両わきに出た鼻ぶたのはしをあらわす。邊はそれを音符とし、

会意兼形声。邊の右側の字(音ヘン・メン)は「自(鼻)+両側にわかれるしるし+方(両側にはり出る)」の会意文字で、鼻の両わきに出た鼻ぶたのはしをあらわす。邊はそれを音符とし、 (歩く)を加えた字で、いきづまるはてまで歩いていったそのはしをあらわす。辺は宋ソウ・元ゲンのころ以来の略字。

《類義》

際サイは、すれすれのきわ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

(歩く)を加えた字で、いきづまるはてまで歩いていったそのはしをあらわす。辺は宋ソウ・元ゲンのころ以来の略字。

《類義》

際サイは、すれすれのきわ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源 ページ 4387。