複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (3)

し‐たく【支度・仕度】🔗⭐🔉

し‐たく【支度・仕度】

①こまかく見積もること。計算すること。続日本紀40「此れを以て―するに、一度の運ぶ所僅かに十一日を支ふ」

②用意。準備。あらかじめ計画すること。また、その計画。竹取物語「石つくりの皇子みこは心の―ある人にて」。「食事の―」

③(外出・接待などの用意の意から)衣服をととのえること。身じたく。

④(近世語)食事をすること。東海道中膝栗毛7「空腹となりたるに、―せんとこの茶屋にはいれば」

⑤支度金の略。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「―が金二百両」

⇒したく‐きん【支度金】

⇒支度違う

したく‐きん【支度金】🔗⭐🔉

したく‐きん【支度金】

就職その他の準備に要する金銭。

⇒し‐たく【支度・仕度】

○支度違うしたくたがう🔗⭐🔉

○支度違うしたくたがう

案に相違する。今昔物語集23「支度違ひて止みにけり」

⇒し‐たく【支度・仕度】

した‐ぐち【下口】

(シタクチとも)

①しもの入口。裏口。太平記12「前さきの陸奥守義家承つて、殿上の―に候こうし」

②馬の口の下側。日葡辞書「シタクチノツヨイウマ」

した‐くちびる【下唇】

下方の唇。「―を噛かむ」↔上唇うわくちびる

した‐ぐつ【襪・下沓】

⇒しとうず。〈倭名類聚鈔12〉

した‐くび【胡】

あごの下に垂れた肉。〈倭名類聚鈔3〉

した‐ぐみ【下組み】

①かねての用意。準備。竹取物語「さしこめて守り戦ふべき―をしたりとも」

②本格的に組み立てる前の仮組み。

した‐ぐも【下雲】

下方にある雲。低い雲。万葉集14「対馬の嶺ねは―あらなふ」

した‐くゆ・る【下燻る】

〔自四〕

火が燃え上がらないでくすぶる。人知れず恋い慕い悩み悶えることにたとえる。増鏡「かの―・る心地にもいとうれしきものから」

した‐ぐら【下鞍・韉】

和鞍の鞍橋くらぼねの下に当てる敷物。2枚重ねを普通とし、上を切付きっつけ、下を肌付という。洋鞍の鞍下に当たる。

下鞍

した‐ぐる・し【下苦し】

〔形シク〕

(「下」は心の意)心の中で苦しく思う。曾丹集「をし鳥の…―・しとは知るらめや人」

した‐ぐるま【舌車】

しゃべりたてること。弁舌を弄すること。口車。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「おつと自慢の―口にまはせど川勝はしぶい顔」

した‐けい【下罫】

文字を書く時、行ぎょうがよく整うように紙の下に敷いて字配りの標準とする罫。

した‐げいこ【下稽古】

晴れの場でする物事を前もって練習すること。本舞台へ上のぼせる前の予習。前稽古。「―を積む」

した‐けんぶん【下検分】

前もって検査すること。下検査。下見。「会場の―」

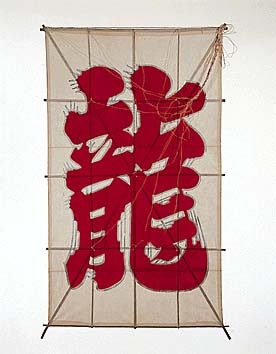

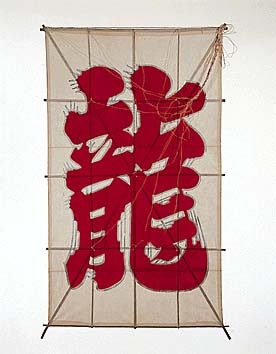

じ‐だこ【字凧】

太い文字または籠字かごじで「龍」などの文字を書いた凧。→絵凧

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

した‐ぐる・し【下苦し】

〔形シク〕

(「下」は心の意)心の中で苦しく思う。曾丹集「をし鳥の…―・しとは知るらめや人」

した‐ぐるま【舌車】

しゃべりたてること。弁舌を弄すること。口車。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「おつと自慢の―口にまはせど川勝はしぶい顔」

した‐けい【下罫】

文字を書く時、行ぎょうがよく整うように紙の下に敷いて字配りの標準とする罫。

した‐げいこ【下稽古】

晴れの場でする物事を前もって練習すること。本舞台へ上のぼせる前の予習。前稽古。「―を積む」

した‐けんぶん【下検分】

前もって検査すること。下検査。下見。「会場の―」

じ‐だこ【字凧】

太い文字または籠字かごじで「龍」などの文字を書いた凧。→絵凧

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

祝凧(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

祝凧(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

した‐ごい【下恋】‥ゴヒ

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋うこと。万葉集17「―にいつかもこむと待たすらむ」

した‐こが・る【下焦る】

〔自下二〕

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋いこがれる。忠岑集「わび人の心のうちをくらぶるにふじの山とぞ―・れける」

した‐こき【舌扱き】

(→)「したかき(舌掻)」に同じ。

した‐ごころ【下心】

①心のそこ(で考えていること)。本心。万葉集1「あま少女らが焼くしほの思ひそ焼くるわが―」

②かねて心に期すること。かねてのたくらみ。特に、わるだくみ。狂言、水汲新発意「ちと―あつてしたことでござる」。「―が見えている」

③格言などの裏の意味。寓意。〈日葡辞書〉

④漢字の脚あしの一つ。「恭」「慕」などの下の「

した‐ごい【下恋】‥ゴヒ

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋うこと。万葉集17「―にいつかもこむと待たすらむ」

した‐こが・る【下焦る】

〔自下二〕

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋いこがれる。忠岑集「わび人の心のうちをくらぶるにふじの山とぞ―・れける」

した‐こき【舌扱き】

(→)「したかき(舌掻)」に同じ。

した‐ごころ【下心】

①心のそこ(で考えていること)。本心。万葉集1「あま少女らが焼くしほの思ひそ焼くるわが―」

②かねて心に期すること。かねてのたくらみ。特に、わるだくみ。狂言、水汲新発意「ちと―あつてしたことでござる」。「―が見えている」

③格言などの裏の意味。寓意。〈日葡辞書〉

④漢字の脚あしの一つ。「恭」「慕」などの下の「 」、「志」「思」などの下の「心」の称。

した‐ごしらえ【下拵え】‥ゴシラヘ

①あらかじめ準備すること。下準備。「祭りの―」

②ざっと大まかにこしらえておくこと。「料理の―」

した‐ごや【下小屋】

大工・石工などが下ごしらえをするための、仮に建てた小屋。

した‐ごろも【下衣】

下着。万葉集15「しろたへのあが―失はず」

した‐ごわ・し【舌強し】‥ゴハシ

〔形ク〕

舌がこわばって思うように言えない。源平盛衰記27「―・うして思ふ事をも云ひ置かず」

した‐ざいく【下細工】

下ごしらえの細工。また、その職人。

した‐さき【舌先】

①舌のさき。舌端。

②くちさき。口頭。ことば。「―で言いくるめる」

⇒したさき‐さんずん【舌先三寸】

したさき‐さんずん【舌先三寸】

(3寸ほどの小さい舌の意)くちさきだけで心のこもらない言葉。おしゃべり。「舌三寸」とも。「―で人をまるめこむ」

⇒した‐さき【舌先】

した‐さく【下作】

(→)小作こさくに同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「此の藁葺は忠三郎とて―あてた小百姓」

した‐ざさえ【下支え】‥ザサヘ

①下から支えること。また、そのもの。

②相場が一定水準以下には下がらないこと、また、下落しないように買いに出ること。

した‐ざや【下鞘】

①太刀の鞘袋のこと。

②(取引用語)ある物の相場が他の物の相場より安いこと。また中限なかぎりが当限とうぎりより安く、先限さきぎりが中限より安いこと。↔上鞘うわざや

した‐ざわり【舌触り】‥ザハリ

食物などが舌にさわった感じ。「ざらっとした―」「とろけるような―」

」、「志」「思」などの下の「心」の称。

した‐ごしらえ【下拵え】‥ゴシラヘ

①あらかじめ準備すること。下準備。「祭りの―」

②ざっと大まかにこしらえておくこと。「料理の―」

した‐ごや【下小屋】

大工・石工などが下ごしらえをするための、仮に建てた小屋。

した‐ごろも【下衣】

下着。万葉集15「しろたへのあが―失はず」

した‐ごわ・し【舌強し】‥ゴハシ

〔形ク〕

舌がこわばって思うように言えない。源平盛衰記27「―・うして思ふ事をも云ひ置かず」

した‐ざいく【下細工】

下ごしらえの細工。また、その職人。

した‐さき【舌先】

①舌のさき。舌端。

②くちさき。口頭。ことば。「―で言いくるめる」

⇒したさき‐さんずん【舌先三寸】

したさき‐さんずん【舌先三寸】

(3寸ほどの小さい舌の意)くちさきだけで心のこもらない言葉。おしゃべり。「舌三寸」とも。「―で人をまるめこむ」

⇒した‐さき【舌先】

した‐さく【下作】

(→)小作こさくに同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「此の藁葺は忠三郎とて―あてた小百姓」

した‐ざさえ【下支え】‥ザサヘ

①下から支えること。また、そのもの。

②相場が一定水準以下には下がらないこと、また、下落しないように買いに出ること。

した‐ざや【下鞘】

①太刀の鞘袋のこと。

②(取引用語)ある物の相場が他の物の相場より安いこと。また中限なかぎりが当限とうぎりより安く、先限さきぎりが中限より安いこと。↔上鞘うわざや

した‐ざわり【舌触り】‥ザハリ

食物などが舌にさわった感じ。「ざらっとした―」「とろけるような―」

した‐ぐる・し【下苦し】

〔形シク〕

(「下」は心の意)心の中で苦しく思う。曾丹集「をし鳥の…―・しとは知るらめや人」

した‐ぐるま【舌車】

しゃべりたてること。弁舌を弄すること。口車。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「おつと自慢の―口にまはせど川勝はしぶい顔」

した‐けい【下罫】

文字を書く時、行ぎょうがよく整うように紙の下に敷いて字配りの標準とする罫。

した‐げいこ【下稽古】

晴れの場でする物事を前もって練習すること。本舞台へ上のぼせる前の予習。前稽古。「―を積む」

した‐けんぶん【下検分】

前もって検査すること。下検査。下見。「会場の―」

じ‐だこ【字凧】

太い文字または籠字かごじで「龍」などの文字を書いた凧。→絵凧

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

した‐ぐる・し【下苦し】

〔形シク〕

(「下」は心の意)心の中で苦しく思う。曾丹集「をし鳥の…―・しとは知るらめや人」

した‐ぐるま【舌車】

しゃべりたてること。弁舌を弄すること。口車。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「おつと自慢の―口にまはせど川勝はしぶい顔」

した‐けい【下罫】

文字を書く時、行ぎょうがよく整うように紙の下に敷いて字配りの標準とする罫。

した‐げいこ【下稽古】

晴れの場でする物事を前もって練習すること。本舞台へ上のぼせる前の予習。前稽古。「―を積む」

した‐けんぶん【下検分】

前もって検査すること。下検査。下見。「会場の―」

じ‐だこ【字凧】

太い文字または籠字かごじで「龍」などの文字を書いた凧。→絵凧

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

祝凧(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

祝凧(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

した‐ごい【下恋】‥ゴヒ

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋うこと。万葉集17「―にいつかもこむと待たすらむ」

した‐こが・る【下焦る】

〔自下二〕

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋いこがれる。忠岑集「わび人の心のうちをくらぶるにふじの山とぞ―・れける」

した‐こき【舌扱き】

(→)「したかき(舌掻)」に同じ。

した‐ごころ【下心】

①心のそこ(で考えていること)。本心。万葉集1「あま少女らが焼くしほの思ひそ焼くるわが―」

②かねて心に期すること。かねてのたくらみ。特に、わるだくみ。狂言、水汲新発意「ちと―あつてしたことでござる」。「―が見えている」

③格言などの裏の意味。寓意。〈日葡辞書〉

④漢字の脚あしの一つ。「恭」「慕」などの下の「

した‐ごい【下恋】‥ゴヒ

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋うこと。万葉集17「―にいつかもこむと待たすらむ」

した‐こが・る【下焦る】

〔自下二〕

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋いこがれる。忠岑集「わび人の心のうちをくらぶるにふじの山とぞ―・れける」

した‐こき【舌扱き】

(→)「したかき(舌掻)」に同じ。

した‐ごころ【下心】

①心のそこ(で考えていること)。本心。万葉集1「あま少女らが焼くしほの思ひそ焼くるわが―」

②かねて心に期すること。かねてのたくらみ。特に、わるだくみ。狂言、水汲新発意「ちと―あつてしたことでござる」。「―が見えている」

③格言などの裏の意味。寓意。〈日葡辞書〉

④漢字の脚あしの一つ。「恭」「慕」などの下の「 」、「志」「思」などの下の「心」の称。

した‐ごしらえ【下拵え】‥ゴシラヘ

①あらかじめ準備すること。下準備。「祭りの―」

②ざっと大まかにこしらえておくこと。「料理の―」

した‐ごや【下小屋】

大工・石工などが下ごしらえをするための、仮に建てた小屋。

した‐ごろも【下衣】

下着。万葉集15「しろたへのあが―失はず」

した‐ごわ・し【舌強し】‥ゴハシ

〔形ク〕

舌がこわばって思うように言えない。源平盛衰記27「―・うして思ふ事をも云ひ置かず」

した‐ざいく【下細工】

下ごしらえの細工。また、その職人。

した‐さき【舌先】

①舌のさき。舌端。

②くちさき。口頭。ことば。「―で言いくるめる」

⇒したさき‐さんずん【舌先三寸】

したさき‐さんずん【舌先三寸】

(3寸ほどの小さい舌の意)くちさきだけで心のこもらない言葉。おしゃべり。「舌三寸」とも。「―で人をまるめこむ」

⇒した‐さき【舌先】

した‐さく【下作】

(→)小作こさくに同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「此の藁葺は忠三郎とて―あてた小百姓」

した‐ざさえ【下支え】‥ザサヘ

①下から支えること。また、そのもの。

②相場が一定水準以下には下がらないこと、また、下落しないように買いに出ること。

した‐ざや【下鞘】

①太刀の鞘袋のこと。

②(取引用語)ある物の相場が他の物の相場より安いこと。また中限なかぎりが当限とうぎりより安く、先限さきぎりが中限より安いこと。↔上鞘うわざや

した‐ざわり【舌触り】‥ザハリ

食物などが舌にさわった感じ。「ざらっとした―」「とろけるような―」

」、「志」「思」などの下の「心」の称。

した‐ごしらえ【下拵え】‥ゴシラヘ

①あらかじめ準備すること。下準備。「祭りの―」

②ざっと大まかにこしらえておくこと。「料理の―」

した‐ごや【下小屋】

大工・石工などが下ごしらえをするための、仮に建てた小屋。

した‐ごろも【下衣】

下着。万葉集15「しろたへのあが―失はず」

した‐ごわ・し【舌強し】‥ゴハシ

〔形ク〕

舌がこわばって思うように言えない。源平盛衰記27「―・うして思ふ事をも云ひ置かず」

した‐ざいく【下細工】

下ごしらえの細工。また、その職人。

した‐さき【舌先】

①舌のさき。舌端。

②くちさき。口頭。ことば。「―で言いくるめる」

⇒したさき‐さんずん【舌先三寸】

したさき‐さんずん【舌先三寸】

(3寸ほどの小さい舌の意)くちさきだけで心のこもらない言葉。おしゃべり。「舌三寸」とも。「―で人をまるめこむ」

⇒した‐さき【舌先】

した‐さく【下作】

(→)小作こさくに同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「此の藁葺は忠三郎とて―あてた小百姓」

した‐ざさえ【下支え】‥ザサヘ

①下から支えること。また、そのもの。

②相場が一定水準以下には下がらないこと、また、下落しないように買いに出ること。

した‐ざや【下鞘】

①太刀の鞘袋のこと。

②(取引用語)ある物の相場が他の物の相場より安いこと。また中限なかぎりが当限とうぎりより安く、先限さきぎりが中限より安いこと。↔上鞘うわざや

した‐ざわり【舌触り】‥ザハリ

食物などが舌にさわった感じ。「ざらっとした―」「とろけるような―」

大辞林の検索結果 (3)

し-たく【支度・仕度】🔗⭐🔉

し-たく [0] 【支度・仕度】 (名)スル

(1)準備すること。用意すること。「食事の―をする」

(2)外出などのために服装を整えること。身支度。「旅―」

(3)食事をすること。「これから精養軒で―をしようと/うづまき(敏)」

(4)あらかじめ見積もること。計算すること。「石つくりの御子は心の―ある人にて/竹取」

したく-きん【支度金】🔗⭐🔉

したく-きん [0] 【支度金】

準備や用意に必要な金。就職や嫁入りなどの準備に要する金。支度料。

したく【支度】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「支度」で始まるの検索結果。