複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (3)

くま‐で【熊手】🔗⭐🔉

くま‐で【熊手】

①長い柄のさきにクマの爪のような鉄爪を数個並べつけたもので、平安末期以来、戦陣で敵をひっかけて捕らえるのに用いた武器。鉄搭てっとう。平家物語8「遠きをば弓で射、近きをば太刀で切り、―にかけてとるもあり」

②穀物・落葉などを掻き寄せる竹製の道具。さで掻き。

③竹製の熊手に、おかめの面、模造小判などを飾りつけたもの。年中の福徳をかきよせる縁起物として、東京の酉とりの市で売る。〈[季]冬〉

④強欲な人のたとえ。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「―よ欲よと言はるるも口惜しし」

⇒くまで‐しょう【熊手性】

⇒くまで‐ばば【熊手婆】

くまで‐しょう【熊手性】‥シヤウ🔗⭐🔉

くまで‐しょう【熊手性】‥シヤウ

欲深い性質。浄瑠璃、心中二つ腹帯「生れ付いたる―、今度の起りも根が慾から」

⇒くま‐で【熊手】

くまで‐ばば【熊手婆】🔗⭐🔉

くまで‐ばば【熊手婆】

(近世語)(熊手のようにかき出すとして)産婆を卑しめていう語。

⇒くま‐で【熊手】

大辞林の検索結果 (4)

くま-で【熊手】🔗⭐🔉

くま-で [0][3] 【熊手】

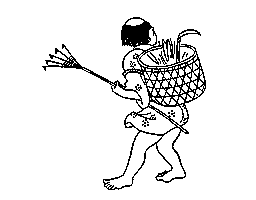

(1)長い柄(エ)の先に,熊の手のような先端を爪状に曲げた細い竹を何本もつけた道具。落ち葉などをかき集めるのに使う。

(2)竹で作った熊手{(1)}に,おかめの面や小判・枡(マス)などをつけたもの。酉(トリ)の市(イチ)で売る。お金や幸福をかき集めるという縁起のよい飾り物。[季]冬。《病む人に買うてもどりし―かな/虚子》

(3)長い柄の先に鉄の爪数個をつけたもの。水上では舟や浮遊物などを引き寄せる舟道具,戦場では敵を馬から引き落とし,盾や塀を引き倒し,あるいは高所に登る際に用いる武具。また,相手を取りおさえるのに用いる捕り物道具。

(4)欲張りな人のたとえ。「―よ,欲よと言はるるも口惜しし/浄瑠璃・淀鯉(上)」

熊手(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

くまで-しょう【熊手性】🔗⭐🔉

くまで-しょう ―シヤウ 【熊手性】

欲張りな性質。強欲。「生れ付いたる―,今度の起りも根が慾から/浄瑠璃・二つ腹帯」

くまで-ばば【熊手婆】🔗⭐🔉

くまで-ばば 【熊手婆】

(1)熊手性(クマデシヨウ)の老女。非常に欲深な老女。

(2)〔熊手のように子供をかき出す意から〕

産婆の異名。

くまで【熊手】(和英)🔗⭐🔉

くまで【熊手】

a rake.→英和

〜で掻(か)く rake.

広辞苑+大辞林に「熊手」で始まるの検索結果。