複数辞典一括検索+![]()

![]()

あげ-ぶた [0] 【上げ蓋】🔗⭐🔉

あげ-ぶた [0] 【上げ蓋】

「上げ板(イタ){(1)}」に同じ。

あげ-ぶたい [3] 【揚(げ)舞台】🔗⭐🔉

あげ-ぶたい [3] 【揚(げ)舞台】

二重舞台の上方(カミガタ)での呼称。

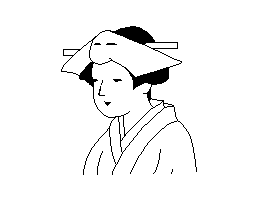

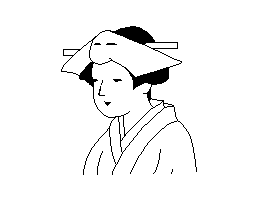

あげ-ぼうし 【揚(げ)帽子】🔗⭐🔉

あげ-ぼうし 【揚(げ)帽子】

江戸時代の,女性のかぶりもの。布の中央を前髪にかぶせ,両端を髷(マゲ)の後ろに回してとめる。外出時の塵(チリ)よけ。のち,角隠しへ変化。

揚げ帽子

[図]

[図]

[図]

[図]

あけ-ぼの [0] 【曙】🔗⭐🔉

あけ-ぼの [0] 【曙】

夜がほのぼのと明ける頃。夜空がほのかに明るんでくる頃。暁(アカツキ)の終わり頃。ほのぼのあけ。しののめ。

あけぼの-いろ [0] 【曙色】🔗⭐🔉

あけぼの-いろ [0] 【曙色】

黄色を帯びた淡紅色。東雲(シノノメ)色。

あけぼの-すぎ [4] 【曙杉】🔗⭐🔉

あけぼの-すぎ [4] 【曙杉】

メタセコイアの別名。

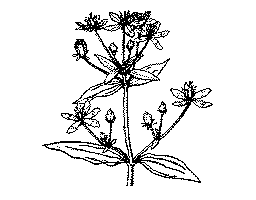

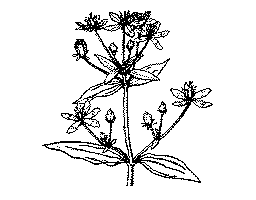

あけぼの-そう ―サウ [0] 【曙草】🔗⭐🔉

あけぼの-そう ―サウ [0] 【曙草】

リンドウ科の越年草。山地の水辺に生える。高さ約1メートル。四角い茎に三本の主脈のある長卵形の葉を対生する。夏から秋に白色の花を開く。

曙草

[図]

[図]

[図]

[図]

あけぼの-ぞめ [0] 【曙染(め)】🔗⭐🔉

あけぼの-ぞめ [0] 【曙染(め)】

紅・紫・藍(アイ)・鼠などの色を,着物の上へゆくほど次第に濃く,曙の空の色のようにぼかし染めにしたもの。裾(スソ)の部分は白く残し,友禅模様を描くのが通例。朧(オボロ)染めに同じとも。

あけぼの-づけ [0] 【曙漬け】🔗⭐🔉

あけぼの-づけ [0] 【曙漬け】

食紅や酢などを用い,材料の表面を淡く赤色に染めた漬け物。

あけぼの-つつじ [6][5] 【曙躑躅】🔗⭐🔉

あけぼの-つつじ [6][5] 【曙躑躅】

ツツジ科の小高木または低木。楕円形の葉を枝先に五個ずつ輪生状につける。春,葉に先立って,径約5センチメートルの濃桃色・淡紅色の鐘形の花を枝先に一つずつつける。

あけぼの-ぬり [0] 【曙塗(り)】🔗⭐🔉

あけぼの-ぬり [0] 【曙塗(り)】

漆を塗る手法の一。赤漆の上に黒漆を塗り,部分的に下の赤を研ぎ出す。

大辞林 ページ 137994。