複数辞典一括検索+![]()

![]()

あげ-まき [2] 【総角・揚巻】🔗⭐🔉

あげ-まき [2] 【総角・揚巻】

(1)古代の少年の髪形。頭髪を中央から二分し,耳の上で輪の形に束ね,二本の角のように結ったもの。また,その髪形の少年。角髪(ツノガミ)。

(2)「揚巻結び」の略。

(3)鎧(ヨロイ)の背や兜(カブト)の鉢の後ろの環につけた,揚巻結びの緒。

→大鎧(オオヨロイ)

(4)海産の二枚貝。殻長約10センチメートルの,両端の開いた円筒形。殻の表面は黄土色の殻皮でおおわれる。水管は{(1)}に似ている。食用。有明海,瀬戸内海などの浅瀬に分布。アゲマキガイ。

(5)明治初期の女性の髪形。束髪の一種。髪を全部頭頂にまとめて巻き込み,ピンでとめる。

(6)(「総角」と書く)源氏物語の巻名。第四七帖。宇治十帖の一。

あげまき-つけ-の-いた [0]-[1] 【総角付の板】🔗⭐🔉

あげまき-つけ-の-いた [0]-[1] 【総角付の板】

鎧(ヨロイ)の部分の名。胴の背の二枚目の板。環を打って総角の緒をつけるところからいう。逆板(サカイタ)。

あげまき-むすび [5] 【揚巻結び】🔗⭐🔉

あげまき-むすび [5] 【揚巻結び】

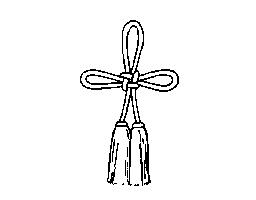

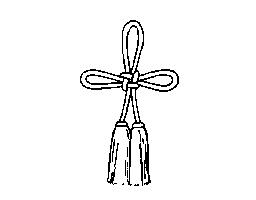

ひもの結び方の一。左右に輪を出し,中を石畳のようにした飾り結び。鎧(ヨロイ)・御簾(ミス)などに用いる。あげまき。

揚巻結び

[図]

[図]

[図]

[図]

あげまき 【揚巻】🔗⭐🔉

あげまき 【揚巻】

歌舞伎「助六(スケロク)」で,助六の愛人である遊女の名。京都で万屋助六と心中した島原の遊女揚巻がモデル。

あげ-まく [0][2] 【揚(げ)幕】🔗⭐🔉

あげ-まく [0][2] 【揚(げ)幕】

(1)能舞台で,橋懸(ハシガ)かりと鏡の間との境にある幕。切り幕。お幕。

→能舞台

(2)歌舞伎で,花道への出入り口の幕。

あげ-まさり 【上げ優り】🔗⭐🔉

あげ-まさり 【上げ優り】

元服して髪を上げた顔かたちが,以前よりまさって見えること。

⇔上げ劣り

「いづれもいと美しき御―也/増鏡(老のなみ)」

あげまつ 【上松】🔗⭐🔉

あげまつ 【上松】

長野県木曾郡の町。中山道の宿駅の一。木曾谷の木材を集散し,製材業が盛ん。近くに奇勝寝覚(ネザメ)の床・木曾の桟(カケハシ)跡がある。

大辞林 ページ 137995。