複数辞典一括検索+![]()

![]()

いさり-おぶね ―ヲ― 【漁り小舟】🔗⭐🔉

いさり-おぶね ―ヲ― 【漁り小舟】

漁をする小舟。「浪のよる―の見えつるは/夫木 33」

いさり-び [3][0] 【漁り火】🔗⭐🔉

いさり-び [3][0] 【漁り火】

夜,魚を誘い寄せるため舟の上で焚(タ)く火。ぎょか。

いさり-び-の 【漁り火の】 (枕詞)🔗⭐🔉

いさり-び-の 【漁り火の】 (枕詞)

「ほ」「ほのか」にかかる。「―夜はほのかにかくしつつ/後撰(恋二)」

いさり-ぶね [4] 【漁り船】🔗⭐🔉

いさり-ぶね [4] 【漁り船】

魚をとる船。漁船。

い-ざり  ― [0] 【躄・膝行】🔗⭐🔉

― [0] 【躄・膝行】🔗⭐🔉

い-ざり  ― [0] 【躄・膝行】

〔動詞「躄(イザ)る」の連用形から〕

(1)膝や尻をついて移動すること。

(2)足が立たない人。

― [0] 【躄・膝行】

〔動詞「躄(イザ)る」の連用形から〕

(1)膝や尻をついて移動すること。

(2)足が立たない人。

― [0] 【躄・膝行】

〔動詞「躄(イザ)る」の連用形から〕

(1)膝や尻をついて移動すること。

(2)足が立たない人。

― [0] 【躄・膝行】

〔動詞「躄(イザ)る」の連用形から〕

(1)膝や尻をついて移動すること。

(2)足が立たない人。

いざり-うお  ―ウヲ [3] 【躄魚】🔗⭐🔉

―ウヲ [3] 【躄魚】🔗⭐🔉

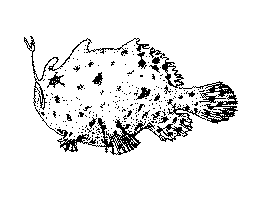

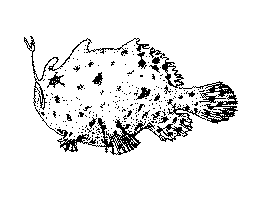

いざり-うお  ―ウヲ [3] 【躄魚】

アンコウ目の海魚。全長10センチメートルほど。黄褐色に黒い斑紋があり,全身に微細な突起が散在する。アンコウのように小魚をおびき寄せて食い,外敵を威嚇(イカク)するため腹部を大きくふくらませる習性がある。胸びれと腹びれを使って海底を移動する。観賞魚。本州中部以南に分布。

躄魚

―ウヲ [3] 【躄魚】

アンコウ目の海魚。全長10センチメートルほど。黄褐色に黒い斑紋があり,全身に微細な突起が散在する。アンコウのように小魚をおびき寄せて食い,外敵を威嚇(イカク)するため腹部を大きくふくらませる習性がある。胸びれと腹びれを使って海底を移動する。観賞魚。本州中部以南に分布。

躄魚

[図]

[図]

―ウヲ [3] 【躄魚】

アンコウ目の海魚。全長10センチメートルほど。黄褐色に黒い斑紋があり,全身に微細な突起が散在する。アンコウのように小魚をおびき寄せて食い,外敵を威嚇(イカク)するため腹部を大きくふくらませる習性がある。胸びれと腹びれを使って海底を移動する。観賞魚。本州中部以南に分布。

躄魚

―ウヲ [3] 【躄魚】

アンコウ目の海魚。全長10センチメートルほど。黄褐色に黒い斑紋があり,全身に微細な突起が散在する。アンコウのように小魚をおびき寄せて食い,外敵を威嚇(イカク)するため腹部を大きくふくらませる習性がある。胸びれと腹びれを使って海底を移動する。観賞魚。本州中部以南に分布。

躄魚

[図]

[図]

いざり-ばた  ― [3][0] 【躄機・居坐機】🔗⭐🔉

― [3][0] 【躄機・居坐機】🔗⭐🔉

いざり-ばた  ― [3][0] 【躄機・居坐機】

手織機の一。経(タテ)糸の一端を腰につけて緊張を調節し,足で操作して綜絖(ソウコウ)を上下する。

― [3][0] 【躄機・居坐機】

手織機の一。経(タテ)糸の一端を腰につけて緊張を調節し,足で操作して綜絖(ソウコウ)を上下する。

― [3][0] 【躄機・居坐機】

手織機の一。経(タテ)糸の一端を腰につけて緊張を調節し,足で操作して綜絖(ソウコウ)を上下する。

― [3][0] 【躄機・居坐機】

手織機の一。経(タテ)糸の一端を腰につけて緊張を調節し,足で操作して綜絖(ソウコウ)を上下する。

いざり-まつ  ― [3] 【躄松】🔗⭐🔉

― [3] 【躄松】🔗⭐🔉

いざり-まつ  ― [3] 【躄松】

ハイマツの異名。

― [3] 【躄松】

ハイマツの異名。

― [3] 【躄松】

ハイマツの異名。

― [3] 【躄松】

ハイマツの異名。

いざり-かつごろう  ザリカツゴラウ 【躄勝五郎】🔗⭐🔉

ザリカツゴラウ 【躄勝五郎】🔗⭐🔉

いざり-かつごろう  ザリカツゴラウ 【躄勝五郎】

人形浄瑠璃「箱根霊験躄仇討(イザリノアダウチ)」の主人公。

ザリカツゴラウ 【躄勝五郎】

人形浄瑠璃「箱根霊験躄仇討(イザリノアダウチ)」の主人公。

ザリカツゴラウ 【躄勝五郎】

人形浄瑠璃「箱根霊験躄仇討(イザリノアダウチ)」の主人公。

ザリカツゴラウ 【躄勝五郎】

人形浄瑠璃「箱根霊験躄仇討(イザリノアダウチ)」の主人公。

いさ・る 【漁る】 (動ラ四)🔗⭐🔉

いさ・る 【漁る】 (動ラ四)

〔平安時代以前は「いざる」と濁音〕

漁をする。魚や貝をとる。すなどる。「海原の沖辺にともし―・る火は/万葉 3648」

い-ざる 【 ・

・ 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

い-ざる 【 ・

・ 】

竹を編んで作った器。ざる。[新撰字鏡]

】

竹を編んで作った器。ざる。[新撰字鏡]

・

・ 】

竹を編んで作った器。ざる。[新撰字鏡]

】

竹を編んで作った器。ざる。[新撰字鏡]

い-ざ・る  ― [2][0] 【躄る・膝行る】 (動ラ五[四])🔗⭐🔉

― [2][0] 【躄る・膝行る】 (動ラ五[四])🔗⭐🔉

い-ざ・る  ― [2][0] 【躄る・膝行る】 (動ラ五[四])

〔「居さる」の意〕

(1)座ったまま移動する。足を立てず,膝(ヒザ)をついて前へ進む。「―・って近寄る」

(2)物が置かれた場所からずれ動く。「棚の花瓶が横へ―・る」

(3)舟が浅瀬をのろのろ進む。「川の水なければ,―・りにのみぞ―・る/土左」

― [2][0] 【躄る・膝行る】 (動ラ五[四])

〔「居さる」の意〕

(1)座ったまま移動する。足を立てず,膝(ヒザ)をついて前へ進む。「―・って近寄る」

(2)物が置かれた場所からずれ動く。「棚の花瓶が横へ―・る」

(3)舟が浅瀬をのろのろ進む。「川の水なければ,―・りにのみぞ―・る/土左」

― [2][0] 【躄る・膝行る】 (動ラ五[四])

〔「居さる」の意〕

(1)座ったまま移動する。足を立てず,膝(ヒザ)をついて前へ進む。「―・って近寄る」

(2)物が置かれた場所からずれ動く。「棚の花瓶が横へ―・る」

(3)舟が浅瀬をのろのろ進む。「川の水なければ,―・りにのみぞ―・る/土左」

― [2][0] 【躄る・膝行る】 (動ラ五[四])

〔「居さる」の意〕

(1)座ったまま移動する。足を立てず,膝(ヒザ)をついて前へ進む。「―・って近寄る」

(2)物が置かれた場所からずれ動く。「棚の花瓶が横へ―・る」

(3)舟が浅瀬をのろのろ進む。「川の水なければ,―・りにのみぞ―・る/土左」

大辞林 ページ 138652。