複数辞典一括検索+![]()

![]()

いし-だいく [3] 【石大工】🔗⭐🔉

いし-だいく [3] 【石大工】

石工(イシク)。また,その棟梁(トウリヨウ)。

い-したう-や ―シタフ― (枕詞)🔗⭐🔉

い-したう-や ―シタフ― (枕詞)

「あまはせづかひ」にかかる。語義・かかり方未詳。「―天馳使(アマハセヅカイ)/古事記(上)」

〔「い」は接頭語,「や」は間投助詞。「い慕ふや」の意か〕

いし-だか [0][3] 【石高】 (名・形動)🔗⭐🔉

いし-だか [0][3] 【石高】 (名・形動)

道路に石が多く,でこぼこなさま。「―ナミチ/日葡」

いしだか-みち 【石高道】🔗⭐🔉

いしだか-みち 【石高道】

石が多くて,でこぼこの道。「―をたどり行くほどに/滑稽本・膝栗毛(初)」

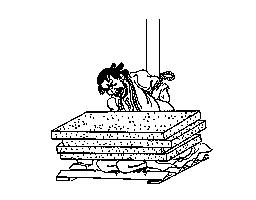

いし-だき [0] 【石抱き】🔗⭐🔉

いし-だき [0] 【石抱き】

江戸時代の拷問の一。三角の材を並べた,算盤(ソロバン)と称する台の上に人を正座させ,ひざの上に重い石板をのせ,白状しないとだんだん石の数を多くして,責めつける方法。笞(ムチ)打ちで白状しない者に対して行なった。算木責め。算盤責め。いしだかせ。

石抱き

[図]

[図]

[図]

[図]

いし-たたき [3] 【石叩き・石敲き】🔗⭐🔉

いし-たたき [3] 【石叩き・石敲き】

(1)槌(ツチ)で鉱石を砕くこと。また,その槌。

(2)〔尾を上下に振る習性から〕

セキレイの異名。[季]秋。

いし-だたみ [3] 【石畳・甃】🔗⭐🔉

いし-だたみ [3] 【石畳・甃】

(1)板石を敷き詰めたところ。「―の道」

(2)石段。

(3)「市松{(1)}」に同じ。

(4)家紋の一。正方形や長方形を組み合わせたもの。

(5)海産の巻貝。殻高は3センチメートル内外で,球卵形。殻表は黒緑色で,{(1)}のような刻み目がある。北海道南部以南に広く分布し,岩礁に多い。

いし-だて [0] 【石立て】🔗⭐🔉

いし-だて [0] 【石立て】

〔平安・鎌倉時代の語〕

(1)庭作り。

(2)石立(イシダテ)僧。

大辞林 ページ 138674。