複数辞典一括検索+![]()

![]()

いわ-うめ イハ― [2] 【岩梅】🔗⭐🔉

いわ-うめ イハ― [2] 【岩梅】

イワウメ科の常緑小低木。草本状で,多数が集まって高山の岩をおおう。高さ約5センチメートル。葉は革質で狭倒卵形。七月,茎頂に上向きに白色で先の五裂する鐘形花を開く。吹詰草(フキツメソウ)。助六一薬(スケロクイチヤク)。

いわ-えのぐ イハ ノグ [3] 【岩絵の具】🔗⭐🔉

ノグ [3] 【岩絵の具】🔗⭐🔉

いわ-えのぐ イハ ノグ [3] 【岩絵の具】

東洋画の顔料。天然の鉱物を粉末にし,精製・乾燥させた絵の具。紺青(コンジヨウ)・群青(グンジヨウ)・緑青(ロクシヨウ)など。水に溶けないので,膠(ニカワ)にまぜて用いる。最近は,人工のものもある。岩物(イワモノ)。

ノグ [3] 【岩絵の具】

東洋画の顔料。天然の鉱物を粉末にし,精製・乾燥させた絵の具。紺青(コンジヨウ)・群青(グンジヨウ)・緑青(ロクシヨウ)など。水に溶けないので,膠(ニカワ)にまぜて用いる。最近は,人工のものもある。岩物(イワモノ)。

ノグ [3] 【岩絵の具】

東洋画の顔料。天然の鉱物を粉末にし,精製・乾燥させた絵の具。紺青(コンジヨウ)・群青(グンジヨウ)・緑青(ロクシヨウ)など。水に溶けないので,膠(ニカワ)にまぜて用いる。最近は,人工のものもある。岩物(イワモノ)。

ノグ [3] 【岩絵の具】

東洋画の顔料。天然の鉱物を粉末にし,精製・乾燥させた絵の具。紺青(コンジヨウ)・群青(グンジヨウ)・緑青(ロクシヨウ)など。水に溶けないので,膠(ニカワ)にまぜて用いる。最近は,人工のものもある。岩物(イワモノ)。

いわ・える イハヘル [3][2] 【結える】 (動ア下一)[文]ハ下二 いは・ふ🔗⭐🔉

いわ・える イハヘル [3][2] 【結える】 (動ア下一)[文]ハ下二 いは・ふ

「ゆわえる」の転。「縄で―・える」

いわ-えん ― ン 【頤和園】🔗⭐🔉

ン 【頤和園】🔗⭐🔉

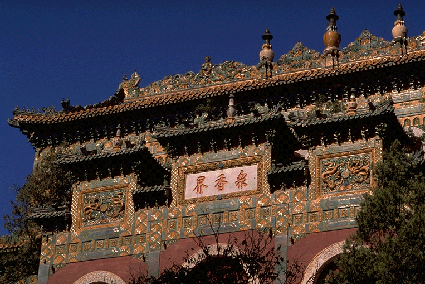

いわ-えん ― ン 【頤和園】

中国,北京(ペキン)の北西にある清朝の大庭園。乾隆帝以来の離宮が1860年英仏軍に焼き払われたのを,88年西太后が再建し頤和園と名づけた。万寿山と昆明池をめぐる雄大な名園。イーホー-ユワン。

頤和園

ン 【頤和園】

中国,北京(ペキン)の北西にある清朝の大庭園。乾隆帝以来の離宮が1860年英仏軍に焼き払われたのを,88年西太后が再建し頤和園と名づけた。万寿山と昆明池をめぐる雄大な名園。イーホー-ユワン。

頤和園

[カラー図版]

[カラー図版]

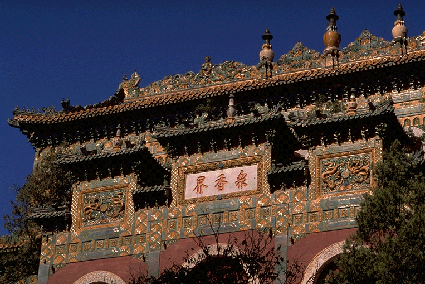

ン 【頤和園】

中国,北京(ペキン)の北西にある清朝の大庭園。乾隆帝以来の離宮が1860年英仏軍に焼き払われたのを,88年西太后が再建し頤和園と名づけた。万寿山と昆明池をめぐる雄大な名園。イーホー-ユワン。

頤和園

ン 【頤和園】

中国,北京(ペキン)の北西にある清朝の大庭園。乾隆帝以来の離宮が1860年英仏軍に焼き払われたのを,88年西太后が再建し頤和園と名づけた。万寿山と昆明池をめぐる雄大な名園。イーホー-ユワン。

頤和園

[カラー図版]

[カラー図版]

いわ-お イハホ [0] 【巌】🔗⭐🔉

いわ-お イハホ [0] 【巌】

大きな岩。大盤石。「―のように立ちはだかる」「さざれ石の―となりて苔(コケ)のむすまで」

いわ-おこし イハ― [3][4] 【岩

】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

いわ-おこし イハ― [3][4] 【岩

】

〔「おこし」のかたさを「岩」で強調した語〕

粟(アワ)おこしの別名。

】

〔「おこし」のかたさを「岩」で強調した語〕

粟(アワ)おこしの別名。

】

〔「おこし」のかたさを「岩」で強調した語〕

粟(アワ)おこしの別名。

】

〔「おこし」のかたさを「岩」で強調した語〕

粟(アワ)おこしの別名。

いわ-おもだか イハ― [4] 【岩沢瀉】🔗⭐🔉

いわ-おもだか イハ― [4] 【岩沢瀉】

ウラボシ科の常緑シダ。山地の岩上に着生し高さ約20センチメートル。葉は掌状で革質,長い葉柄がある。裏面に粒状の胞子嚢(ノウ)を密生する。

大辞林 ページ 139089。