複数辞典一括検索+![]()

![]()

おうき ヲウキ 【小右記】🔗⭐🔉

おうき ヲウキ 【小右記】

⇒しょうゆうき(小右記)

おう-き ワウ― 【王圻】🔗⭐🔉

おう-き ワウ― 【王圻】

中国,明代の学者。上海の人。字(アザナ)は元翰(ゲンカン)。馬端臨の「文献通考」の後をうけて「続文献通考」を撰した。著「洪州類稿」「三才図会」など。生没年未詳。

おう-き ワウ― 【王 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

おう-き ワウ― 【王 】

(1632-1717) 中国,清代の画家。字(アザナ)は石谷。南宗・北宗の画風を合一して虞山(グザン)派を開き,画聖と称された。四王呉

】

(1632-1717) 中国,清代の画家。字(アザナ)は石谷。南宗・北宗の画風を合一して虞山(グザン)派を開き,画聖と称された。四王呉 (ゴウン)の一人。

(ゴウン)の一人。

】

(1632-1717) 中国,清代の画家。字(アザナ)は石谷。南宗・北宗の画風を合一して虞山(グザン)派を開き,画聖と称された。四王呉

】

(1632-1717) 中国,清代の画家。字(アザナ)は石谷。南宗・北宗の画風を合一して虞山(グザン)派を開き,画聖と称された。四王呉 (ゴウン)の一人。

(ゴウン)の一人。

おうぎ アフギ [3] 【扇】🔗⭐🔉

おうぎ アフギ [3] 【扇】

〔動詞「あおぐ」の連用形から〕

(1)あおいで涼をとるための道具。竹や木を骨にして一端に軸を通して要(カナメ)とし,それに紙を張り折り畳めるようにしたもの。檜扇(ヒオウギ)とともに平安前期日本で考案された。装身・儀礼用の道具,舞踊の具ともする。せんす。末広。「―をかざす」[季]夏。《老けりな―づかいの小ぜはしき/一茶》

(2)ヒノキなどの薄板をとじて{(1)}の形に作った礼装用の道具。檜扇(ヒオウギ)。

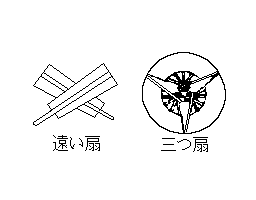

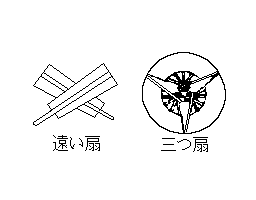

(3)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。

(4)「団扇(ウチワ)」に同じ。「とこしへに夏冬行けや裘(カワゴロモ)―放たぬ山に住む人/万葉 1682」

扇(3)

[図]

[図]

[図]

[図]

――を請(ウ)・く🔗⭐🔉

――を請(ウ)・く

芸事で,伝授の印として,その流儀の扇を授けられる。「能は小畠の―・け/浮世草子・永代蔵 2」

――を鳴ら・す🔗⭐🔉

――を鳴ら・す

(1)扇を打ち鳴らして案内を求める。「戸口によりて―・し給へば/源氏(総角)」

(2)扇で歌の拍子をとる。「或はうそをふき,―・しなどするに/竹取」

おうぎ-あみ アフギ― [3] 【扇網】🔗⭐🔉

おうぎ-あみ アフギ― [3] 【扇網】

扇の形に開く網。四つ手網の一種。

おうぎ-あわせ アフギアハセ [4] 【扇合(わ)せ】🔗⭐🔉

おうぎ-あわせ アフギアハセ [4] 【扇合(わ)せ】

古く宮廷で行われた遊戯の一種。左右に分かれて,互いに詩歌などを書いた扇を出し,判者がその優劣を定めるもの。

大辞林 ページ 139937。

(ハンシヨウヨ)の故事から〕

扇は男女の仲にとって不吉である,の意にいう。

(ハンシヨウヨ)の故事から〕

扇は男女の仲にとって不吉である,の意にいう。