複数辞典一括検索+![]()

![]()

おくびょう-かぜ ―ビヤウ― [3] 【臆病風】🔗⭐🔉

おくびょう-かぜ ―ビヤウ― [3] 【臆病風】

おじけづくこと。臆病な気持ち。「―に吹かれる」

おくびょう-がね ―ビヤウ― 【臆病金】🔗⭐🔉

おくびょう-がね ―ビヤウ― 【臆病金】

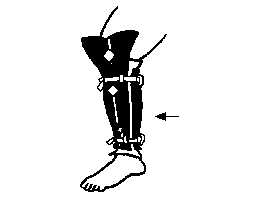

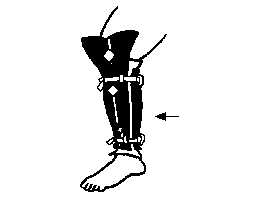

室町時代に盛行した大立挙(オオタテアゲ)の臑当(スネア)ての,後ろのすき間に当てる細長い鉄板。

臆病金

[図]

[図]

[図]

[図]

おくびょう-がみ ―ビヤウ― [3][0] 【臆病神】🔗⭐🔉

おくびょう-がみ ―ビヤウ― [3][0] 【臆病神】

とりつくと臆病な心を起こさせるという神。「―にとりつかれる」

おくびょう-ぐち ―ビヤウ― [3] 【臆病口】🔗⭐🔉

おくびょう-ぐち ―ビヤウ― [3] 【臆病口】

(1)能舞台正面の鏡板の向かって右わきにある,切り戸口の別称。

→能舞台

(2)歌舞伎で,能舞台を模した装置(松羽目)を施した場合,上手(カミテ)奥にある引き戸の小さい出入り口。古くは上下の大臣柱の後ろの出入り口をいい,黒幕を張ってあった。

おくびょう-まど ―ビヤウ― [5] 【臆病窓】🔗⭐🔉

おくびょう-まど ―ビヤウ― [5] 【臆病窓】

用心のために戸に作りつけてある小窓。開け閉めができ,夜はそこから来客の様子をのぞいたり,商品や金銭の受け渡しをしたりする。

おく-ふか・い [4] 【奥深い】 (形)[文]ク おくふか・し🔗⭐🔉

おく-ふか・い [4] 【奥深い】 (形)[文]ク おくふか・し

〔「おくぶかい」とも〕

(1)入り口から中の方へずっと続いている。奥が深い。奥行がある。奥まっている。「―・い森」

(2)深い意味がある。深遠である。「―・い真理」

[派生] ――さ(名)

おく-ぼうず ―バウズ [3] 【奥坊主】🔗⭐🔉

おく-ぼうず ―バウズ [3] 【奥坊主】

江戸幕府の職名。江戸城の奥向きにいて茶室を管理し,将軍の茶,諸侯の接待・給仕などを担当した坊主。小納戸(コナンド)坊主。

お-くま [0] 【御 ・御供米】🔗⭐🔉

・御供米】🔗⭐🔉

お-くま [0] 【御 ・御供米】

「くましね」に同じ。

・御供米】

「くましね」に同じ。

・御供米】

「くましね」に同じ。

・御供米】

「くましね」に同じ。

おぐま ヲグマ 【小熊】🔗⭐🔉

おぐま ヲグマ 【小熊】

姓氏の一。

おぐま-ひでお ヲグマヒデヲ 【小熊秀雄】🔗⭐🔉

おぐま-ひでお ヲグマヒデヲ 【小熊秀雄】

(1901-1940) 詩人。小樽生まれ。プロレタリア詩人として活躍。肺結核で死去。著「飛ぶ橇」「流民詩集」

おく-ま・る [3] 【奥まる】 (動ラ五[四])🔗⭐🔉

おく-ま・る [3] 【奥まる】 (動ラ五[四])

(1)奥深くなっている。奥深い所に位置している。「―・った座敷」

(2)おくゆかしい心をもっている。「―・りたる人ざまにて/源氏(澪標)」

(3)内気である。引っ込み思案である。「ふるめかしう,―・りたる身なれば/和泉式部日記」

大辞林 ページ 140187。