複数辞典一括検索+![]()

![]()

おん-びょう ヲンビヤウ 【瘟病】🔗⭐🔉

おん-びょう ヲンビヤウ 【瘟病】

「うんえき(瘟疫)」に同じ。「―は人を過つ物と聞ゆるから/読本・雨月(菊花の約)」

おんぴょう-もじ オンペウ― [5] 【音標文字】🔗⭐🔉

おんぴょう-もじ オンペウ― [5] 【音標文字】

(1)意味に関係なく,単音または音節を表す記号として使う文字。かな・ローマ字など。表音文字。音字。

(2)発音記号。

おん-びん [0] 【音便】🔗⭐🔉

おん-びん [0] 【音便】

国語学で,発音上の便宜から,単語の一部の音がもとの音とは異なった音に変わる現象をいう。イ音便・ウ音便・促音便・撥音便の四種の区別がある。

おんびん-けい [0] 【音便形】🔗⭐🔉

おんびん-けい [0] 【音便形】

音便によって新たに生じた語形。特に,用言の連用形などが音便によって生じた語形に対していう。「書きて」に対する「書いて」の「書い」,「読みて」に対する「読んで」の「読ん」の類。

おん-びん ヲン― [0] 【穏便】 (名・形動)[文]ナリ🔗⭐🔉

おん-びん ヲン― [0] 【穏便】 (名・形動)[文]ナリ

(1)事件を処理する方法や態度がおだやかなこと。表立たないように,内々で処理する・こと(さま)。「―な処置」「事を―にすます」

(2)手軽で都合のよいさま。「―のところに坐禅す/正法眼蔵」

おんぶ [1] 【負んぶ】 (名)スル🔗⭐🔉

おんぶ [1] 【負んぶ】 (名)スル

〔「おぶう」の転〕

(1)人を背負うこと,また背負われることをいう幼児語。「母親に―する」

(2)人に頼ること。特に,支払いなどを他人に負担してもらうこと。「費用をおやじに―する」

――に抱(ダ)っこ🔗⭐🔉

――に抱(ダ)っこ

すべて他人に頼り切りになること。

おんぶ-ばった [4] 【負んぶ飛蝗】🔗⭐🔉

おんぶ-ばった [4] 【負んぶ飛蝗】

〔交尾時,小さい雄が雌の背に乗った姿が,親が子をおぶっているように見えることからの名〕

直翅目の昆虫。体長は雌が35ミリメートル内外,雄は20ミリメートル内外。体色は緑または褐色。頭部は前方に細く突き出る。日本各地に見られ,中国にも分布。

おん-ぷ [0] 【音符】🔗⭐🔉

おん-ぷ [0] 【音符】

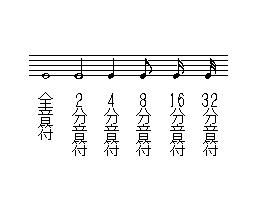

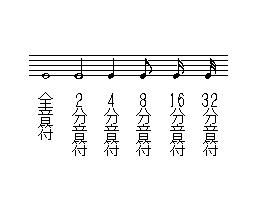

(1)音楽の個々の音を書き表すために用いる記号で,形によって音の相対的な長さを,譜表上の位置によって音高を示す。俗に「おたまじゃくし」と呼ばれる。

(2)漢字・仮名などの文字に対する補助符号。濁音符「゛」,半濁音符「゜」,長音符「ー」,促音符「っ」,反復音符「ゝ」「

」「々」など。

(3)漢字で,字音を示す部分。例えば「鈴」における「令」の部分。

音符(1)

」「々」など。

(3)漢字で,字音を示す部分。例えば「鈴」における「令」の部分。

音符(1)

[図]

[図]

」「々」など。

(3)漢字で,字音を示す部分。例えば「鈴」における「令」の部分。

音符(1)

」「々」など。

(3)漢字で,字音を示す部分。例えば「鈴」における「令」の部分。

音符(1)

[図]

[図]

大辞林 ページ 140599。