複数辞典一括検索+![]()

![]()

かざおり-えぼし ―ヲリ― [5] 【風折烏帽子】🔗⭐🔉

かざおり-えぼし ―ヲリ― [5] 【風折烏帽子】

峰の部分を右または左に斜めに折り伏せた形の烏帽子。右折りは上皇が狩衣とともに用い,左折りは地下(ジゲ)が用いた。かざおり。

風折烏帽子

[図]

[図]

[図]

[図]

かざおり-ちりめん [5] 【風織り縮緬】🔗⭐🔉

かざおり-ちりめん [5] 【風織り縮緬】

緯(ヨコ)糸に強撚糸(ネンシ)と平糸を交互に織り込み横縞状のしぼを表した織物。段縮緬。

かざ-お・る ―ヲル 【風折る】 (動ラ四)🔗⭐🔉

かざ-お・る ―ヲル 【風折る】 (動ラ四)

立烏帽子の峰を風に吹き折られたように折る。「立烏帽子を―・り/謡曲・卒都婆小町」

かざ-おれ ―ヲレ [0] 【風折れ】🔗⭐🔉

かざ-おれ ―ヲレ [0] 【風折れ】

樹木などが風に吹き折られること。かざおり。

かさ-がい ―ガヒ [2] 【笠貝】🔗⭐🔉

かさ-がい ―ガヒ [2] 【笠貝】

(1)海産の巻貝。殻は巻かずに笠を伏せたような形で,殻長8センチメートル,殻高4センチメートル内外。表面は淡黄褐色。小笠原諸島に分布。

(2)殻の形が笠に似ている貝の俗称。ヨメガカサ・カモガイなど。

かさ-かき 【瘡掻き】🔗⭐🔉

かさ-かき 【瘡掻き】

皮膚病にかかっている人。特に,梅毒にかかっている人。かさっかき。

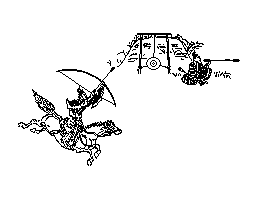

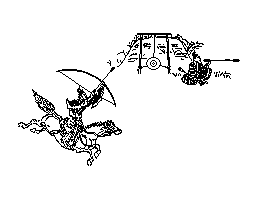

かさ-がけ [0][4] 【笠懸】🔗⭐🔉

かさ-がけ [0][4] 【笠懸】

〔「かさかけ」とも〕

平安時代以来,長く行われた射芸の一。馬に乗って走りながら,2,30メートルの距離から的を射るもの。的は初め笠を用いたが,のちには円板に革を張り,中にわらなどを入れて膨らませたものを用いた。矢は蟇目(ヒキメ)を使う。的間が小笠懸より遠いので,遠笠懸ともいう。

笠懸

[図]

[図]

[図]

[図]

かさがけ-ひきめ [5] 【笠懸蟇目】🔗⭐🔉

かさがけ-ひきめ [5] 【笠懸蟇目】

笠懸で用いる蟇目。犬追物(イヌオウモノ)のものよりは小さく,挫目(ヒシギメ)と呼ばれる縦筋が彫ってある。

かさ-かさ🔗⭐🔉

かさ-かさ

■一■ [1] (副)スル

(1)(多く「と」を伴って)乾いたものが触れ合って発する音を表す語。「がさがさ」よりやや軽い感じの音。かさこそ。「枯れ葉が―(と)音を立てる」

(2)湿り気や油気のないさま。「―した肌」

■二■ [0] (形動)

乾いて潤いのないさま。「手が―になる」「―のパン」

大辞林 ページ 141038。