複数辞典一括検索+![]()

![]()

かっ-ぽじ・る [4] 【掻っ穿じる】 (動ラ五[四])🔗⭐🔉

かっ-ぽじ・る [4] 【掻っ穿じる】 (動ラ五[四])

「ほじる」を強めていう語。「耳の穴を―・ってよく聞けよ」

がっぽり [3] (副)🔗⭐🔉

がっぽり [3] (副)

一時にたくさん入手したり失ったりするさま。「―(と)もうける」「税金に―(と)持って行かれる」

かっぽれ [1]🔗⭐🔉

かっぽれ [1]

(1)〔「カッポレ

甘茶でカッポレ」という囃子詞からの名〕

幕末から明治にかけて流行した俗謡と踊り。鳥羽節から願人坊主の住吉踊りに取り入れられて大道芸とされ,豊年斎梅坊主らによって座敷芸となった。

(2){(1)}を取り入れた歌舞伎舞踊の通称。現行のものは河竹黙阿弥作詩による常磐津「初霞空住吉(ハツガスミソラモスミヨシ)」。

甘茶でカッポレ」という囃子詞からの名〕

幕末から明治にかけて流行した俗謡と踊り。鳥羽節から願人坊主の住吉踊りに取り入れられて大道芸とされ,豊年斎梅坊主らによって座敷芸となった。

(2){(1)}を取り入れた歌舞伎舞踊の通称。現行のものは河竹黙阿弥作詩による常磐津「初霞空住吉(ハツガスミソラモスミヨシ)」。

甘茶でカッポレ」という囃子詞からの名〕

幕末から明治にかけて流行した俗謡と踊り。鳥羽節から願人坊主の住吉踊りに取り入れられて大道芸とされ,豊年斎梅坊主らによって座敷芸となった。

(2){(1)}を取り入れた歌舞伎舞踊の通称。現行のものは河竹黙阿弥作詩による常磐津「初霞空住吉(ハツガスミソラモスミヨシ)」。

甘茶でカッポレ」という囃子詞からの名〕

幕末から明治にかけて流行した俗謡と踊り。鳥羽節から願人坊主の住吉踊りに取り入れられて大道芸とされ,豊年斎梅坊主らによって座敷芸となった。

(2){(1)}を取り入れた歌舞伎舞踊の通称。現行のものは河竹黙阿弥作詩による常磐津「初霞空住吉(ハツガスミソラモスミヨシ)」。

がっ-ぽん [0] 【合本】 (名)スル🔗⭐🔉

がっ-ぽん [0] 【合本】 (名)スル

数冊の本を合わせて,一冊の本として製本すること。また,その本。合冊。

かつ-ま 【勝間】🔗⭐🔉

かつ-ま 【勝間】

「堅間(カタマ)」に同じ。「間(マ)なし―の小船を作りて/古事記(上訓)」

かつま [1] 【羯磨】🔗⭐🔉

かつま [1] 【羯磨】

〔梵 karman〕

〔仏〕

〔天台宗・浄土宗など一般には「かつま」と読むが,真言宗・南都諸宗では「こんま」と読む〕

(1)行為。業(ゴウ)。所作。

(2)受戒・懺悔の作法。

(3)「羯磨金剛」の略。

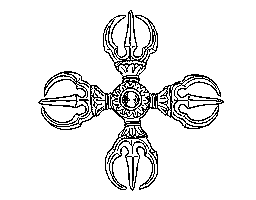

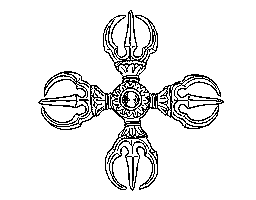

かつま-こんごう ―ガウ [4] 【羯磨金剛】🔗⭐🔉

かつま-こんごう ―ガウ [4] 【羯磨金剛】

三叉(サンサ)の金剛杵(シヨ)を二本,十文字に組み合わせた密教の法具。

羯磨金剛

[図]

[図]

[図]

[図]

かつま-まんだら 【羯磨曼荼羅】🔗⭐🔉

かつま-まんだら 【羯磨曼荼羅】

四種曼荼羅の一。仏のはたらきの姿や菩薩の行為を示したもの。

かつ-また [1] 【且つ又】 (接続)🔗⭐🔉

かつ-また [1] 【且つ又】 (接続)

その上また。「史跡として,―絶景の地として著名である」

かつまた-の-いけ 【勝間田の池】🔗⭐🔉

かつまた-の-いけ 【勝間田の池】

奈良市西の京の唐招提寺と薬師寺付近にあったという池。((歌枕))「―は我知る蓮(ハチス)なし然(シカ)言ふ君がひげなきごとし/万葉 3835」

〔平安時代以降,その所在は不明となり,美作(ミマサカ)・下野(シモツケ)・下総(シモウサ)など,諸説が生まれた〕

大辞林 ページ 141293。