複数辞典一括検索+![]()

![]()

きかく-ばん [0] 【規格判】🔗⭐🔉

きかく-ばん [0] 【規格判】

ジス(JIS)による,書籍・雑誌・便箋などの紙の仕上げ寸法。

きかく-ひん [0] 【規格品】🔗⭐🔉

きかく-ひん [0] 【規格品】

規格に合わせて作った品物。

き-かく [0] 【棋客】🔗⭐🔉

き-かく [0] 【棋客】

囲碁や将棋をする人。棋士。ききゃく。

きかく 【其角】🔗⭐🔉

きかく 【其角】

⇒榎本(エノモト)其角

き-がく [1] 【貴学】🔗⭐🔉

き-がく [1] 【貴学】

相手の学校(大学)を敬っていう語。

き-がく [1] 【器楽】🔗⭐🔉

き-がく [1] 【器楽】

楽器のみで演奏する音楽。

⇔声楽

きがく-きょく [3] 【器楽曲】🔗⭐🔉

きがく-きょく [3] 【器楽曲】

器楽演奏のための曲。

⇔声楽曲

ぎ-かく [0] 【擬革】🔗⭐🔉

ぎ-かく [0] 【擬革】

人造皮革。

ぎかく-し [3][2] 【擬革紙】🔗⭐🔉

ぎかく-し [3][2] 【擬革紙】

外観を革に似せた紙。強くしなやかな紙に種々の薬品を塗り,型付けなどの特殊な仕上げをしたもの。室内や家具の装飾,書籍の表紙などに用いる。

ぎ-がく [1] 【伎楽】🔗⭐🔉

ぎ-がく [1] 【伎楽】

(1)612年百済(クダラ)から帰化した味摩之(ミマシ)が伝えたという,楽器演奏を伴う無言の仮面劇。法会の供養楽として八世紀後半に最も栄えたが,後伝の声明(シヨウミヨウ)や雅楽によって衰えた。呉楽(クレノガク)((クレガク)・(ゴガク))。くれのうたまい。

(2)仏典で,供養楽また天人の奏楽のこと。

ぎがく-し [3][2] 【伎楽師】🔗⭐🔉

ぎがく-し [3][2] 【伎楽師】

古代,伎楽生(ギガクシヨウ)に伎楽を教授した職。

ぎがく-しょう ―シヤウ [3] 【伎楽生】🔗⭐🔉

ぎがく-しょう ―シヤウ [3] 【伎楽生】

古代,伎楽を伝習した生徒。

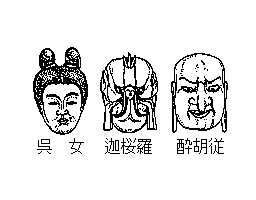

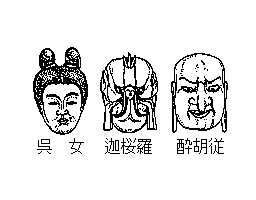

ぎがく-めん [3] 【伎楽面】🔗⭐🔉

ぎがく-めん [3] 【伎楽面】

伎楽に用いた仮面。後頭部までもおおうよう大形に作られ,その表情は誇張されている。正倉院・法隆寺・東大寺などに伝存する。

伎楽面

[図]

[図]

[図]

[図]

ぎ-がく [1] 【妓楽】🔗⭐🔉

ぎ-がく [1] 【妓楽】

妓女の奏する音楽。

ぎ-がく [1] 【偽学】🔗⭐🔉

ぎ-がく [1] 【偽学】

(1)正道にかなっていない学問。

(2)その時代に正統と認められなかった学問。異学。

大辞林 ページ 141955。