複数辞典一括検索+![]()

![]()

きびだいじん-にっとうえことば ―ニツタウ コトバ 【吉備大臣入唐絵詞】🔗⭐🔉

コトバ 【吉備大臣入唐絵詞】🔗⭐🔉

きびだいじん-にっとうえことば ―ニツタウ コトバ 【吉備大臣入唐絵詞】

絵巻。二巻(上巻のみ現存)。作者未詳。鎌倉初期の作。ボストン美術館蔵。唐に渡った吉備真備が唐の朝廷から多くの難問を出され才能・技芸を試されるが,阿倍仲麻呂の霊によって助けられるという説話を描く。

コトバ 【吉備大臣入唐絵詞】

絵巻。二巻(上巻のみ現存)。作者未詳。鎌倉初期の作。ボストン美術館蔵。唐に渡った吉備真備が唐の朝廷から多くの難問を出され才能・技芸を試されるが,阿倍仲麻呂の霊によって助けられるという説話を描く。

コトバ 【吉備大臣入唐絵詞】

絵巻。二巻(上巻のみ現存)。作者未詳。鎌倉初期の作。ボストン美術館蔵。唐に渡った吉備真備が唐の朝廷から多くの難問を出され才能・技芸を試されるが,阿倍仲麻呂の霊によって助けられるという説話を描く。

コトバ 【吉備大臣入唐絵詞】

絵巻。二巻(上巻のみ現存)。作者未詳。鎌倉初期の作。ボストン美術館蔵。唐に渡った吉備真備が唐の朝廷から多くの難問を出され才能・技芸を試されるが,阿倍仲麻呂の霊によって助けられるという説話を描く。

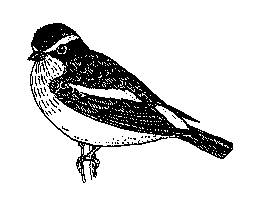

き-びたき [2] 【黄鶲】🔗⭐🔉

き-びたき [2] 【黄鶲】

スズメ目ヒタキ科の小鳥。スズメぐらいの大きさで,雄はのど・胸が橙黄色,腹・腰は黄色,翼の一部が白く,他は黒色で美しい。美声で鳴く。雌は地味な緑褐色。日本の山地で繁殖し,冬は東南アジアに渡る夏鳥。

黄鶲

[図]

[図]

[図]

[図]

きび-だんご [3] 【黍団子・吉備団子】🔗⭐🔉

きび-だんご [3] 【黍団子・吉備団子】

(1)キビの粉で作った団子。

(2)求肥(ギユウヒ)菓子の一。岡山市の名物。安政年間(1854-1860)に創製。

き-ひつ [0] 【起筆】 (名)スル🔗⭐🔉

き-ひつ [0] 【起筆】 (名)スル

書き始めること。かきおこし。

⇔擱筆(カクヒツ)

ぎ-ひつ [0] 【偽筆】🔗⭐🔉

ぎ-ひつ [0] 【偽筆】

他人の筆跡をまねして書くこと。また,その書いたもの。

⇔真筆

きびつ-じんじゃ 【吉備津神社】🔗⭐🔉

きびつ-じんじゃ 【吉備津神社】

岡山市吉備津にある神社。大吉備津彦命(オオキビツヒコノミコト)をまつる。1425年再建の吉備津造りの社殿は国宝。釜鳴(カマナリ)神事で有名。備中国一の宮。

きびつ-づくり [4] 【吉備津造り】🔗⭐🔉

きびつ-づくり [4] 【吉備津造り】

吉備津神社社殿の様式。内陣と内々陣の周囲に中陣および外陣をめぐらし,屋根は左右に二つずつの破風(ハフ)をもつ比翼入母屋(イリモヤ)造りとしたもの。比翼造り。

きび-なご [0] 【黍魚子・吉備奈仔】🔗⭐🔉

きび-なご [0] 【黍魚子・吉備奈仔】

ニシン目の海魚。全長10センチメートル。体は円筒状で細長い。体側に銀白色の縦帯があり,背は青緑色。春から夏の産卵期には大群をなして海岸に来る。新鮮なものは美味。本州中部以南に分布。

きび-にんぎょう ―ニンギヤウ [3] 【吉備人形】🔗⭐🔉

きび-にんぎょう ―ニンギヤウ [3] 【吉備人形】

岡山県の吉備津(キビツ)神社門前で売る信仰玩具。犬・鳥などの形の小さな土人形。

大辞林 ページ 142194。