複数辞典一括検索+![]()

![]()

きょうぎ-せっけい キヤウ― [4] 【競技設計】🔗⭐🔉

きょうぎ-せっけい キヤウ― [4] 【競技設計】

建築その他の設計に際し,複数の提案を競技によって求める設計方法。一般から募集する公開競技設計と,提案者を指名する指名競技設計がある。コンペティション。コンペ。

ぎょう-き ゲウ― [1] 【暁起】 (名)スル🔗⭐🔉

ぎょう-き ゲウ― [1] 【暁起】 (名)スル

早起きすること。「―して旅亭を発する/雪中梅(鉄腸)」

ぎょう-き ゲウ― [1] 【澆季】🔗⭐🔉

ぎょう-き ゲウ― [1] 【澆季】

〔「澆」は軽薄,「季」は末の意〕

(1)道義の衰え乱れた末の世。末世。季世。「道徳が腐敗したとか―になつたとか歎息する/一隅より(晶子)」

(2)後の世。後世。末代。「―に是をつたへけり/平治(上・古活字本)」

ぎょうき ギヤウキ 【行基】🔗⭐🔉

ぎょうき ギヤウキ 【行基】

(668-749) 奈良時代の僧。和泉の人。俗姓,高志氏。道昭・義淵らに法相(ホツソウ)教学を学ぶ。のち諸国をめぐり,架橋・築堤など社会事業を行い,民衆を教化し行基菩薩と敬われた。その活動が僧尼令に反するとして弾圧されたが,やがて聖武天皇の帰依を受け,東大寺・国分寺の造営に尽力し,大僧正に任ぜられ,また大菩薩の号を賜った。

ぎょうき-ず ギヤウキヅ [3] 【行基図】🔗⭐🔉

ぎょうき-ず ギヤウキヅ [3] 【行基図】

行基が作ったと伝えられる最古の日本総図。原本は残っていないが,諸図が伝えられている。

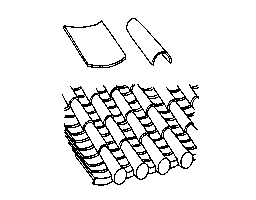

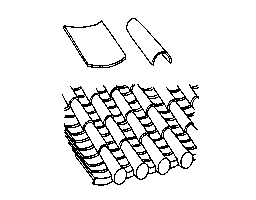

ぎょうき-ぶき ギヤウキ― [0] 【行基葺き】🔗⭐🔉

ぎょうき-ぶき ギヤウキ― [0] 【行基葺き】

本瓦葺(ホンカワラブ)きの一。先細りの丸瓦を細い方を上にして用い,少しずつ重ねながら下から上へ葺いていくもの。法隆寺の玉虫厨子(ズシ)宮殿屋根などに見られる。

行基葺き

[図]

[図]

[図]

[図]

ぎょうき-やき ギヤウキ― [0] 【行基焼】🔗⭐🔉

ぎょうき-やき ギヤウキ― [0] 【行基焼】

〔行基が始めたという〕

須恵器(スエキ)の俗称。ねずみ色をした素焼きの土器。

ぎょう-ぎ ギヤウ― [0] 【行儀】🔗⭐🔉

ぎょう-ぎ ギヤウ― [0] 【行儀】

(1)作法にかなうかどうかという点から見た立ち居振る舞い。「―が悪い」「―良くしていなさい」「―を知らない」

(2)おこない。しわざ。したこと。「見限りはてた旦那殿,悉皆盗人の―か/浄瑠璃・大経師(上)」

(3)〔仏〕 法会や修法の定められた方式。「聖(ヒジリ)が―を見給へば/平家 10」

大辞林 ページ 142374。