複数辞典一括検索+![]()

![]()

ぐ-ゆう ―イウ [0] 【具有】 (名)スル🔗⭐🔉

ぐ-ゆう ―イウ [0] 【具有】 (名)スル

(性質・能力・条件などを)そなえもっていること。「千手千足千眼を―せる異形の人なるかと/月世界旅行(勤)」

くゆぼ・る (動ラ四)🔗⭐🔉

くゆぼ・る (動ラ四)

声がこもって弱々しく聞こえる。「こわづかひ,少しかれいろにて―・りたるほど/野守鏡」

くゆら-か・す 【燻らかす】 (動サ四)🔗⭐🔉

くゆら-か・す 【燻らかす】 (動サ四)

くゆらせる。「火桶に侍従(=香ノ名)を―・して/源氏(初音)」

くゆら・す [3] 【燻らす】🔗⭐🔉

くゆら・す [3] 【燻らす】

■一■ (動サ五[四])

煙を立てる。煙るように燃す。「葉巻きを―・す」「―・す香もわが命も消ゆる間近き薄煙/浄瑠璃・島原蛙合戦」

〔「くゆる」に対する他動詞〕

■二■ (動サ下二)

⇒くゆらせる

くゆら・せる [4] 【燻らせる】 (動サ下一)[文]サ下二 くゆら・す🔗⭐🔉

くゆら・せる [4] 【燻らせる】 (動サ下一)[文]サ下二 くゆら・す

ゆるやかに煙をたてる。くゆらす。「紫煙を―・せる」

くゆ・る [2] 【燻る・薫る】 (動ラ五[四])🔗⭐🔉

くゆ・る [2] 【燻る・薫る】 (動ラ五[四])

(1)炎を出さずに燃えて,煙が立つ。ふすぼる。くすぶる。「タバコが―・る」

(2)表面に出さないで,心の中で思い悩む。「人しれぬ心のうちに燃ゆる火は煙は立たで―・りこそすれ/大和 171」

く-よう ―エウ [0] 【九曜】🔗⭐🔉

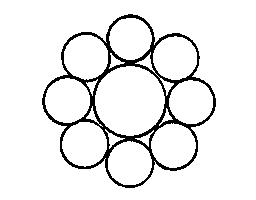

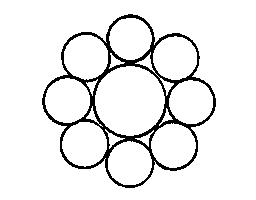

く-よう ―エウ [0] 【九曜】

(1)「九曜星」の略。

(2)家紋の一。一個の円の周囲に八個の小円を配した紋。

九曜(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

くよう-せい ―エウ― [0][2] 【九曜星】🔗⭐🔉

くよう-せい ―エウ― [0][2] 【九曜星】

日・月・木・火・土・金・水の七曜星に羅 (ラゴ)・計都の二星を加えたもの。仏教の暦法からおこり,陰陽家が人の生年に配当して,運命の吉凶を判ずるようになった。九曜。

(ラゴ)・計都の二星を加えたもの。仏教の暦法からおこり,陰陽家が人の生年に配当して,運命の吉凶を判ずるようになった。九曜。

(ラゴ)・計都の二星を加えたもの。仏教の暦法からおこり,陰陽家が人の生年に配当して,運命の吉凶を判ずるようになった。九曜。

(ラゴ)・計都の二星を加えたもの。仏教の暦法からおこり,陰陽家が人の生年に配当して,運命の吉凶を判ずるようになった。九曜。

く-よう ―ヤウ 【口養】🔗⭐🔉

く-よう ―ヤウ 【口養】

〔「く」は呉音〕

暮らしむき。糊口(ココウ)。生計。「―の資無くして子に後れたる老母は/太平記 11」

く-よう 【公用】🔗⭐🔉

く-よう 【公用】

〔「く」は呉音〕

(1)公の用務。こうよう。

(2)中世,公事(クジ)として賦課された銭貨。公用銭。

大辞林 ページ 143007。