複数辞典一括検索+![]()

![]()

こきゅう-ねつ ―キフ― [2] 【呼吸熱】🔗⭐🔉

こきゅう-ねつ ―キフ― [2] 【呼吸熱】

呼吸によって発生する化学エネルギーが熱に変わったもの。恒温動物は,この熱の放出を調節して体温を維持する。

こ-きゅう ―キフ [0] 【孤笈】🔗⭐🔉

こ-きゅう ―キフ [0] 【孤笈】

一人で笈(オイ)を負って遠く学びに行くこと。遊学すること。「―万里僅に此土に遊学するに過ぎず/佳人之奇遇(散士)」

こ-きゅう ―キウ [1] 【故旧】🔗⭐🔉

こ-きゅう ―キウ [1] 【故旧】

(1)古くからの知り合い。古いなじみ。旧知。「―忘れ得べき」「―に聞く所に拠れば/伊沢蘭軒(鴎外)」

(2)昔のこと。[日葡]

こ-きゅう [1] 【故宮】🔗⭐🔉

こ-きゅう [1] 【故宮】

もとの宮殿。古い宮殿。「越の国へ帰て,住み来し―を見給へば/太平記 4」

こきゅう-はくぶついん ― ン 【故宮博物院】🔗⭐🔉

ン 【故宮博物院】🔗⭐🔉

こきゅう-はくぶついん ― ン 【故宮博物院】

中国の首都北京にある大博物館。明・清代の紫禁城(故宮)の遺構を利用して1925年に設立。古書・絵画・工芸品などを多数収蔵。台北にも同名の博物館があるが,これは49年に大陸から運び込まれた絵画・工芸・古書などを中心として65年に設立。

ン 【故宮博物院】

中国の首都北京にある大博物館。明・清代の紫禁城(故宮)の遺構を利用して1925年に設立。古書・絵画・工芸品などを多数収蔵。台北にも同名の博物館があるが,これは49年に大陸から運び込まれた絵画・工芸・古書などを中心として65年に設立。

ン 【故宮博物院】

中国の首都北京にある大博物館。明・清代の紫禁城(故宮)の遺構を利用して1925年に設立。古書・絵画・工芸品などを多数収蔵。台北にも同名の博物館があるが,これは49年に大陸から運び込まれた絵画・工芸・古書などを中心として65年に設立。

ン 【故宮博物院】

中国の首都北京にある大博物館。明・清代の紫禁城(故宮)の遺構を利用して1925年に設立。古書・絵画・工芸品などを多数収蔵。台北にも同名の博物館があるが,これは49年に大陸から運び込まれた絵画・工芸・古書などを中心として65年に設立。

こ-きゅう ―キウ [0][1] 【狐裘】🔗⭐🔉

こ-きゅう ―キウ [0][1] 【狐裘】

〔「裘」は皮衣(カワゴロモ)の意〕

狐の腋(ワキ)の下の白毛皮でつくった衣服。古来貴人の朝服に用いられて珍重された。

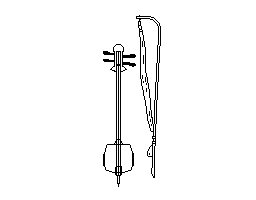

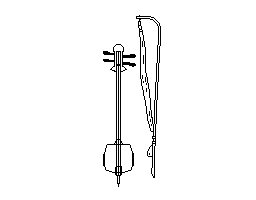

こ-きゅう [0] 【胡弓・鼓弓】🔗⭐🔉

こ-きゅう [0] 【胡弓・鼓弓】

日本の擦弦楽器。三味線を小さくした形で,馬尾の弓で擦奏する。三弦と四弦の二種があり,独奏のほか三味線や箏(コト)との合奏に用いる。中国や朝鮮の同類の楽器をさしていうこともある。

胡弓

[図]

[図]

[図]

[図]

ご-きゅう ―キフ [0] 【御給】🔗⭐🔉

ご-きゅう ―キフ [0] 【御給】

平安時代,院や親王などが朝廷から得る収入。年官・年爵などをいう。

ご-ぎゅう ―ギウ [0] 【呉牛】🔗⭐🔉

ご-ぎゅう ―ギウ [0] 【呉牛】

〔中国,呉の国に産したことから〕

スイギュウの異名。

――月に喘(アエ)ぐ🔗⭐🔉

――月に喘(アエ)ぐ

〔世説新語(言語)〕

水牛が暑さを嫌うあまり月を見ても太陽と間違えて喘ぐ意から,取り越し苦労をすることのたとえ。

大辞林 ページ 144051。