複数辞典一括検索+![]()

![]()

こづかい-とり ―ヅカヒ― [3] 【小遣い取り】🔗⭐🔉

こづかい-とり ―ヅカヒ― [3] 【小遣い取り】

小遣い銭程度の収入を得るためにする仕事。

こつ-がき [0] 【骨描き】🔗⭐🔉

こつ-がき [0] 【骨描き】

東洋画で,画面の骨格を定める線を描くこと。また,その描線。この段階での線の持つ表現力が重視される。

こっ-かく [0] 【骨格・骨骼】🔗⭐🔉

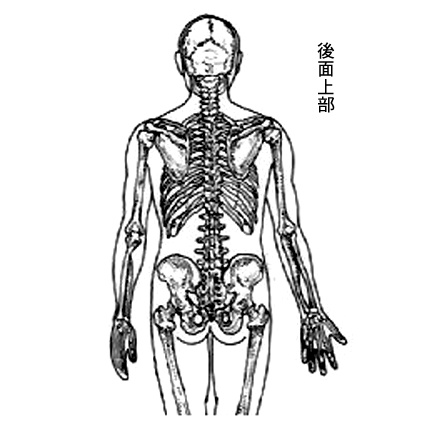

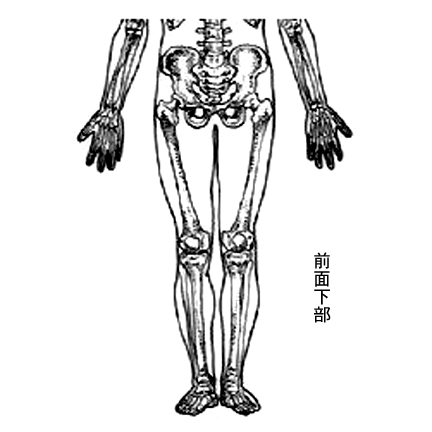

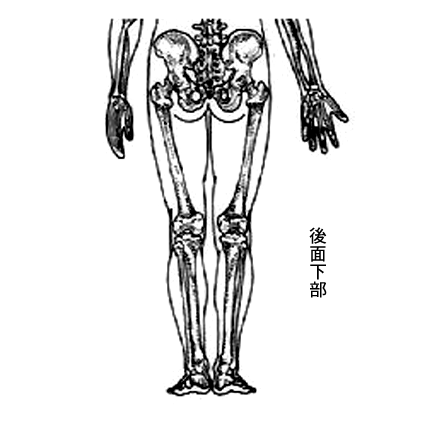

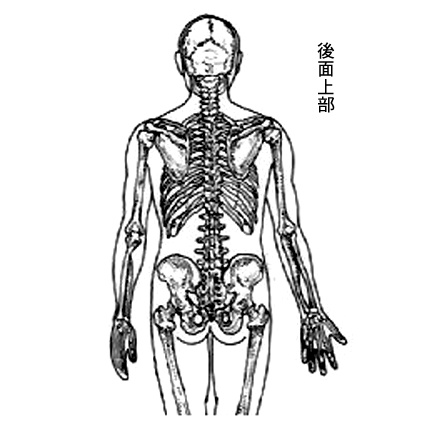

こっ-かく [0] 【骨格・骨骼】

(1)動物の体を基本的に支える器官。一定の配列・形式で結合し,個体の基本的支柱をなす硬い組織。筋肉の付着点となる。人間の成人では約二〇〇個の骨が互いに連結して体形をつくる。昆虫や甲殻類などの外骨格と,脊椎動物の内骨格とがある。

(2)物事をかたちづくる基本の骨組み。「論文の―だけはできた」

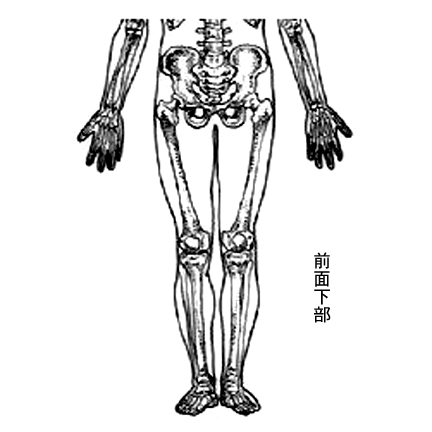

骨格(1)=1

[図]

骨格(1)=2

[図]

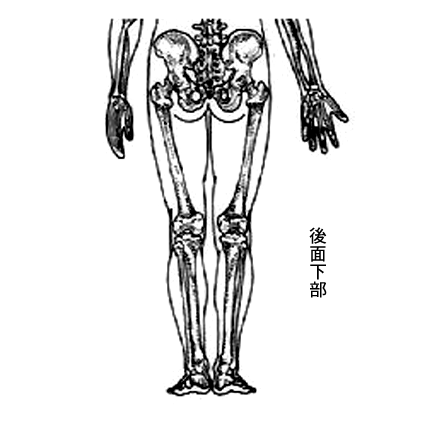

骨格(1)=2

[図]

骨格(1)=3

[図]

骨格(1)=3

[図]

骨格(1)=4

[図]

骨格(1)=4

[図]

[図]

[図]

骨格(1)=2

[図]

骨格(1)=2

[図]

骨格(1)=3

[図]

骨格(1)=3

[図]

骨格(1)=4

[図]

骨格(1)=4

[図]

[図]

こっかく-きん [0][3][4] 【骨格筋】🔗⭐🔉

こっかく-きん [0][3][4] 【骨格筋】

骨格に付着してこれを運動させる筋肉。脊椎動物では横紋があり,随意に動かせる。横紋筋。随意筋。

⇔内臓筋

こっかく-き [3][4] 【骨角器】🔗⭐🔉

こっかく-き [3][4] 【骨角器】

獣・鳥・魚などの骨・角(ツノ)・牙(キバ)などで作った器具・装身具など。釣り針・鏃(ヤジリ)・銛(モリ)・櫛(クシ)・針などがある。後期旧石器時代以後使用された。骨器。

こっかたいかん コクカタイクワン 【国歌大観】🔗⭐🔉

こっかたいかん コクカタイクワン 【国歌大観】

和歌索引。1901年(明治34)刊。松下大三郎編。歌集部は,万葉集・二十一代集・新葉集・日記・物語歌集などを収める。索引部は句別索引で,古歌の一句からその全体・作者・出典を求めるのに便利。

→続国歌大観

こっ-かっしょく コク― [3] 【黒褐色】🔗⭐🔉

こっ-かっしょく コク― [3] 【黒褐色】

黒みをおびた褐色。

こづかっぱら 【小塚原】🔗⭐🔉

こづかっぱら 【小塚原】

東京都荒川区南千住五丁目付近にあった江戸時代の刑場。また,奥州街道の宿場で,娼家が多く繁盛した。古塚原。骨ヶ原。こつ。

こっかはちろん コクカ― 【国歌八論】🔗⭐🔉

こっかはちろん コクカ― 【国歌八論】

歌論書。一巻。荷田在満(カダノアリマロ)著。1742年成立。歌源・翫歌・択詞・避詞・正過・官家・古学・準則の八論からなり,古学の立場から,和歌の本質・変遷を論じ,禁制・伝授の考えを批判。心より詞を重んじ,新古今風を唱えた。田安宗武の求めに応じて献進された書。

大辞林 ページ 144334。