複数辞典一括検索+![]()

![]()

こ-へい [1] 【古兵】🔗⭐🔉

こ-へい [1] 【古兵】

先任の兵。古年兵。

⇔新兵

こ-へい [0] 【古弊】🔗⭐🔉

こ-へい [0] 【古弊】

(1)昔からの悪い習慣。「既に貧富争闘の―を絶す/花柳春話(純一郎)」

(2)古くて,いたんでいること。「累代の公物,―をもちて規模とす/徒然 99」

こ-へい [1] 【胡兵】🔗⭐🔉

こ-へい [1] 【胡兵】

胡の兵。異民族の兵。

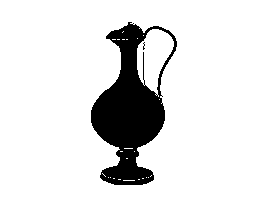

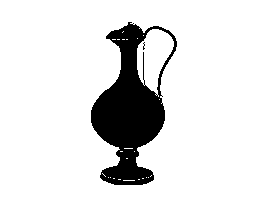

こ-へい [0] 【胡瓶】🔗⭐🔉

こ-へい [0] 【胡瓶】

西域風の瓶(ヘイ)。注ぎ口に鳥の頭を象(カタド)り,取っ手がある。中国,唐代に流行。日本でも奈良・平安時代に朝儀・法会などに用いられた。

胡瓶

[図]

[図]

[図]

[図]

こ-へい [0] 【雇兵】🔗⭐🔉

こ-へい [0] 【雇兵】

金銭で雇った兵。傭兵。

こ-へい [0] 【雇聘】🔗⭐🔉

こ-へい [0] 【雇聘】

礼儀を尽くして人を招き,雇うこと。

ご-へい [0][1] 【御幣】🔗⭐🔉

ご-へい [0][1] 【御幣】

幣束を敬っていう語。おんべい。みてぐら。ぬさ。

――を担(カツ)・ぐ🔗⭐🔉

――を担(カツ)・ぐ

迷信からつまらぬことを気にする。縁起を担ぐ。

ごへい-かつぎ [4] 【御幣担ぎ】🔗⭐🔉

ごへい-かつぎ [4] 【御幣担ぎ】

縁起を気にすること。また,その人。かつぎや。

ごへい-もち [2][5] 【御幣持(ち)】🔗⭐🔉

ごへい-もち [2][5] 【御幣持(ち)】

(1)御幣を持って行く者。また御幣を持って,主君の参拝の供をする人。

(2)他人におもねりながら,ついて歩く人。

ごへい-もち [2] 【御幣餅・五平餅】🔗⭐🔉

ごへい-もち [2] 【御幣餅・五平餅】

餅を団子にし,串にさして焼いたもの。味噌や醤油などをつけて食べる。

ご-へい [0] 【語弊】🔗⭐🔉

ご-へい [0] 【語弊】

言葉の使い方が適切でないために生じる弊害。誤解を招いたり,意味が通じなかったりする言い方。「愚作というと―があるかもしれないが」

大辞林 ページ 144475。

(ロシア) kopeika

(ロシア) kopeika