複数辞典一括検索+![]()

![]()

しょう シヤウ [1] 【章】🔗⭐🔉

しょう シヤウ [1] 【章】

(1)文・楽曲などの大きなひとまとまり。段落・節などより大きい。「三つの―から成る」

(2)ひとまとまりの文や詩。「筆を下せば―と成り/懐風藻」

(3)印(シルシ)。記章。「校―」「部員の―」

(4)勲章・褒章など。「―と綬(ジユ)」

(5)印(イン)。印章。判。「協会会長の―」

(6)〔仏〕 経典の教義を注釈・解説したもの。

(7)中国の文体の一。上奏文の様式。

(8)古代中国の暦法で,19年のメトン周期のこと。

→メトン周期

――を断(タ)ち義を取(ト)る🔗⭐🔉

――を断(タ)ち義を取(ト)る

〔「中庸」の孔穎達疏〕

詩文の一部分だけを抜き出して,原文の意味と無関係に利用すること。断章取義。

しょう シヤウ [1] 【笙】🔗⭐🔉

しょう シヤウ [1] 【笙】

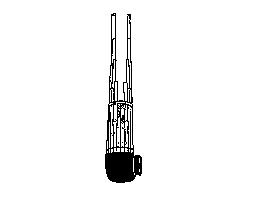

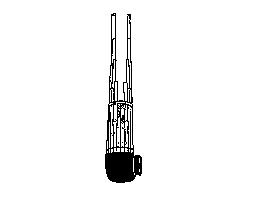

雅楽の管楽器の一。匏(ツボ)の上に長短のある一七本の竹管を環状にたてたもので,うち二本は無音で,一五本には指孔があり,下端に簧(シタ)があって吹いたり吸ったりして奏する。一本ずつ吹奏するのを一本吹きといい,多く歌の伴奏に用い,五音ないし六音同時に吹奏するのを合竹(アイタケ)といって,器楽の合奏に用いる。奈良時代に中国より伝来。鳳管(ホウカン)。鳳笙。笙の笛。

笙

[図]

→笙[音声]

[図]

→笙[音声]

[図]

→笙[音声]

[図]

→笙[音声]

しょう 【勝】🔗⭐🔉

しょう 【勝】

■一■ [1] (名)

勝つこと。勝利。

■二■ (接尾)

助数詞。試合・勝負などで勝った回数を数えるのに用いる。「三―二敗」

しょう [1] 【証】🔗⭐🔉

しょう [1] 【証】

(1)証拠。しるし。「後日の―とする」

(2)〔仏〕 悟り。悟ること。修行や仏事の成果を示すこと。

(3)漢方で,体力,抵抗力,症候などの患者の状態。または,方剤が用いられるための条件。これによって,治療方針を決定する。

しょう セウ [1] 【詔】🔗⭐🔉

しょう セウ [1] 【詔】

天皇の命令。また,それを伝える文書。改元など,臨時の大事に発せられるもの。みことのり。

→勅(チヨク)

大辞林 ページ 146418。