複数辞典一括検索+![]()

![]()

ぜに-づかい ―ヅカヒ [3] 【銭遣い】🔗⭐🔉

ぜに-づかい ―ヅカヒ [3] 【銭遣い】

金銭を使うこと。かねづかい。

ぜに-づつ [0][2] 【銭筒】🔗⭐🔉

ぜに-づつ [0][2] 【銭筒】

銭を入れておく竹筒。

ぜに-つら 【銭貫】🔗⭐🔉

ぜに-つら 【銭貫】

「銭差(ゼニサシ)」に同じ。[和名抄]

ぜに-なわ ―ナハ 【銭縄】🔗⭐🔉

ぜに-なわ ―ナハ 【銭縄】

「銭差(ゼニサシ)」に同じ。

ぜに-ばこ [0] 【銭箱】🔗⭐🔉

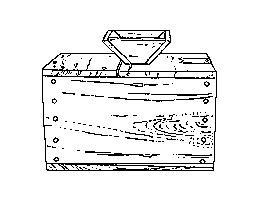

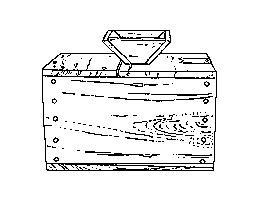

ぜに-ばこ [0] 【銭箱】

江戸時代に商家で使用した,銭を保管するための木箱。箱の上部に投入口があり,下部の取り出し口には錠をつけ,頑丈に作られている。

銭箱

[図]

[図]

[図]

[図]

ぜに-みせ 【銭店・銭見世】🔗⭐🔉

ぜに-みせ 【銭店・銭見世】

(1)両替屋。銭屋。「九尺間の棚借りて―を出し/浮世草子・永代蔵 4」

(2)〔揚げ代を銭で払ったことから〕

江戸にあった下等な女郎屋。

ぜに-むし [2] 【銭虫】🔗⭐🔉

ぜに-むし [2] 【銭虫】

(1)田虫の異名。

(2)ヤスデの異名。

ぜに-もうけ ―マウケ [3] 【銭儲け】 (名)スル🔗⭐🔉

ぜに-もうけ ―マウケ [3] 【銭儲け】 (名)スル

かねもうけ。

ぜに-もち [4][3] 【銭持(ち)】🔗⭐🔉

ぜに-もち [4][3] 【銭持(ち)】

かねもち。

ぜにもち-くび 【銭持(ち)首】🔗⭐🔉

ぜにもち-くび 【銭持(ち)首】

着物の襟を前に引き詰めて着ること。ぜにくび。銭を懐中に入れると重みで襟が前に引かれたようになることからいう。「衣紋ばかり―に引なほし/犬子集」

ぜに-や [2] 【銭屋】🔗⭐🔉

ぜに-や [2] 【銭屋】

江戸時代の,両替屋。銭店。

ぜにや-ごへえ ―ゴヘ 【銭屋五兵衛】🔗⭐🔉

【銭屋五兵衛】🔗⭐🔉

ぜにや-ごへえ ―ゴヘ 【銭屋五兵衛】

(1773-1852) 江戸末期の豪商。加賀の人。海運業を営み,蝦夷松前との通商で利益をあげた。河北潟干拓事業に際し,罪を得て獄死。

【銭屋五兵衛】

(1773-1852) 江戸末期の豪商。加賀の人。海運業を営み,蝦夷松前との通商で利益をあげた。河北潟干拓事業に際し,罪を得て獄死。

【銭屋五兵衛】

(1773-1852) 江戸末期の豪商。加賀の人。海運業を営み,蝦夷松前との通商で利益をあげた。河北潟干拓事業に際し,罪を得て獄死。

【銭屋五兵衛】

(1773-1852) 江戸末期の豪商。加賀の人。海運業を営み,蝦夷松前との通商で利益をあげた。河北潟干拓事業に際し,罪を得て獄死。

せ-にゅう ―ニフ [0] 【施入】 (名)スル🔗⭐🔉

せ-にゅう ―ニフ [0] 【施入】 (名)スル

布施の物を贈ること。施しをすること。また,その物。

セニョーラ [2]  (スペイン) se

(スペイン) se ora

ora 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

セニョーラ [2]  (スペイン) se

(スペイン) se ora

ora 奥様。夫人。また,姓に付けて敬称としても用いる。

奥様。夫人。また,姓に付けて敬称としても用いる。

(スペイン) se

(スペイン) se ora

ora 奥様。夫人。また,姓に付けて敬称としても用いる。

奥様。夫人。また,姓に付けて敬称としても用いる。

大辞林 ページ 147810。