複数辞典一括検索+![]()

![]()

ぜに-ぐら [0] 【銭蔵】🔗⭐🔉

ぜに-ぐら [0] 【銭蔵】

銭を貯えておく蔵。

ぜに-ぐるま [3] 【銭車】🔗⭐🔉

ぜに-ぐるま [3] 【銭車】

(1)「銭独楽(ゼニゴマ)」に同じ。

(2)両替屋の銭を積んだ車。寺社や湯屋へ銭を買いに行くのに用いた。

ぜに-ごけ [0] 【銭苔】🔗⭐🔉

ぜに-ごけ [0] 【銭苔】

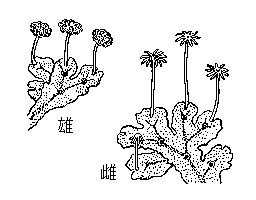

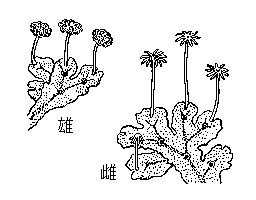

苔類ゼニゴケ科のコケ植物。各地の湿った日陰地に群生。幅1センチメートル内外の濃緑色の葉状体で,叉状(サジヨウ)に分岐する。雌雄異株。春から秋,葉状体の先に円盤状の雄器托または掌状に深裂した雌器托をつけ胞子を形成する。また,葉状体の中央脈上に杯状の無性芽器をつけ,無性芽でも盛んに繁殖する。地銭。

銭苔

[図]

[図]

[図]

[図]

ぜに-ごま [0] 【銭独楽】🔗⭐🔉

ぜに-ごま [0] 【銭独楽】

銭の穴に軸木を通して芯(シン)にした独楽。土製のものもあった。江戸時代に流行。銭車。

ぜに-ざ [0] 【銭座】🔗⭐🔉

ぜに-ざ [0] 【銭座】

江戸時代の銭貨鋳造・発行機関。1636年,江戸芝と近江坂本に創設,以後各地に設置されたが,多く安永(1772-1780)期に廃止された。

ぜに-さし [2][3][4] 【銭差・銭緡】🔗⭐🔉

ぜに-さし [2][3][4] 【銭差・銭緡】

銭の穴に通して束ねるのに用いたひも。主に麻縄・わら縄製。さし。銭縄。銭貫(ゼニツラ)。

ぜに-さつ [0] 【銭札】🔗⭐🔉

ぜに-さつ [0] 【銭札】

江戸時代,銭高を表示した藩札。

ぜに-ずく ―ヅク 【銭尽く】🔗⭐🔉

ぜに-ずく ―ヅク 【銭尽く】

「銭金(ゼニカネ)尽(ズ)く」に同じ。

ぜに-そうば ―サウバ [3] 【銭相場】🔗⭐🔉

ぜに-そうば ―サウバ [3] 【銭相場】

江戸時代,金銀貨と銭との交換相場。

ぜに-だいこ [3] 【銭太鼓】🔗⭐🔉

ぜに-だいこ [3] 【銭太鼓】

各地の民俗芸能に使う楽器の一。輪のなかに渡した十字の針金に一文銭をつけたものと,竹筒の中に青銅銭を入れたものとがある。

ぜにだいこ-おどり ―ヲドリ [6] 【銭太鼓踊り】🔗⭐🔉

ぜにだいこ-おどり ―ヲドリ [6] 【銭太鼓踊り】

銭太鼓を小道具に用いる踊り。主に女性が,銭太鼓を肩・肘(ヒジ)・膝・地面などに打ちつけつつ踊る。

ぜに-たなご [3] 【銭 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

ぜに-たなご [3] 【銭 】

コイ目の淡水魚。全長5〜8センチメートル。タナゴの一種で,体は側扁し鱗が細かく,ひげはない。秋,ドブガイなどに産卵し,孵化した稚魚は春まで貝の中にいる。産卵期に雄は婚姻色を現す。本州中部以北の湖沼や小川にすむ。オカメタナゴ。

】

コイ目の淡水魚。全長5〜8センチメートル。タナゴの一種で,体は側扁し鱗が細かく,ひげはない。秋,ドブガイなどに産卵し,孵化した稚魚は春まで貝の中にいる。産卵期に雄は婚姻色を現す。本州中部以北の湖沼や小川にすむ。オカメタナゴ。

】

コイ目の淡水魚。全長5〜8センチメートル。タナゴの一種で,体は側扁し鱗が細かく,ひげはない。秋,ドブガイなどに産卵し,孵化した稚魚は春まで貝の中にいる。産卵期に雄は婚姻色を現す。本州中部以北の湖沼や小川にすむ。オカメタナゴ。

】

コイ目の淡水魚。全長5〜8センチメートル。タナゴの一種で,体は側扁し鱗が細かく,ひげはない。秋,ドブガイなどに産卵し,孵化した稚魚は春まで貝の中にいる。産卵期に雄は婚姻色を現す。本州中部以北の湖沼や小川にすむ。オカメタナゴ。

大辞林 ページ 147809。