複数辞典一括検索+![]()

![]()

つき-がた [0] 【月形】🔗⭐🔉

つき-がた [0] 【月形】

(1)半月形。半円形。

(2)〔数〕(ア)二つの円弧で三日月形に囲まれた平面図形。(イ)二つの大円で囲まれた球面の部分。

つきがた-ぐし [4] 【月形櫛】🔗⭐🔉

つきがた-ぐし [4] 【月形櫛】

婦人用の半月形のくし。

つきがた-の-はた 【月像の幢】🔗⭐🔉

つきがた-の-はた 【月像の幢】

⇒げつぞうどう(月像幢)

つきがたはんぺいた 【月形半平太】🔗⭐🔉

つきがたはんぺいた 【月形半平太】

戯曲。行友李風(ユキトモリフウ)作。1919年(大正8)初演。長州藩士月形半平太は,遊興に浮き身をやつすと見せて,深く勤皇に心を砕くが,真意を理解できぬ同志の策略で新撰組に斬られる。新国劇の当たり狂言で,「春雨じゃ,濡れて行こう」の台詞(セリフ)は有名。

つき-がね [0] 【撞き鐘】🔗⭐🔉

つき-がね [0] 【撞き鐘】

ついてならす鐘。梵鐘(ボンシヨウ)。

つぎ-がみ [0] 【継(ぎ)紙】🔗⭐🔉

つぎ-がみ [0] 【継(ぎ)紙】

料紙装飾の一技法。色や質の異なった二種以上の紙を継ぎ合わせて一枚の料紙としたもの。切り継ぎ・破り継ぎ・重ね継ぎなどがある。ぞくし。

つぎ-がみしも [3] 【継(ぎ)上下】🔗⭐🔉

つぎ-がみしも [3] 【継(ぎ)上下】

肩衣(カタギヌ)と別布の半袴を組ませたもの。江戸時代,武家の平服。

つき-がわり ―ガハリ [3] 【月代(わ)り】🔗⭐🔉

つき-がわり ―ガハリ [3] 【月代(わ)り】

(1)月がかわって,次の月になること。

(2)一か月ごとに交代すること。「―の当番」

つき-がんな [3] 【突き鉋】🔗⭐🔉

つき-がんな [3] 【突き鉋】

鉋の一種。刃は広く両端に柄があり,それを両手で持ち,前方へ突き出すようにして物を削る。中国・朝鮮からもたらされ,日本で台鉋(ダイガンナ)に発展。

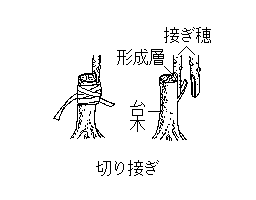

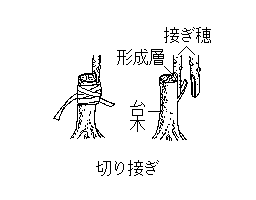

つぎ-き [0] 【接(ぎ)木】 (名)スル🔗⭐🔉

つぎ-き [0] 【接(ぎ)木】 (名)スル

植物の枝や芽を切りとって,近縁の植物に接合癒着させて殖やす方法。接ぐ方の枝や芽を接ぎ穂,根をもった接がれる方を台木という。実生(ミシヨウ)による繁殖にくらべ,優良な株が得られ,また結実や開花が早くなる。バラをノバラの台木に,リンゴをカイドウまたは同じ種の台木に接ぐ類。[季]春。

接ぎ木

[図]

[図]

[図]

[図]

大辞林 ページ 149662。