複数辞典一括検索+![]()

![]()

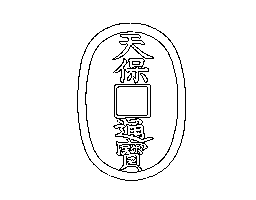

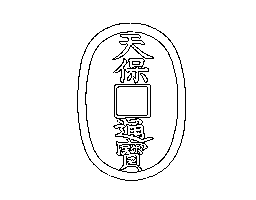

てんぽう-つうほう [5] 【天保通宝】🔗⭐🔉

てんぽう-つうほう [5] 【天保通宝】

1835年以降,江戸幕府の鋳造した銅銭。長円形で,中央に角形の穴があけられ,「天保通宝」の極印(ゴクイン)がある。一枚は百文に通用し当百(トウビヤク)ともいわれた。明治時代は八厘とされ,1891年(明治24)まで通用した。天保銭。

天保通宝

[図]

[図]

[図]

[図]

てんぽう-の-かいかく 【天保の改革】🔗⭐🔉

てんぽう-の-かいかく 【天保の改革】

江戸後期,天保年間に行われた幕府・諸藩による改革。狭義には1841年から43年にかけて,老中水野忠邦を中心に行われた江戸幕府の政治改革。水野は風俗粛正・奢侈(シヤシ)禁止・物価引き下げを図り,人返しの法,株仲間の解散,上知令などを発したが,諸大名や町人・農民の反対にあって失脚した。諸藩においても藩債整理などによる財政改革や専売制などが行われた。

てんぽう-の-ききん 【天保の飢饉】🔗⭐🔉

てんぽう-の-ききん 【天保の飢饉】

1833年から36年の全国的な大飢饉。米価の騰貴,農村の荒廃ははなはだしく,各地で一揆・打ちこわしが続発し,37年大塩平八郎の乱が起き幕府の動揺が深まった。

てんぽう-れき [3] 【天保暦】🔗⭐🔉

てんぽう-れき [3] 【天保暦】

日本最後の太陰太陽暦。1842年渋川景佑らにより編せられ,44年より72年(明治5)の太陽暦採用まで行われた。

でん-ほう ―ハウ [0] 【電泡】🔗⭐🔉

でん-ほう ―ハウ [0] 【電泡】

稲妻と泡。はかなく,むなしいもののたとえ。「―の身」

でん-ぼう ―ボフ [3][1] 【伝法】🔗⭐🔉

でん-ぼう ―ボフ [3][1] 【伝法】

〔「でんぽう」とも〕

■一■ (名)

(1)仏教で師から弟子へと仏の教えを伝えること。

(2)〔江戸時代,浅草伝法院の奴(ヤツコ)が寺の威光を頼んで乱暴な振る舞いをしたことから〕

見世物や劇場などに無銭で押し入ること。「読売や大道売の―をして/滑稽本・浮世床 2」

■二■ (名・形動)[文]ナリ

(1)悪ずれして荒っぽい言動をする・こと(さま)。そのような人をもいう。「―な男」

(2)勇み肌であること。いなせなこと。また,そのさま。そのような人をもいう。多く女がいきがって,男のような言動をすることをいう。「―な口をきく」

大辞林 ページ 150280。