複数辞典一括検索+![]()

![]()

はち-ひんし [3] 【八品詞】🔗⭐🔉

はち-ひんし [3] 【八品詞】

西欧語の文法で立てられる八つの品詞分類。名詞・代名詞・動詞・形容詞・副詞・接続詞・前置詞・感動詞の称。

〔明治前期,大槻文彦は,それにならって日本語について名詞・動詞・形容詞・助動詞・副詞・接続詞・てにをは(=助詞)・感動詞の八品詞を認めた〕

はち-ぶ [2] 【八分】🔗⭐🔉

はち-ぶ [2] 【八分】

(1)全体の八割。十割にやや満たない程度。「―通り読んだ」「腹―」

(2)仲間から除外すること。のけものにすること。「 茶番の役不足をいうて―されたるくやしみ/滑稽本・客者評判記」

→村八分

はちぶ-おんぷ [4] 【八分音符】🔗⭐🔉

はちぶ-おんぷ [4] 【八分音符】

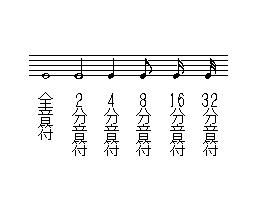

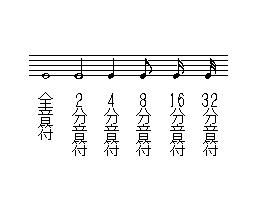

全音符の八分の一,四分音符の半分の長さを表す音符。はちぶんおんぷ。

音符(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

はち-ぶ [2] 【八部】🔗⭐🔉

はち-ぶ [2] 【八部】

「八部衆」の略。

はちぶ-しゅう [3] 【八部衆】🔗⭐🔉

はちぶ-しゅう [3] 【八部衆】

(1)仏法守護の八体一組みの釈迦の眷属(ケンゾク)。

(2)特に「天竜(テンリユウ)八部衆」のこと。

はち-ぶ・く 【蜂吹く】 (動カ四)🔗⭐🔉

はち-ぶ・く 【蜂吹く】 (動カ四)

不満気な顔をする。ふくれ面をする。「鼻などうち赤めつつ,―・きいへば/源氏(松風)」

はち-ふくでん [4][3] 【八福田】🔗⭐🔉

はち-ふくでん [4][3] 【八福田】

〔仏〕

〔尊敬・供養または施しをすれば福徳を生ずる八種の田の意〕

仏・聖人・和尚(オシヨウ)・阿闍梨(アジヤリ)・僧・父・母・病人の八つをいう。

はち-ふり [0] 【鉢振(り)】🔗⭐🔉

はち-ふり [0] 【鉢振(り)】

先のとがった陣笠。戊辰(ボシン)戦争の頃用いられた。

はちぶん-ぎ [3] 【八分儀】🔗⭐🔉

はちぶん-ぎ [3] 【八分儀】

航海に用いた簡易天文測量器械。天体の高度を測って船の位置を決めるのに使った。四五度(円周の八分の一)の円弧を用いるのでこの名がある。六分儀の前身。オクタント。

はちぶんぎ-ざ [0] 【八分儀座】🔗⭐🔉

はちぶんぎ-ざ [0] 【八分儀座】

〔(ラテン) Octans〕

天の南極を含む星座。日本からは見えない。

はちぶん-め [5][0] 【八分目】🔗⭐🔉

はちぶん-め [5][0] 【八分目】

全体の八割程度。また,内輪にとどめておくこと。「腹―」

大辞林 ページ 152260。