複数辞典一括検索+![]()

![]()

ひざ-ぐち [0] 【膝口】🔗⭐🔉

ひざ-ぐち [0] 【膝口】

膝の先。膝頭(ヒザガシラ)。

ひさくに 【久国】🔗⭐🔉

ひさくに 【久国】

(?-1226) 鎌倉初期の山城粟田口の刀工。藤次郎と称し,大隅権守を受領。国家の次男。兄国友とともに後鳥羽院御番鍛冶となり,山城国鍛冶の長者に任ぜられたと伝える。

ひざ-ぐみ [0][4] 【膝組み】🔗⭐🔉

ひざ-ぐみ [0][4] 【膝組み】

(1)あぐらをかくこと。

(2)膝をつき合わせて対座すること。「男と男が出あひて,―にて堪忍の成り難き時は/甲陽軍鑑(品一五)」

ひ-ざくら [2] 【緋桜】🔗⭐🔉

ひ-ざくら [2] 【緋桜】

バラ科の落葉高木。台湾や中国南部に自生し,暖地に栽植される。一〜三月,緋紅色の五弁花をつける。花弁は平開しない。緋寒桜。薩摩緋桜。

ひざ-ぐり [0] 【膝繰り】🔗⭐🔉

ひざ-ぐり [0] 【膝繰り】

「膝送り」に同じ。

ひざ-くりげ [3] 【膝栗毛】🔗⭐🔉

ひざ-くりげ [3] 【膝栗毛】

(1)〔膝を栗毛の馬の代用とする意から〕

徒歩で旅行すること。

(2)十返舎一九作の「東海道中膝栗毛」をはじめとする一連の作品の称。

びさく-るい [3] 【尾索類】🔗⭐🔉

びさく-るい [3] 【尾索類】

原索動物門の一綱を成す無脊椎動物の総称。ナメクジウオ類以外の原索動物。すべて海産。プランクトンとして魚類の天然飼料となるものもある。成体はゼラチン状の層におおわれる。ホヤ・サルパなどを含む。被嚢(ヒノウ)類。

ひざ-ぐるま [3] 【膝車】🔗⭐🔉

ひざ-ぐるま [3] 【膝車】

(1)ひざがしら。

(2)柔道の技の名。相手の一方の膝頭(ヒザガシラ)に自分の片足をあてて支えながら,相手の上体を引き寄せて投げる足技。

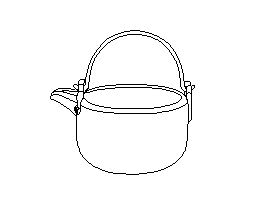

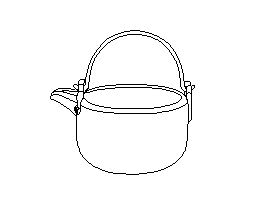

ひさげ [0] 【提子・提】🔗⭐🔉

ひさげ [0] 【提子・提】

〔動詞「提(ヒサ)ぐ」の連用形から〕

注ぎ口とつるのある銀・錫(スズ)製小鍋形の器。初め水・粥(カユ)・酒などを持ち運んだり温めたりしたが,のちにはもっぱら酒に用いた。かないろ。くわえ。

提子

[図]

[図]

[図]

[図]

ひざ-げり [0] 【膝蹴り】🔗⭐🔉

ひざ-げり [0] 【膝蹴り】

(格闘技のわざで)ひざで相手を蹴ること。

ひさ・げる [0] 【提げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 ひさ・ぐ🔗⭐🔉

ひさ・げる [0] 【提げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 ひさ・ぐ

〔「引き下ぐ」の転の「ひっさぐ」が転じたもの〕

下げて持つ。携帯する。「下婢(ミズシメ)が,行灯(アンドン)―・げていでゆけば,後は一面暗(ヤミ)の幕/当世書生気質(逍遥)」

大辞林 ページ 152823。