複数辞典一括検索+![]()

![]()

ひのくま-がわ ―ガハ 【檜隈川】🔗⭐🔉

ひのくま-がわ ―ガハ 【檜隈川】

奈良県高取町の高取山に発し,高市郡明日香村檜前(ヒノクマ)を北流する川。((歌枕))「ささのくま―に駒とめて/古今(神遊びの歌)」

ひのくま-じんぐう 【日前神宮】🔗⭐🔉

ひのくま-じんぐう 【日前神宮】

和歌山市秋月にある神社。祭神は日前大神。同一境内に国懸(クニカカス)神宮が並ぶ。

ビノグラードフ  Ivan Matveevich Vinogradov

Ivan Matveevich Vinogradov 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ビノグラードフ  Ivan Matveevich Vinogradov

Ivan Matveevich Vinogradov (1891-1983) ソ連の数学者。整数論の研究者で,「十分に大きな奇数は三つの素数の和で表される」ことを証明,事実上「ゴールドバッハの第一予想」を解いたことで知られる。

(1891-1983) ソ連の数学者。整数論の研究者で,「十分に大きな奇数は三つの素数の和で表される」ことを証明,事実上「ゴールドバッハの第一予想」を解いたことで知られる。

Ivan Matveevich Vinogradov

Ivan Matveevich Vinogradov (1891-1983) ソ連の数学者。整数論の研究者で,「十分に大きな奇数は三つの素数の和で表される」ことを証明,事実上「ゴールドバッハの第一予想」を解いたことで知られる。

(1891-1983) ソ連の数学者。整数論の研究者で,「十分に大きな奇数は三つの素数の和で表される」ことを証明,事実上「ゴールドバッハの第一予想」を解いたことで知られる。

ひ-の-くるま [1][0] 【火の車】🔗⭐🔉

ひ-の-くるま [1][0] 【火の車】

(1)〔仏〕「火車(カシヤ)」を訓読みした語。

(2)家計のきわめて苦しいこと。経済状態が非常に苦しいこと。「台所は―だ」

ひ-の-くれ [0] 【日の暮れ】🔗⭐🔉

ひ-の-くれ [0] 【日の暮れ】

太陽が沈んで暗くなる頃。夕暮れ。夕方。

ひ-の-け [1][0] 【火の気】🔗⭐🔉

ひ-の-け [1][0] 【火の気】

(1)火のある気配。火のあたたかみ。「―の全くない部屋」

(2)火事の元となるような火。火気(カキ)。「―のない所から出火した」

ひ-の-こ [1] 【火の粉】🔗⭐🔉

ひ-の-こ [1] 【火の粉】

火が燃える時に飛び散る小さな火。

ひ-の-ござ 【昼の御座】🔗⭐🔉

ひ-の-ござ 【昼の御座】

⇒ひのおまし(昼御座)

ひ-の-こし [1] 【火の輿】🔗⭐🔉

ひ-の-こし [1] 【火の輿】

葬儀のときに,火をともした小壺を置いて葬列に従う輿。

ひ-の-ころも [0] 【緋の衣】🔗⭐🔉

ひ-の-ころも [0] 【緋の衣】

(1)僧正の位にある者が着けた緋色の衣。

(2)僧がエビをいう隠語。

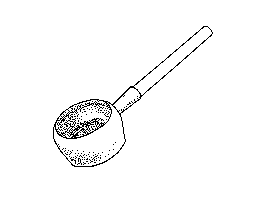

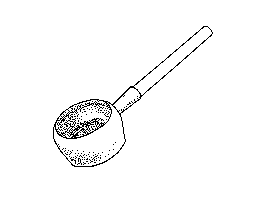

ひ-のし [3] 【火熨斗】🔗⭐🔉

ひ-のし [3] 【火熨斗】

布の皺(シワ)をのばしたり,襞(ヒダ)をつけたりするための底の滑らかな金属製の器具。内部に炭火を入れ,熱した底を布にあてて用いる。

火熨斗

[図]

[図]

[図]

[図]

ひのし-ずり [0] 【火熨斗摺り】🔗⭐🔉

ひのし-ずり [0] 【火熨斗摺り】

火熨斗をかけそこなって布をだめにしてしまうこと。

ひ-の-した 【日の下】🔗⭐🔉

ひ-の-した 【日の下】

(1)あめのした。天下。世界。この世。「―に住し給ふ諸の神の/盛衰記 39」

(2)手紙などの日付の下。[ロドリゲス]

大辞林 ページ 153009。