複数辞典一括検索+![]()

![]()

むく-どり [2] 【椋鳥】🔗⭐🔉

むく-どり [2] 【椋鳥】

(1)スズメ目ムクドリ科の鳥の総称。旧世界に約一一〇種が知られる。

(2){(1)}の一種。全長25センチメートル内外。黒褐色で顔と腰が白く,くちばしと脚は橙黄色。平野部に多く,数千羽もの群れをなすことが多い。昆虫や果実を食べる。巣箱をよく利用し,都会地にも多い。アジア北東部に分布し,日本各地でも繁殖。ハクトウオウ。ムク。[季]秋。

(3)田舎から都へ来た者をあざけっていう語。「―も毎年来ると江戸雀/柳多留 73」

椋鳥(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

むく-の-き [1] 【椋木・樸樹】🔗⭐🔉

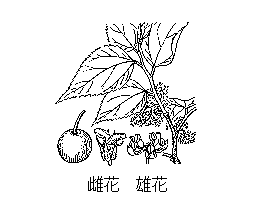

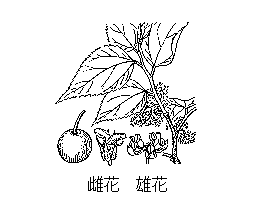

むく-の-き [1] 【椋木・樸樹】

ニレ科の落葉高木。高さ20メートルに達し,老木の樹皮ははがれやすい。山地に生え,庭木ともする。葉は卵形で先はとがり,表面はざらつく。雌雄同株で,五月頃開花。果実は径約1センチメートルの卵球形で黒熟し,甘くて食べられる。葉は細工物を磨くのに用い,材は床柱・器具などとする。ムク。ムクエノキ。

椋木

[図]

[図]

[図]

[図]

むくはら-でら 【向原寺】🔗⭐🔉

むくはら-でら 【向原寺】

奈良県明日香村豊浦(トユラ)にあった日本最初の寺。552年,蘇我稲目(ソガノイナメ)が百済(クダラ)王から献じられた仏像・経論を小墾田(オハリダ)の家に安置し,のち向原の家に移して寺としたという。推古朝期(592-628)には豊浦に移り,豊浦寺と称した。現在その跡地に浄土真宗の向原(コウゲン)寺(広厳寺とも)がある。小墾田寺。豊浦寺。建興寺。桜井寺。

むくみ [3][0] 【浮腫】🔗⭐🔉

むくみ [3][0] 【浮腫】

むくむこと。また,むくんだもの。ふしゅ。「足に―がくる」「―がとれる」

むく・む [2][0] 【浮腫む】 (動マ五[四])🔗⭐🔉

むく・む [2][0] 【浮腫む】 (動マ五[四])

水気などがたまって,体の一部あるいは全体がはれてふくれる。「脚気で足が―・む」「寝過ぎで―・んだ顔」

大辞林 ページ 155293。