複数辞典一括検索+![]()

![]()

るり-しじみ [3] 【瑠璃蜆】🔗⭐🔉

るり-しじみ [3] 【瑠璃蜆】

シジミチョウ科のチョウ。開張3センチメートル内外。はねの表は青藍色で外縁は黒い。早春から秋まで連続的に発生する。幼虫はマメ科・ミズキ科・バラ科などの植物のつぼみや実を食べる。日本各地とユーラシア北部に広く分布。

ルリスタン-ぶんか ―ブンクワ [6] 【―文化】🔗⭐🔉

ルリスタン-ぶんか ―ブンクワ [6] 【―文化】

イラン西部,ザグロス山脈中のルリスタン(Luristan)地方に,紀元前二〇〇〇〜前1000年頃に栄えた文化。斧(オノ)・馬具・装身具など種類豊富な青銅器と,それらに施された動物の意匠が特徴。

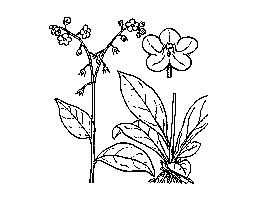

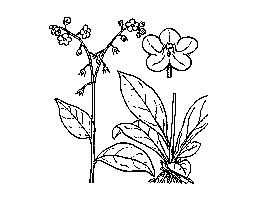

るり-そう ―サウ [0] 【瑠璃草】🔗⭐🔉

るり-そう ―サウ [0] 【瑠璃草】

(1)ムラサキ科の多年草。山中の林下に自生し,観賞用に栽培もされる。全体に毛がある。根葉は広倒披針形。春,高さ約30センチメートルの花茎の頂に二分する総状花序を立て,花冠が五裂した青色の花をまばらにつける。

(2)ホタルカズラの異名。

瑠璃草(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

るり-たては [3] 【瑠璃立羽・瑠璃 蝶】🔗⭐🔉

蝶】🔗⭐🔉

るり-たては [3] 【瑠璃立羽・瑠璃 蝶】

タテハチョウ科のチョウ。開張6センチメートル内外。はねの表は藍黒色で,瑠璃色の幅広い帯が目立つ。幼虫の食草はサルトリイバラ・オニユリ・ホトトギスなど。日本各地と東南アジアに分布。

蝶】

タテハチョウ科のチョウ。開張6センチメートル内外。はねの表は藍黒色で,瑠璃色の幅広い帯が目立つ。幼虫の食草はサルトリイバラ・オニユリ・ホトトギスなど。日本各地と東南アジアに分布。

蝶】

タテハチョウ科のチョウ。開張6センチメートル内外。はねの表は藍黒色で,瑠璃色の幅広い帯が目立つ。幼虫の食草はサルトリイバラ・オニユリ・ホトトギスなど。日本各地と東南アジアに分布。

蝶】

タテハチョウ科のチョウ。開張6センチメートル内外。はねの表は藍黒色で,瑠璃色の幅広い帯が目立つ。幼虫の食草はサルトリイバラ・オニユリ・ホトトギスなど。日本各地と東南アジアに分布。

るり-ちょう ―テウ [0] 【瑠璃鳥】🔗⭐🔉

るり-ちょう ―テウ [0] 【瑠璃鳥】

オオルリ・コルリ・ルリビタキの俗称。特にオオルリの称。るり。[季]夏。

るり-とう [0] 【瑠璃灯】🔗⭐🔉

るり-とう [0] 【瑠璃灯】

(1)ガラスの油皿を中に入れた六角形の吊灯籠(ツリドウロウ)。「亭(チン)に雪舟の巻竜銀骨の―をひらかせ/浮世草子・永代蔵 3」

(2)歌舞伎・文楽で用いる照明具。面に直角な板をつけた四角い小板にろうそくを立てたもの。大道具に打ちつけたり,並べて下げたりする。多分に装飾的。

るり-とらのお ―トラノヲ [5] 【瑠璃虎の尾】🔗⭐🔉

るり-とらのお ―トラノヲ [5] 【瑠璃虎の尾】

ゴマノハグサ科の多年草。切り花用に栽培される。茎は高さ約80センチメートル,狭卵形の葉を対生。夏,茎頂に数個の長い花穂を立て,青紫色の花を多数つける。

るり-はた [0] 【瑠璃羽太】🔗⭐🔉

るり-はた [0] 【瑠璃羽太】

スズキ目の海魚。全長約30センチメートル。体は楕円形で側扁する。体色は濃紫色で,吻(フン)から目を横ぎり,背びれに沿って尾に達する太い黄色の縦帯がある。本州中部以南の沿岸岩礁域に分布。

大辞林 ページ 156878。