複数辞典一括検索+![]()

![]()

たけ【丈・長】🔗⭐🔉

たけ [2] 【丈・長】

□一□

(1)人や物などの高さ。「身の―」「―の高い草」

(2)物の長さ。特に,着物の肩から裾までの長さや,スカート・ズボン・袖などの長さをいう。「―の短くなった着物」「―を詰める」

(3)ある限り。すべて。全部。「心の―を打ち明ける」「思いの―を述べる」

□二□

(1)勢い。また,軍勢。「軍の―劣りたるに依りて支へ難し/今昔 10」

(2)馬の前足の先から肩までの高さ。四尺(約1.2メートル)以上四尺九寸(約1.5メートル)未満のものを標準とする。また,背の高い馬。「―なる馬に打ち乗つて/謡曲・羅生門」

(3)芸の品位・品格。和歌や俳句の備える風格。また,スケールの大きさ。「生得の位とは,―也/風姿花伝」「いざ―ある歌詠まむ/後鳥羽院御口伝」

たけ【竹】🔗⭐🔉

たけ [0] 【竹】

(1)イネ科タケ亜科の常緑木質植物のうち大形のものの総称。一般に小形のものはササと呼んでいる。熱帯やアジアの温帯に多い。地下茎を広げて繁殖し疎林を作るものと,稈(カン)が密生して株立ちになるものとがある。稈の節の部分から枝を出し,披針形の葉をつける。花は小穂につき,開花すると全体は枯死するが,開花の周期は非常に長い。また出始めのものは筍(タケノコ)と呼んで食用にする。稈は竿にしたり,建築・器具・楽器・工芸品の用材などとして広く利用される。モウソウチク・ハチク・マダケなど。

(2)笙(シヨウ)や笛・尺八など,竹を材料とした管楽器。「―を鳴らして聞かせ給へ/御伽草子・御曹子島渡」

(3)〔女房詞〕

筍(タケノコ)。

たけ【岳】🔗⭐🔉

たけ [2] 【岳】

〔「だけ」とも〕

(1)高く大きな山。高山。

(2)山の頂上。山頂。「ある山の―にあがり/仮名草子・伊曾保物語」

たけ【茸】🔗⭐🔉

たけ [0] 【茸】

〔関西で〕

きのこ。

た-け【他化】🔗⭐🔉

た-け [1] 【他化】

他人を教え導くこと。化他。

た-け【他家】🔗⭐🔉

た-け [1] 【他家】

よその家。他人の家。

た-けい【多形】🔗⭐🔉

た-けい [0] 【多形】

同一化学組成の物質が,圧力や温度などの変化によって異なる結晶構造をもつこと。例えば,方解石と霰石(アラレイシ),黒鉛とダイヤモンド。同質異像。多像。

た-けい【多型】🔗⭐🔉

た-けい [0] 【多型】

同一種の生物集団に,形態や形質についての何か異なるところのある二種類以上の個体が共存すること。

たけい-せい【多型性】🔗⭐🔉

たけい-せい [0] 【多型性】

生物の種に固有な形態・形質が,個体群の中で著しい差を生じてくる現象。雌雄による大きさ・形・色などの違いや,ミツバチやアリの階級による差異など。多型性変異。

たけい【武井】🔗⭐🔉

たけい タケ 【武井】

姓氏の一。

【武井】

姓氏の一。

【武井】

姓氏の一。

【武井】

姓氏の一。

たけい-たけお【武井武雄】🔗⭐🔉

たけい-たけお タケ タケヲ 【武井武雄】

(1894-1983) 童画家・版画家。長野県生まれ。東京美術学校卒。デフォルメの強い清新な画風で知られ,造本芸術にもすぐれた。著「お噺(ハナシ)の卵」など。

タケヲ 【武井武雄】

(1894-1983) 童画家・版画家。長野県生まれ。東京美術学校卒。デフォルメの強い清新な画風で知られ,造本芸術にもすぐれた。著「お噺(ハナシ)の卵」など。

タケヲ 【武井武雄】

(1894-1983) 童画家・版画家。長野県生まれ。東京美術学校卒。デフォルメの強い清新な画風で知られ,造本芸術にもすぐれた。著「お噺(ハナシ)の卵」など。

タケヲ 【武井武雄】

(1894-1983) 童画家・版画家。長野県生まれ。東京美術学校卒。デフォルメの強い清新な画風で知られ,造本芸術にもすぐれた。著「お噺(ハナシ)の卵」など。

たけいさお-じんじゃ【建勲神社】🔗⭐🔉

たけいさお-じんじゃ タケイサヲ― 【建勲神社】

⇒けんくんじんじゃ(建勲神社)

たけうち【竹内】🔗⭐🔉

たけうち 【竹内】

姓氏の一。

たけうち-せいほう【竹内栖鳳】🔗⭐🔉

たけうち-せいほう 【竹内栖鳳】

(1864-1942) 日本画家。京都生まれ。本名,恒吉。初め棲鳳と号す。四条派の画法を基礎に,西欧画家の影響を受けた独自の洗練された画風を確立。代表作「鯖(サバ)」「斑猫」

たけうち-よしみ【竹内好】🔗⭐🔉

たけうち-よしみ 【竹内好】

(1910-1977) 中国文学者・評論家。長野県生まれ。東大卒。魯迅の研究・翻訳のほか,アジア的視座から近代日本文化を批判。著「魯迅」「現代中国論」「日本イデオロギー」

たけ-うま【竹馬】🔗⭐🔉

たけ-うま [0] 【竹馬】

(1)二本の竹竿の適当な高さの所にそれぞれ足掛かりをつけ,それに乗って歩くようにしたもの。子供の遊具。[季]冬。

(2)竹竿の先に馬の頭の形をしたものをつけ,股(マタ)に挟んで馬に乗ったようにして遊ぶ道具。

(3)葉のついた竹にまたがり,もとの方に掛けたひもを手で持って馬に乗ったような形で遊ぶ道具。

(4)竹かごの周囲に竹を四本組み合わせたものを,棒の両端に天秤(テンビン)のように下げるようにし,中に品物を入れて運んだもの。江戸時代に,行商人などが用いた。

(5)「竹馬古着屋」の略。

竹馬(3)

[図]

[図]

[図]

[図]

たけうま-ふるぎや【竹馬古着屋】🔗⭐🔉

たけうま-ふるぎや [5] 【竹馬古着屋】

江戸時代,竹馬{(4)}を天秤(テンビン)棒で担い,小切れや古着を売り歩いた商人。竹馬。

たけ-えん【竹縁】🔗⭐🔉

たけ-えん [0][2] 【竹縁】

竹製の縁台。ちくえん。

たけお【竹尾】🔗⭐🔉

たけお タケヲ 【竹尾】

姓氏の一。

たけお-まさたね【竹尾正胤】🔗⭐🔉

たけお-まさたね タケヲ― 【竹尾正胤】

(1833-1874) 幕末・明治の国学者。三河の神官。通称は東一郎,号は厳之真屋。平田篤胤没後の門人。「大帝国論」を書き,洋学の知識を取り入れて,天皇中心の世界観を提示した。

たけお【武雄】🔗⭐🔉

たけお タケヲ 【武雄】

佐賀県西部の市。蓬莱(ホウライ)山麓の武雄温泉は,古くから知られる。

たけ-おちば【竹落(ち)葉】🔗⭐🔉

たけ-おちば [3] 【竹落(ち)葉】

夏に新葉が生えるとともにそれまでのものが枯れ落ちた竹の落ち葉。[季]夏。

たけ-か【竹科】🔗⭐🔉

たけ-か ―クワ [0] 【竹科】

タケとササをイネ科から区別して独立の科として扱うときの称。

たけ-がき【竹垣】🔗⭐🔉

たけ-がき [0][2] 【竹垣】

竹で編んだ垣。たかがき。

たけ-かご【竹籠・竹籃】🔗⭐🔉

たけ-かご [0] 【竹籠・竹籃】

細い竹や薄く裂いた竹を編んで作ったかご。

たけ-がさ【竹笠】🔗⭐🔉

たけ-がさ [0][3] 【竹笠】

竹を網代(アジロ)に編んで作った笠。

たけ-がたな【竹刀】🔗⭐🔉

たけ-がたな [3] 【竹刀】

(1)刀身を竹で作った刀。たけみつ。

(2)竹製の,馬の毛をすく櫛。はだけがたな。[日葡]

たけ-がらす【岳鴉・岳烏】🔗⭐🔉

たけ-がらす [3] 【岳鴉・岳烏】

ホシガラスの別名。

たけ-がり【茸狩(り)】🔗⭐🔉

たけ-がり [0] 【茸狩(り)】

きのことり。きのこがり。[季]秋。

たけかわ【竹河】🔗⭐🔉

たけかわ タケカハ 【竹河】

(1)催馬楽の曲名。

(2)源氏物語の巻名。第四四帖。

たけ-かんむり【竹冠】🔗⭐🔉

たけ-かんむり [3] 【竹冠】

漢字の冠の一。「竿」「笛」などの「竹」の部分。

たけ-きり【竹切り】🔗⭐🔉

たけ-きり [0][4] 【竹切り】

(1)切れ味を試すために,立ててある太い竹を刀で切ること。

(2)「鞍馬竹伐会式(クラマタケキリエシキ)」の略。[季]夏。《―や錦につつむ山刀/鈴鹿野風呂》

たけきり-の-えしき【竹伐の会式】🔗⭐🔉

たけきり-の-えしき ― シキ 【竹伐の会式】

「鞍馬(クラマ)竹伐会式」に同じ。

シキ 【竹伐の会式】

「鞍馬(クラマ)竹伐会式」に同じ。

シキ 【竹伐の会式】

「鞍馬(クラマ)竹伐会式」に同じ。

シキ 【竹伐の会式】

「鞍馬(クラマ)竹伐会式」に同じ。

たけ-ぎれ【竹切れ】🔗⭐🔉

たけ-ぎれ [0] 【竹切れ】

竹のきれはし。竹片。

たけ-くぎ【竹釘】🔗⭐🔉

たけ-くぎ [0][2] 【竹釘】

竹をけずって作った釘。

たけ-ぐし【竹串】🔗⭐🔉

たけ-ぐし [0] 【竹串】

竹をけずって作った串。

たけ-ぐそく【竹具足】🔗⭐🔉

たけ-ぐそく [3] 【竹具足】

竹で鎧(ヨロイ)の胴の形に作ったもの。剣道・槍などの稽古に用いる。

たけくま-の-まつ【武隈の松】🔗⭐🔉

たけくま-の-まつ 【武隈の松】

宮城県岩沼市の竹駒寺付近にあった松。((歌枕))「―はこのたび跡もなし千歳をへてや我はきつらむ/後拾遺(雑四)」

たけ-くらべ【丈比べ】🔗⭐🔉

たけ-くらべ [3] 【丈比べ】 (名)スル

(1)物の高さをくらべること。

(2)背の高さをくらべること。せいくらべ。

(3)連歌で,付句の優劣をくらべること。

→丈

たけくらべ🔗⭐🔉

たけくらべ

小説。樋口一葉作。1895(明治28)〜96年「文学界」に発表。東京下谷大音寺前を舞台に,思春期の少女美登利の微妙な心理の動きを細やかに描いた。

たけ-げた【竹下駄】🔗⭐🔉

たけ-げた [0] 【竹下駄】

竹を縦二つに割り緒をすげた下駄。

たけ-ごうし【竹格子】🔗⭐🔉

たけ-ごうし ―ガウシ [3] 【竹格子】

竹で作った格子。

たけこし【竹越】🔗⭐🔉

たけこし 【竹越】

姓氏の一。

たけこし-よさぶろう【竹越与三郎】🔗⭐🔉

たけこし-よさぶろう ―ヨサブラウ 【竹越与三郎】

(1865-1950) 政治家・歴史家。埼玉県生まれ。慶応義塾卒。号は三叉。雑誌「世界之日本」主筆。衆議院議員。のち勅選貴族院議員を経て,枢密顧問官。著「二千五百年史」ほか。

たけ-ごし【竹輿】🔗⭐🔉

たけ-ごし [0] 【竹輿】

竹を編んで作った輿。

たけ-ざいく【竹細工】🔗⭐🔉

たけ-ざいく [3] 【竹細工】

竹を使って細工をすること。また,その細工物。

たけ-ざお【竹竿】🔗⭐🔉

たけ-ざお ―ザヲ [0] 【竹竿】

竹の幹で作った竿。

たけざき【竹崎】🔗⭐🔉

たけざき 【竹崎】

姓氏の一。

たけざき-すえなが【竹崎季長】🔗⭐🔉

たけざき-すえなが ―ス ナガ 【竹崎季長】

(1246-?) 鎌倉中期の武士。通称,五郎兵衛尉。肥後の御家人。文永・弘安の役に出陣。「蒙古襲来絵詞」は,その戦功の証として作成されたものという。

ナガ 【竹崎季長】

(1246-?) 鎌倉中期の武士。通称,五郎兵衛尉。肥後の御家人。文永・弘安の役に出陣。「蒙古襲来絵詞」は,その戦功の証として作成されたものという。

ナガ 【竹崎季長】

(1246-?) 鎌倉中期の武士。通称,五郎兵衛尉。肥後の御家人。文永・弘安の役に出陣。「蒙古襲来絵詞」は,その戦功の証として作成されたものという。

ナガ 【竹崎季長】

(1246-?) 鎌倉中期の武士。通称,五郎兵衛尉。肥後の御家人。文永・弘安の役に出陣。「蒙古襲来絵詞」は,その戦功の証として作成されたものという。

たけざわせんせいというひと【竹沢先生と云ふ人】🔗⭐🔉

たけざわせんせいというひと タケザハ―トイフヒト 【竹沢先生と云ふ人】

長編小説。長与善郎作。1925年(大正14)刊。弟子の視点から竹沢先生との関係を回想,思索的な生活を通して理想的人間像を提示する。

たけ・し【猛し】🔗⭐🔉

たけ・し 【猛し】 (形ク)

(1)勇猛である。勇ましい。「鶏が鳴く東男は出で向かひ顧みせずて勇みたる―・き軍士(イクサ)と/万葉 4331」

(2)勢いが盛んである。激しい。「―・き者も遂にはほろびぬ/平家 1」「―・き河のみなぎり流るるが如し/徒然 155」

(3)心強い。気丈夫だ。「誰も―・う心安くおぼされたり/栄花(楚王の夢)」

(4)すぐれている。立派だ。「逃げかくれ給ふとも,何の―・きことかあらむ/源氏(玉鬘)」

(5)(「たけき事」の形で)精一杯である。できる事のすべてである。関の山だ。「いとど音をのみ―・き事にて物し給ふ/源氏(蓬生)」

たけしうち-の-すくね【武内宿禰】🔗⭐🔉

たけしうち-の-すくね 【武内宿禰】

記紀所伝の人物。大和朝廷の初期,景行・成務・仲哀・応神・仁徳の五朝に二百数十年仕えたという。蘇我・葛城・巨勢・平郡氏の祖とされる。たけのうちのすくね。

たけ-じざい【竹自在】🔗⭐🔉

たけ-じざい [3] 【竹自在】

茶道で,釣り釜をつるすのに用いる竹製の自在鉤(カギ)。自在竹。

たけじざい-てん【他化自在天】🔗⭐🔉

たけじざい-てん [4] 【他化自在天】

〔仏〕

(1)六欲天の中で最上の天。この天に生まれた者は他の天の者が作ったものを自在に自己の楽として受けとる。魔天。他化天。第六天。

(2)胎蔵界曼荼羅外金剛部院にある一尊。

たけ-しぼ【竹皺】🔗⭐🔉

たけ-しぼ [0] 【竹皺】

竹を並べたような,縦のしわの入った織物。

たけしま【竹島】🔗⭐🔉

たけしま 【竹島】

(1)島根県,隠岐諸島の北西方の日本海にある小さな無人島。男・女二つの岩島と岩礁からなる。1905年(明治38),日本が領有を宣言。

(2)江戸時代,鬱陵(ウツリヨウ)島の日本での呼称。

たけしま-じけん【竹島事件】🔗⭐🔉

たけしま-じけん 【竹島事件】

石見浜田の廻船問屋会津屋八右衛門が竹島(鬱陵島)に密航した事件。幕府に探知され,1836年死刑となった。

たけしま-ゆり【竹島百合】🔗⭐🔉

たけしま-ゆり [4] 【竹島百合】

ユリ科の多年草。鬱陵島原産。観賞用。茎は高さ1メートル内外で,披針形の葉を輪生。初夏,茎頂にやや小形の花を数個下向きに開く。花被片は質が厚く橙黄色で,赤褐色の斑点がある。

たけしま【武島】🔗⭐🔉

たけしま 【武島】

姓氏の一。

たけしま-はごろも【武島羽衣】🔗⭐🔉

たけしま-はごろも 【武島羽衣】

(1872-1967) 歌人・国文学者。東京生まれ。本名,又次郎。東大卒。古典的な美文をもって知られ,滝廉太郎作曲「花」の詩は有名。著「霓裳(ゲイシヨウ)微吟」「国歌評釈」など。

たけしま-らん【竹島蘭】🔗⭐🔉

たけしま-らん [4] 【竹島蘭】

ユリ科の多年草。本州中部以北の針葉樹林内に生える。高さ20〜60センチメートル。葉は互生し,広披針形。初夏,葉腋に一個ずつ淡赤褐色の小花を下向きに開く。果実は球形で赤く熟す。

たけ-ジュバン【竹―】🔗⭐🔉

たけ-ジュバン [3] 【竹―】

篠竹(シノダケ)や葦(アシ)の類を細く削って糸を通し,編んで作った下着。汗取りに用いた。「汗に朽ば風すすぐべし―(嵐雪)/虚栗」

たけ-しょうぎ【竹床几】🔗⭐🔉

たけ-しょうぎ ―シヤウギ [3] 【竹床几】

竹で作った簡単な腰掛け。納涼用。[季]夏。

たけ-す【竹簀】🔗⭐🔉

たけ-す [0] 【竹簀】

竹で作ったすのこ。たけすのこ。

たけ-すがき【竹簀掻き】🔗⭐🔉

たけ-すがき [3] 【竹簀掻き】

竹で作ったすがき。

たけ-すがた【丈姿・長姿】🔗⭐🔉

たけ-すがた 【丈姿・長姿】

身長と風采。「―ととのひ,美しげにて/源氏(澪標)」

たけ-すだれ【竹簾】🔗⭐🔉

たけ-すだれ [3] 【竹簾】

竹を編んで作ったすだれ。

たけ-すのこ【竹簀の子】🔗⭐🔉

たけ-すのこ [3] 【竹簀の子】

(1)細い竹で作ったすのこ。たけす。

(2)竹で作った縁。竹縁。

たけぞえ【竹添】🔗⭐🔉

たけぞえ タケゾヘ 【竹添】

姓氏の一。

たけぞえ-しんいちろう【竹添進一郎】🔗⭐🔉

たけぞえ-しんいちろう タケゾヘシンイチラウ 【竹添進一郎】

(1841-1917) 外交官・漢学者。熊本藩士。号,井井(セイセイ)。1882年(明治15),朝鮮弁理公使となり,甲申の変では日本軍を指揮。のち東大で「左氏伝」などを講じた。著「桟雲峡雨日記」「左氏会箋」

たけた【竹田】🔗⭐🔉

たけた 【竹田】

大分県南西部の市。近世,中川氏の城下町。竹田盆地の農産物の集散地。カボス・サフランを特産。滝廉太郎が「荒城の月」の曲想を得たという岡城跡がある。

たけだ【竹田】🔗⭐🔉

たけだ 【竹田】

姓氏の一。

たけだ-いずも【竹田出雲】🔗⭐🔉

たけだ-いずも ―イヅモ 【竹田出雲】

浄瑠璃作者・竹本座座元。三世まである。

(1)(初世)(?-1747) 別号,千前軒。からくりの応用など演出にも才能を発揮。代表作「大内裏大友真鳥(ダイダイリオオトモノマトリ)」「蘆屋道満大内鑑(アシヤドウマンオオウチカガミ)」。

(2)(二世)(1691-1756) 名は清定。初め小出雲,のち外記と称す。初世の子で,劇場経営・演出に才腕をふるい,特に人形本位の演出を重んじ,人形浄瑠璃の最盛期をつくった。代表作「菅原伝授手習鑑」「義経千本桜」「仮名手本忠臣蔵」。

たけだ-しばい【竹田芝居】🔗⭐🔉

たけだ-しばい ― [4] 【竹田芝居】

江戸時代,大坂で興行されたからくり芝居。1662年,竹田近江(?-1704)が創始。初期はからくりのみ見せたが,のちには子供芝居を加えた。人形浄瑠璃芝居とは異なる。

[4] 【竹田芝居】

江戸時代,大坂で興行されたからくり芝居。1662年,竹田近江(?-1704)が創始。初期はからくりのみ見せたが,のちには子供芝居を加えた。人形浄瑠璃芝居とは異なる。

[4] 【竹田芝居】

江戸時代,大坂で興行されたからくり芝居。1662年,竹田近江(?-1704)が創始。初期はからくりのみ見せたが,のちには子供芝居を加えた。人形浄瑠璃芝居とは異なる。

[4] 【竹田芝居】

江戸時代,大坂で興行されたからくり芝居。1662年,竹田近江(?-1704)が創始。初期はからくりのみ見せたが,のちには子供芝居を加えた。人形浄瑠璃芝居とは異なる。

たけだ【武田】🔗⭐🔉

たけだ 【武田】

姓氏の一。清和流甲斐源氏。新羅(シンラ)三郎義光の子義清を祖とし,甲斐国武田村に拠る。

たけだ-かつより【武田勝頼】🔗⭐🔉

たけだ-かつより 【武田勝頼】

(1546-1582) 安土桃山時代の武将。信玄の子。信玄没後家督を継ぎ,美濃・遠江・三河に進出したが,長篠の戦いに大敗。以後衰運をたどり,織田・徳川軍に追い詰められ,天目山麓で自刃,武田氏は滅亡した。

たけだ-ごいち【武田五一】🔗⭐🔉

たけだ-ごいち 【武田五一】

(1872-1936) 建築家。広島県生まれ。京都帝大教授。欧州留学の経験を生かした評論と古建築の保存研究などを行なった。代表作に東方文化学院京都研究所など。

たけだ-こううんさい【武田耕雲斎】🔗⭐🔉

たけだ-こううんさい ―カウウンサイ 【武田耕雲斎】

(1803-1865) 幕末の勤皇家。水戸藩士。名は正生。水戸藩改革派の中心人物として家老職につく。1864年筑波山に挙兵した天狗党を率いて上洛の途中,金沢藩に降伏,翌年藤田小四郎らとともに斬られた。

→天狗党

たけだ-しんげん【武田信玄】🔗⭐🔉

たけだ-しんげん 【武田信玄】

(1521-1573) 戦国時代の武将。名は晴信。信玄は法号。父,信虎を追放して家督を継ぎ,信濃に進出。越後の上杉謙信と川中島で激戦を展開した。1572年,西上の途次,三方ヶ原(ミカタガハラ)で徳川家康を破ったが,翌年三河の陣中で病没。軍略家としてすぐれ,「信玄家法」を制定,鉱山開発・治水にも業績をあげた。

たけだ-たいじゅん【武田泰淳】🔗⭐🔉

たけだ-たいじゅん 【武田泰淳】

(1912-1976) 小説家。東京生まれ。東大中退。戦前の転向体験や中国での戦争体験から思索を深め,極限的状況下での人間性の問題を追求した。評伝「司馬遷」,小説「風媒花」「ひかりごけ」「富士」など。

たけだ-ひさよし【武田久吉】🔗⭐🔉

たけだ-ひさよし 【武田久吉】

(1883-1972) 植物学者・登山家。アーネスト=サトーの子。東京生まれ。日本自然保護協会・日本山岳会・日本山岳協会などの会長を歴任。尾瀬を愛し,その保護につとめた。著「尾瀬と鬼怒沼」「尾瀬」「民俗と植物」など。

たけだ-びし【武田菱】🔗⭐🔉

たけだ-びし [3] 【武田菱】

紋所の名。菱形四個を菱形に組み合わせたもの。武田氏の紋。四割菱。割菱。

→菱

たけだ-りゅう【武田流】🔗⭐🔉

たけだ-りゅう ―リウ 【武田流】

⇒甲州流(コウシユウリユウ)

たけだ-りんたろう【武田麟太郎】🔗⭐🔉

たけだ-りんたろう ―リンタラウ 【武田麟太郎】

(1904-1946) 小説家。大阪生まれ。新感覚派的な短編風俗小説から出発,のち市井の庶民の生活感情をとらえた「日本三文オペラ」「銀座八丁」などを書いた。日本浪漫派に対抗,散文精神を主張して「人民文庫」を主宰した。

たけたか-ゆび【丈高指】🔗⭐🔉

たけたか-ゆび [4] 【丈高指】

中指。たかたかゆび。

たけだけ-し・い【猛猛しい】🔗⭐🔉

たけだけ-し・い [5] 【猛猛しい】 (形)[文]シク たけだけ・し

(1)いかにも勇ましく強そうである。ものすごい。「―・い顔つき」

(2)ずうずうしい。「盗人(ヌスツト)―・いとはお前のことだ」

→ぬすっと

[派生] ――げ(形動)――さ(名)

たけ-だち【丈立ち】🔗⭐🔉

たけ-だち 【丈立ち】

立ったときの身のたけ。せい。「―いとよきほどなる人の/大和 173」

たけだ-の-みや【竹田宮】🔗⭐🔉

たけだ-の-みや 【竹田宮】

旧宮家。1906年(明治39)北白川宮第二代能久親王の第一王子恒久王が創立。

たけ-たば【竹束】🔗⭐🔉

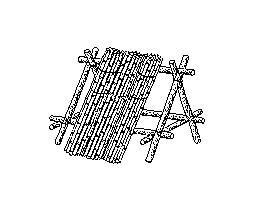

たけ-たば [0][3] 【竹束】

(1)竹を束ねたもの。

(2)近世の軍陣用の楯の一。矢玉などを避けるため,竹を束ねて一抱えほどにしたもの。

竹束(2)

[図]

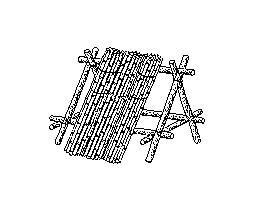

[図]

[図]

[図]

たけたば-うし【竹束牛】🔗⭐🔉

たけたば-うし [4] 【竹束牛】

軍陣用の楯の一。竹束{(2)}を立て並べて家の棟木状に組んだもの。牛竹束。

たけ-だるき【竹垂木】🔗⭐🔉

たけ-だるき [3] 【竹垂木】

竹を用いた屋根の垂木。

たけち【高市】🔗⭐🔉

たけち 【高市】

〔「たか(高)いち(市)」の転〕

高い所にある市。「やまとのこの―に,小高る市の高処(ツカサ)/古事記(下)」

たけち【武市】🔗⭐🔉

たけち 【武市】

姓氏の一。

たけ【丈】(和英)🔗⭐🔉

たけ【竹】(和英)🔗⭐🔉

たけ【茸】(和英)🔗⭐🔉

たけ【茸】

⇒茸(きのこ).

たけうま【竹馬】(和英)🔗⭐🔉

たけうま【竹馬】

stilts.

大辞林に「たけ」で始まるの検索結果 1-99。もっと読み込む