複数辞典一括検索+![]()

![]()

さみ-せん【三味線】🔗⭐🔉

さみ-せん [0] 【三味線】

⇒しゃみせん(三味線)

しゃみ-せん【三味線】🔗⭐🔉

しゃみ-せん [0] 【三味線】

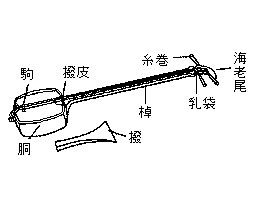

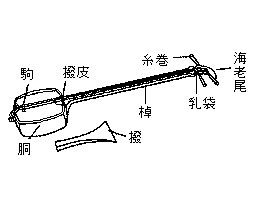

(1)撥弦(ハツゲン)楽器の一。猫皮・犬皮を張った胴に棹(サオ)をつけ,三弦を張ったもの。撥(バチ)で奏する。棹の太さによって太棹・中棹・細棹があり,太棹は主に義太夫節,中棹は河東節・常磐津(トキワズ)節・清元節・新内節,細棹は長唄・小唄に用いられ,また太棹と中棹の中間のものが地歌に用いられる(地歌三味線)。主要な調弦法は,本調子・二上り・三下りの三種である。起源については諸説あるが,永禄年間(1558-1570)琉球の三線(サンシン)(蛇皮線)が大坂の堺に伝来し,琵琶法師によって改造されたという。さみせん。さみ。しゃみ。三弦。ぺんぺん。

(2)相手をまどわすためにとる言動。「困った風をしているが,いつもの―だろう」

三味線(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

しゃみせん=を弾(ヒ)・く🔗⭐🔉

――を弾(ヒ)・く

相手をまどわすような言動をとる。

しゃみせん-いと【三味線糸】🔗⭐🔉

しゃみせん-いと [5] 【三味線糸】

三味線の弦に用いる糸。絹糸を強く撚(ヨ)って黄色に染めたもの。

しゃみせん-うた【三味線歌】🔗⭐🔉

しゃみせん-うた [3] 【三味線歌】

三味線にのせて歌う歌。長唄・小唄・地歌などの唄物と浄瑠璃などの語り物がある。

しゃみせん-がい【三味線貝】🔗⭐🔉

しゃみせん-がい ―ガヒ [3] 【三味線貝】

腕足綱の触手動物。長方形の薄い二枚の殻と肉質で棹(サオ)状の柄があり,三味線に似る。殻長3センチメートル内外,柄は4センチメートルほど。肉は食用。日本各地の内湾の泥底にすむ。古生代以来,体制にあまり変化がなく,「生きている化石」の一つとされる。メカジャ。

三味線貝

[図]

[図]

[図]

[図]

しゃみせん-ぐさ【三味線草】🔗⭐🔉

しゃみせん-ぐさ [3] 【三味線草】

ナズナの異名。

しゃみせん-ごま【三味線駒】🔗⭐🔉

しゃみせん-ごま [0] 【三味線駒】

⇒駒(コマ)(4)

しゃみせん-づる【三味線蔓】🔗⭐🔉

しゃみせん-づる [3] 【三味線蔓】

カニクサの別名。

しゃみせん【三味線】(和英)🔗⭐🔉

しゃみせん【三味線】

a samisen.

大辞林に「三味線」で始まるの検索結果 1-10。