複数辞典一括検索+![]()

![]()

げんちゅう【元中】🔗⭐🔉

げんちゅう【元中】

南北朝時代、南朝の後亀山天皇の時の年号。一三八四年四月二八日〜一三九二年閏一〇月五日。

げん‐ちゅう【原虫】🔗⭐🔉

げん‐ちゅう【原虫】

原生動物の異称。寄生虫学などでいう。「マラリア―」

げん‐ちゅう【原注・原×註】🔗⭐🔉

げん‐ちゅう【原注・原×註】

初めからその文章についている注。「―に従って解釈する」

けんちゅう‐し【検注使】🔗⭐🔉

けんちゅう‐し【検注使】

荘園制で、検注のために領主が派遣した者。

げんちゅうしゅうい【源註拾遺】ゲンチユウシフヰ🔗⭐🔉

げんちゅうしゅうい【源註拾遺】ゲンチユウシフヰ

源氏物語の注釈書。八巻。契沖著。元禄九年(一六九六)成立。天保五年(一八三四)刊。「湖月抄」など従来の注を訂正し、自説を述べたもの。

けんちゅう‐ちょう【検注帳】‐チヤウ🔗⭐🔉

けんちゅう‐ちょう【検注帳】‐チヤウ

検注の結果を記した帳簿。荘園領主が年貢徴収の基礎とした土地台帳。馬上帳。実検帳。取帳。丸帳。

けん‐ちょ【顕著】🔗⭐🔉

けん‐ちょ【顕著】

[形動] [ナリ]際立って目につくさま。だれの目にも明らかなほどはっきりあらわれているさま。「―な業績」「徴候が―に現れる」

[ナリ]際立って目につくさま。だれの目にも明らかなほどはっきりあらわれているさま。「―な業績」「徴候が―に現れる」

[ナリ]際立って目につくさま。だれの目にも明らかなほどはっきりあらわれているさま。「―な業績」「徴候が―に現れる」

[ナリ]際立って目につくさま。だれの目にも明らかなほどはっきりあらわれているさま。「―な業績」「徴候が―に現れる」

げん‐ちょ【玄×猪】🔗⭐🔉

げん‐ちょ【原著】🔗⭐🔉

げん‐ちょ【原著】

注釈を付したり、翻訳・改作したりしたものに対して、そのもとになった著作。原作。

けん‐ちょう【見丁】‐チヤウ🔗⭐🔉

けん‐ちょう【見丁】‐チヤウ

御修法(みしほ)のとき、花香・乳木(にゆうもく)を取り出す僧の役名。

けんちょう【建長】ケンチヤウ🔗⭐🔉

けんちょう【建長】ケンチヤウ

鎌倉中期、後深草天皇の時の年号。一二四九年三月一八日〜一二五六年一〇月五日。

けん‐ちょう【県庁】‐チヤウ🔗⭐🔉

けん‐ちょう【県庁】‐チヤウ

県知事を長とし、県の行政事務を取り扱う役所。「―所在地」

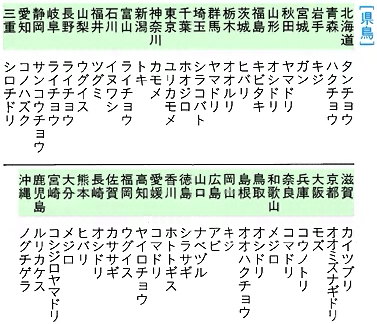

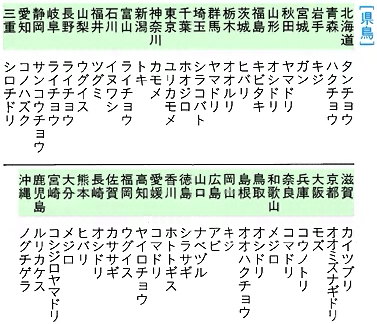

けん‐ちょう【県鳥】‐テウ🔗⭐🔉

けん‐ちょう【県鳥】‐テウ

各都道府県で、郷土を代表するものとして選定されている鳥。東京都のユリカモメ、富山県のライチョウ、新潟県のトキなど。

各都道府県で、郷土を代表するものとして選定されている鳥。東京都のユリカモメ、富山県のライチョウ、新潟県のトキなど。

各都道府県で、郷土を代表するものとして選定されている鳥。東京都のユリカモメ、富山県のライチョウ、新潟県のトキなど。

各都道府県で、郷土を代表するものとして選定されている鳥。東京都のユリカモメ、富山県のライチョウ、新潟県のトキなど。

大辞泉 ページ 4913。

「

「 イノシシの頭に似た形の花器。池坊流の生花(せいか)に多く用いる。

イノシシの頭に似た形の花器。池坊流の生花(せいか)に多く用いる。